Case in Italia - Istituto Aveta

Menu principale:

- Home

- Chi siamo

-

Il Santuario

-

Madonna Pellegrina

- Pellegrina Anno 1950

- Pellegrina Anno 1977

- Pellegrina Anno 1982

- Pellegrina Anno 1984

- Pellegrina Anno 1988

- Pellegrina Anno 1992

- Pellegrina Anno 2005

- Pellegrina Anno 2006

- Pellegrina Anno 2007

- Pellegrina Anno 2008

- Pellegrina Anno 2009

- Pellegrina Anno 2010

- Pellegrina Anno 2011

- Pellegrina Anno 2012

- Pellegrina Anno 2013

- Pellegrina Anno 2014

- Storia del Santuario

- Bartolo Longo

- Rivista del Santuario

- Delegati Pontifici

- L'Ora del Mondo

- Gli Ex Voto

-

Madonna Pellegrina

-

La Scuola

- Documenti condivisi

- Scuola dell'Infanzia

- Scuola Primaria

- Uffici Amministrativi

- Modulistica

- Con Gesù

-

Il mio Santo

-

Santi di Gennaio

- Santi del 1 gennaio

- Santi del 2 gennaio

- Santi del 3 gennaio

- Santi del 4 gennaio

- Santi del 5 gennaio

- Santi del 6 gennaio

- Santi del 7 gennaio

- Santi del 8 gennaio

- Santi del 9 gennaio

- Santi del 10 gennaio

- Santi del 11 gennaio

- Santi del 12 gennaio

- Santi del 13 gennaio

- Santi del 14 gennaio

- Santi del 15 gennaio

- Santi del 16 gennaio

- Santi del 17 gennaio

- Santi del 18 gennaio

- Santi del 19 gennaio

- Santi del 20 gennaio

- Santi del 21 gennaio

- Santi del 22 gennaio

- Santi del 23 gennaio

- Santi del 24 gennaio

- Santi del 25 gennaio

- Santi del 26 gennaio

- Santi del 27 gennaio

- Santi del 28 gennaio

- Santi del 29 gennaio

- Santi del 30 gennaio

- Santi del 31 gennaio

-

I Santi di Febbraio

- Santi del 1 Febbraio

- Santi del 2 Febbraio

- Santi del 3 Febbraio

- Santi del 4 Febbraio

- Santi del 5 Febbraio

- Santi del 6 Febbraio

- Santi del 7 Febbraio

- Santi del 8 Febbraio

- Santi del 9 Febbraio

- Santi del 10 Febbraio

- Santi del 11 Febbraio

- Santi del 12 Febbraio

- Santi del 13 Febbraio

- Santi del 14 Febbraio

- Santi del 15 Febbraio

- Santi del 16 Febbraio

-

I Santi di Marzo

- Santi del 1 Marzo

- Santi del 2 Marzo

- Santi del 3 Marzo

- Santi del 4 Marzo

- Santi del 5 Marzo

- Santi del 6 Marzo

- Santi del 7 Marzo

- Santi del 8 Marzo

- Santi del 9 Marzo

- Santi del 10 Marzo

- Santi dell' 11 Marzo

- Santi del 12 Marzo

- Santi del 13 Marzo

- Santi del 14 Marzo

- Santi del 15 Marzo

- Santi del 16 Marzo

- Santi del 17 Marzo

- Santi del 18 Marzo

- Santi del 19 Marzo

- Santi del 20 Marzo

- Santi del 21 Marzo

- Santi del 22 Marzo

- Santi del 23 Marzo

- Santi del 24 Marzo

- Santi del 25 Marzo

- Santi del 26 Marzo

- Santi del 27 Marzo

- Santi del 28 Marzo

- Santi del 29 Marzo

- Santi del 30 Marzo

- Santi del 31 Marzo

- I Santi di Aprile

- I Santi di Maggio

- I Santi di Giugno

- I Santi di Luglio

- I Santi di Agosto

- I Santi di Settembre

- I Santi di Ottobre

- I Santi di Novembre

- I Santi di Dicembre

- Schede dei Gruppi

-

Santi di Gennaio

Case in Italia

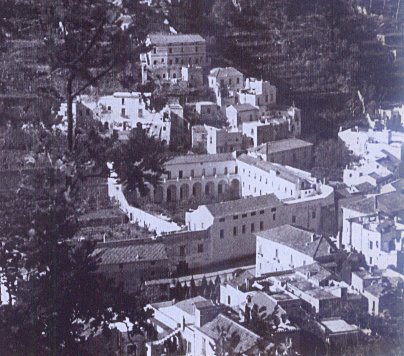

La nostra casa di Agerola (Napoli)

Regione

La Campania è una regione dell'Italia meridionale. Conta 5.701.931 residenti (censimento 2001 ed  ha la più alta densità di popolazione tra le regioni italiane, ma è seconda dopo la Lombardia per numero totale di abitanti.

ha la più alta densità di popolazione tra le regioni italiane, ma è seconda dopo la Lombardia per numero totale di abitanti.

Il suo capoluogo è Napoli. Confina a ovest, sud-

Il nome Campania deriva dal termine latino campus, che vuol dire campagna, e per commistione linguistica, dal termine osco Kampanom, con il quale si indicava l'area nei pressi della città di Capua.

Città

Le prime tracce di presenza umana riscontrate sul territorio agerolese risalgono all'età del bronzo (III-

In epoca romana numerose "ville rustiche" attestano che il territorio, almeno nella sua parte pianeggiante, doveva presentarsi già coperto da coltivazioni.

La vocazione fortemente agricola del paese ha indotto a far risalire il toponimo Agerola dal latino ager=campo; esiste, tuttavia, una seconda ipotesi avanzata dallo storico Matteo Camera secondo il quale sembra che dovesse piuttosto derivare dalla voce latina aëreus, come luogo elevato (Camera M., Memorie storico-

Un'ulteriore tesi farebbe derivare il toponimo Agerola dall'antico Jerula (Gerla=conca) essendo riportata in molti documenti antichi.

Dopo i danni arrecati dall'eruzione del Vesuvio del 79 D.C. (il suolo fu coperto da un metro e mezzo di pomici) si registrò un certo spopolamento; ma almeno l'allevamento bovino deve essersi ripreso rapidamente, tanto che nella seconda metà del II secolo D.C., Galeno il celebre medico di Marco Aurelio e Commodo in "De metodo memendi" (V, 12) vanta la bontà e le qualità terapeutiche del latte prodotto sui Monti Lattari (Lactarius mons).

Campeggio Ostello Cassiodoro (Variae, XI 10) scrive tra il 533 ed il 537 d.C. che il re dei Goti aveva  ordinato ad un suo servo (Famulus) di ricorrere ai "rimedia lactarii montis", poiché le cure dei medici non gli giovavano.

ordinato ad un suo servo (Famulus) di ricorrere ai "rimedia lactarii montis", poiché le cure dei medici non gli giovavano.

Nei secoli centrali del medioevo, parallelamente al rifiorire dell'intera Costiera ed al costituirsi del Ducato Amalfitano, la conca di Agerola si ripopola e sviluppa i suoi 5 casali: Campulo, Memoranum, Planillum, Ponte e San Lazzaro; come parte integrante del territorio di Amalfi, Agerola ne condivide gli intensi scambi commerciali che in tale periodo collegavano la repubblica marinara ai Paesi dell'intero Mediterraneo, a Bisanzio e, ovviamente, a Napoli, destinataria dei tessuti in seta nella cui manifattura gli agerolesi erano specializzati. Paese tipicamente montano, Agerola vanta un'antica storia. La scoperta di reperti quali anfore, lucerne, vasi e monete appartenenti ai primi Cesari di Roma, nonché tombe, abituri, cunicoli e strade, avvalorano la tesi che questo villaggio fosse già noto agli antichi Romani, Bizantini e Longobardi.AGEROLA

Il nome Agerola deriva, quasi sicuramente, da "ager", termine latino che significa campo. Infatti, alle sue origini, i primi abitanti dissodarono piccoli campi fra le fitte foreste che rivestivano l'intero territorio, ricavandosi, in questo modo, una piccola area su cui si sviluppò nei secoli il centro urbano. Attualmente il paese conserva ancora questa caratteristica con il territorio frazionato in numerosi piccoli campi ricavati operando una sistemazione a "terrazze" dei pendii montani. In età medioevale Agerola, con le sue cinque frazioni, fece parte del territorio della Repubblica di Amalfi che si estendeva da Ravello fino a Positano e, con i suoi vasti territori boschivi, riforniva di legname gli arsenali della Repubblica per la costruzione delle navi.

Ad Amalfi, dove un monumento ricorda Flavio Gioia, gloria cittadina e “inventore della bussola” nel 1302. Ma, per alcuni storici, Flavio Gioia fu solo un personaggio leggendario che riuniva in sé le capacità nautiche e imprenditoriali della gloriosa Repubblica marinara di Amalfi, bruscamente decaduta dopo il rovinoso maremoto del 1343 che ne distrusse completamente il porto mai più ricostruito. Come parte integrante del territorio di Amalfi, Agerola ne condivise le vicende storiche e tra queste le guerre contro i Saraceni.

In tale periodo il paese intratteneva scambi commerciali con Napoli, soprattutto per i tessuti in seta nella cui manifattura gli agerolesi erano specializzati.

Nell'anno 1068 finì che anche il Ducato di Amalfi, per l'incapacità e la debolezza del suo governo cadde sotto l'influenza Normanna.

Nel maggio del 1198 salì al trono di Sicilia Federico II di Svevia, il quale per la sua minore età fu posto sotto la tutela del papa Innocenzo III.

Dell'autonomia agerolese verrà gettato il seme con l'avvento angioino, quando Agerola avrà i primi eletti del popolo ai quali Roberto d'Angiò riconoscerà, nel 1339, il diritto parziale all'amministrazione.

Nel 1381 il duca Carlo di Durazzo, vivendo presso la corte della regina Giovanna, s'impadronì del regno.

Nel 1423 Giovanna II venne in disaccordo col Colonna ed allora inviò nel Ducato il maresciallo del Regno Petraccone Caracciolo ad assumerne il governo in nome suo.

Alla morte di Giovanna II, avvenuta il 2 febbraio 1435 dopo venti anni di regno, risultò erede testamentario sul regno Alfonso D'Aragona, il Magnanimo.  Agerola il 10 novembre 1436 innalzò i simboli aragonesi, altre città dell'ex Ducato si schierarono con gli Angioini. Nel 1493 morto il Piccolomini e gli successe il figlio Alfonso che sposò Giovanna d'Aragona. Siamo ormai verso la fine del dominio aragonese, durato cinquantanove anni; la fine fu segnata nel 1503, quando il Regno di Napoli fu conquistato dagli Spagnoli.

Agerola il 10 novembre 1436 innalzò i simboli aragonesi, altre città dell'ex Ducato si schierarono con gli Angioini. Nel 1493 morto il Piccolomini e gli successe il figlio Alfonso che sposò Giovanna d'Aragona. Siamo ormai verso la fine del dominio aragonese, durato cinquantanove anni; la fine fu segnata nel 1503, quando il Regno di Napoli fu conquistato dagli Spagnoli.

Si tramanda che nel 1600 i monti di Agerola fossero infestati dai briganti, che fra i fitti boschi trovavano un sicuro nascondiglio. Nei secoli che seguirono il Comune entrò a far parte del Regno di Napoli di cui seguì le alterne vicende fino all'unità d'Italia.

Nel Settecento Agerola visse un periodo assai prospero attestato anche dalla crescita esponenziale del numero di abitanti. Migliorarono le condizioni economiche grazie alle riforme borboniche e con la riduzione delle tassazioni, scomparve quasi del tutto il brigantaggio. Le idee ispiratrici della rivoluzione francese furono accolte dai dotti agerolesi che vivevano a Napoli, sicché Agerola fu il primo paese della provincia ad aderire alla costituzione democratica della Repubblica Partenopea.Agerola -

Dopo la restaurazione del 1815, i patrioti non potevano esprimersi liberamente perché sarebbero stati arrestati. Essi si riunirono e si svilupparono anche ad Agerola le società segrete la più importante delle quali fu la Carboneria. I carbonari si proponevano di ottenere statuti e riforme liberali dai governi assoluti: erano organizzati in sezioni, chiamate vendite, e che avevano a capo un Maestro. L'ammissione era regolata da un rituale ricco di simboli: giuramento, parole d'ordine, segni convenzionali, ecc. . La figura dominante nell'ultimo periodo borbonico fu il generale Avitabile, che nel 1844 ottenne la scissione di Agerola dalla provincia di Salerno per aggregarla a quella di Napoli: la città venne, così, separata dal territorio di Amalfi, con il quale aveva condiviso secoli di storia, rimanendovi legata unicamente per la giurisdizione religiosa (Cattolica).

Nel marzo del 1862 fu eletto il primo Consiglio Comunale. Agerola, forte di un passato assai ricco, oltre alle bellezze naturali, offre al visitatore un patrimonio artistico ed architettonico di grande interesse. Presso l'Arciconfraternita del SS. Sacramento, nella frazione di San Lazzaro, è possibile ammirare, solo per fare qualche esempio, una statua lignea del XVI secolo raffigurante la Madonna delle rose, mentre nella Chiesa di S. Pietro Apostolo, alla frazione Pianillo, è esposto un crocifisso d'argento del XV secolo.

Inoltre, va precisato che quest'ultima Chiesa è l'unica delle cinque chiese medievali che esistevano nella frazione. Di particolare interesse è, anche, la Chiesa di Santa Maria la Manna. La Chiesa, che risale al 1400, custodisce una statua della "Madonna in manna" che la tradizione vuole sia stata trasportata dall'Oriente durante la persecuzione iconoclasta. Rimanendo nell'ambito delle bellezze artistiche ed architettoniche di ispirazione religiosa, vanno segnalate: la Chiesa di S. Matteo Apostolo che, localizzata nella Frazione di Bomerano, dove si conserva un crocifisso ligneo e un busto reliquario d'argento di San Matteo del XVIII secolo, mentre sulla sua volta vi è un pregevole dipinto del 1632 opera del pittore siciliano Michele Regolia; il Santuario di Maria SS. del Rosario, alla Frazione di Bomerano, in località tutti i Santi, dove si possono ammirare una pala raffigurante la Madonna con i Santi e una statua ritenuta miracolosa; la Chiesa di S. Martino, (Frazione Campora) che fu eretta per conservare le spoglie del generale Avitabile, di cui conserva la tomba in marmo.

Infine, va segnalato il Castello Lauritano, di grande rilevanza architettonica, situato in frazione San Lazzaro. Si tratta dei resti di una roccaforte cui si giunge dalla frazione S. Lazzaro attraverso una comoda strada asfaltata immersa in un bosco ceduo castanile. Dagli spazi antistanti si gode di una delle più belle viste panoramiche della costiera Amalfitana, fino al golfo di Salerno (Monti Lattari).

La particolarità del castello è di tipo strutturale: infatti, esso è costruito con pietrame calcareo e malta bastarda, sull'esempio delle mura di sostegno dei terrazzamenti dei pendii montani. Nel corso dell'anno ad Agerola vengono organizzate numerose manifestazioni, sia folcloristiche che religiose, che testimoniano la volontà di conservare inalterato un patrimonio culturale che si perde nei secoli. Tra le tante, come manifestazioni più significative, per il numero di visitatori che riescono ad attrarre, ricordiamo: la Processione della Settimana Santa, che si svolge presso le località di Bomerano e di S. Lazzaro nel periodo Pasqua; la Sagra del Fior di Latte, che si tiene in località Pianillo la prima domenica di agosto; la Mostra dell'artigianato locale, un appuntamento della Frazione Campora per il periodo febbraio-

Tutto il territorio è ricoperto di una folta vegetazione, costituita per la maggior parte da bosco ceduo misto con essenza di latifoglie (castagno, ontano, noce, ecc.). Per quanto concerne la flora, va segnalato che notevole risulta l'incremento demografico del cinghiale riprodottosi abbondantemente a seguito del ripopolamento operato da associazioni venatorie locali.

Oltre al cinghiale, numerosissime sono anche le volpi ed i ricci. Per quanto concerne le bellezze naturali del Comune di Agerola, la parte più significativa di tale patrimonio è rappresentata dal Parco Colonia Montana. Localizzato nella Frazione di S. Lazzaro, il Parco è di proprietà della Regione Campania e copre una superficie di 1,5 ettari. L'area appartenne al Generale Avitabile (prima metà dell'Ottocento) che lo percorreva a cavallo al rientro dalle sue imprese belliche.

Inizialmente di dimensioni maggiori, ora è privo dell'area adibita anticamente a scuderie, attuale sede di un campeggio. In epoca fascista fu arricchito di una costruzione centrale ed era utilizzato per le colonie estive dei giovani. A San Lazzaro il poeta Salvatore di Giacomo, trovò ispirazione per la famosa "Luna di Agerola". Beata Solitudo

L'area a verde è alberata con essenze arboree non autoctone. Di dimensioni maggiori ma di pari bellezza, è il Parco Corona. Sito in frazione Bomerano, il Parco costeggia la Strada Statale per Amalfi.

Di proprietà dell'Istituto di sostentamento del clero della diocesi di Amalfi, è un bosco ceduo castanile dell'estensione di 3,5 ettari circa. Oggetto di manutenzione da parte della Comunità Montana, è interamente fruibile dal pubblico. Infine, va segnalata la località Bolvito-

È possibile raggiungere il sito da Via Radicosa. La manutenzione è assicurata dalla Comunità Montana della Penisola Sorrentina che ha sede ad Agerola (Frazione San Lazzaro).

Fondazione della Casa di Agerola

x

Responsabile della Comunità di Agerola

Madre Remigia Martello

Comunità di Agerola

Attualmente le Suore appartenenti alla comunità sono:

Sr. Maria Isabel Babo (Indonesiana) -

Ad Agerola le suore sono tra la gente una presenza fattiva e discreta, di conforto e a sostegno delle loro necessità fisiche, spirituali e familiari. Danno il proprio apporto nell’animazione domenicale della Liturgia e sono gli “angeli custodi” nella formazione dei ragazzi della città. Certamente la Regina del Rosario sorride compiacente per il singolare evento, vissuto dalle “Sue” Figlie, e il Beato Bartolo Longo gioisce per l’impegno di testimonianza evangelica intrapresa.

News da Agerola

x

La nostra casa di Busseto (Parma)

Regione -

Questa regione, abitata fin dall'antichità, ottenne una vera e propria organizzazione politica verso la fine del VI secolo, con l'espansione etrusca sulle rive del Po.

Importantissima per i suoi porti (Spina, Adria, Ravenna e Rimini), la regione vide fiorire molti centri urbani commerciali lungo la linea della Via Emilia, come Cesena, Modena, Parma, Piacenza e, sulle colline dell'alto corso del Reno, Misa (oggi Marzabotto).

All'inizio del IV sec. a.C., l'invasione celtica minò la prosperità della regione, e nel III sec. a.C., i Romani la acquisirono e la ordinarono in provincia insieme alla Liguria. In questo nuovo ordinamento, la regione ebbe un incredibile sviluppo; divenuta punto centrale dell'Italia di allora, fu anche teatro di grandi scontri militari: il passaggio del Rubicone da parte di Cesare, la guerra di Modena, la stipulazione del secondo triumvirato. Augusto ne fece la sua VIII regione, col nome appunto di Emilia, con i suoi importanti centri urbani come Forum Livii (Forlì), Forum Cornelii (Imola), Faventia (Faenza), bonomia (Bologna), Mutina (Modena), Regium (Reggio), Parma, etc... Nel V sec. d.C., Onorio trasportò la capitale a Ravenna (402), e la parte orientale dell'Emilia, che prese poi il nome  di Romania (Romagna), divenne il centro politico dell'Impero d'Occidente, ormai giunto al suo declino. Ravenna fu anche capitale dei Goti, sede dell'esarcato Bizantino. Con l'invasione longobarda (568), la regione fu divisa in due; da una parte Modena, Parma, Piacenza e Reggio, ducati longobardi, e dall'altra, da Ravenna a Bologna, città bizantine. Con i re carolingi (754-

di Romania (Romagna), divenne il centro politico dell'Impero d'Occidente, ormai giunto al suo declino. Ravenna fu anche capitale dei Goti, sede dell'esarcato Bizantino. Con l'invasione longobarda (568), la regione fu divisa in due; da una parte Modena, Parma, Piacenza e Reggio, ducati longobardi, e dall'altra, da Ravenna a Bologna, città bizantine. Con i re carolingi (754-

Il congresso di Vienna restaurò gli equilibri di potere e il dominio temporale della Chiesa, e la partecipazione degli emiliani ai moti risorgimentali fu estremamente intensa, attraverso congiure e operazioni militari. Fallito il tentativo di unirsi al Piemonte nel 1848, la fusione tra Emilia-

operazioni militari. Fallito il tentativo di unirsi al Piemonte nel 1848, la fusione tra Emilia-

Città

x

Fondazione della Casa di Busseto

x

Responsabile della Comunità di Busseto

Madre Nazarena Libonati

Comunità di Busseto

Attualmente le Suore appartenenti alla comunità sono:

Suor Maria Gilda Legaspino (Filippina) -

x

a nostra Casa di Camposano (Napoli)

Regione -

La Campania è una regione dell'Italia meridionale. Conta 5.701.931 residenti (censimento 2001 ed ha la più alta densità di popolazione tra le regioni italiane, ma è seconda dopo la Lombardia per numero totale di abitanti. Il suo capoluogo è Napoli. Confina a ovest, sud-

Città di Camposano -

Era uno dei sedici casali di Nola, alla quale fu soggetto non solo nel diritto civile, ma anche in quello ecclesiastico fino al XVII sec. , allorchè acquistò propria autonomia. La tradizione fa risalire l'origine di Camposano al tempo della seconda guerra punica, quando Annibale fu sconfitto dal console Claudio Marcello.

Controversa è la genesi del nome: alcuni la fanno derivare da Campus Jani, per la presenza probabile di un tempio dedicato al dio Giano, altri attribuiscono alla salubrità dei luoghi il toponimo.

Un momento di floridezza economica e culturale e segnato dalla costruzione della chiesa parrocchiale dedicata a S. Gavino e dalla realizzazione della strada principale. Da ricordare, inoltre, la piccola chiesa detta di S. Donato, nei pressi del luogo dove scorreva l'antico Clanio, ed il Palazzo Scotti in stile barocco.

Perchè le contrade?

Rivisitazione della memoria storica di Camposano o suggestiva lettura della leggenda oramai consegnata al mito delle origini del nostro comune, il “Palio” camposanese vuole rievocare la discesa di Annibale Barca, eroico condottiero delle armate dell’indomita città di Cartagine, nelle terre dell’Agro Nolano tra il 217 ed il 216 a. C.

La forza attrattiva del “Palio delle Contrade -

Il Palio del Casale, l'avvincente corsa su asini.

Manifestazione d'interesse: "Il Palio del Casale" "La corsa degli asini", organizzato dall'associazione socio culturale ISIDE.

Si tiene ogni anno nel mese di maggio. "ERMES" il mercatino dell'antiquariato, organizzato sempre dall'associazione ISIDE e si tiene nei giorni del Palio.Image:Provincia di Napoli-

Le ragioni del palio La causa per la conquista dell´indipendenza da Nola, da parte dei 16 Casali, inizia nel 1643. Quando il duca Carafa li vendette alla famiglia Mastrilli (A.S.N. Quinternione dei feudi. Repertorio III).

La lunga marcia che portò alla trasformazione dai Casali nella prima forma di Comune, perdurò per molti anni e si concluse nel 1767, allorquando fu intimato: "alli magnifici del Governo della Città di Nola ed esattore della tassa Catastale sottopena di 500 docati di non ardire a molestare i cittadini dei Casali, dovendo ogni casalese portare i pesi nella propria patria,, (cfr. Conti Comunali, a. 1787-

l'Associazione "Iside" rievoca quei momenti attraverso una gara con asini, che rappresentano i partecipanti alla festa tenuta nel Casale di Camposano per la libertà acquisita.

L'Iniziativa ha lo scopo di rivalutare l'asino, un animale ormai in via di estinzione, la storia dell'intera area Nolana e nello stesso momento proporre una seria riflessione sull´ambiente.

Il "Palio del Casale", quindi, rappresenta una sfida importante da affrontare con la certezza di realizzare qualcosa che non e´ solo folklore, ma che va oltre.

A questo è legato la possibilità di insediare all´interno del nostro territorio, piccoli allevamenti di asini, creando cosi occasione di lavoro e attività del tipo:

Opoterapia, ricreativa, Trekking per ragazzi, Attività didattiche per le scuole, Educazione ambientale, produzione di latte d'asina.

Camposano è un comune di 5.300 abitanti della provincia di Napoli.

Altitudine: 48 m.s.l.m.

Superficie: 3,22 km²

Abitanti: 5.389

Densità: 1767 ab./Km²

Frazioni: Faibano

Comuni contigui: Cicciano – Cimitile – Comiziano – Nola.

CAP: 80030

Pref. tel.: 081Codice ISTAT: 063013

Codice catasto: B565

Nomi abitanti: Camposanesi

Santo Patrono: San Gavino Martire

Giorno festivo: 25 ottobre

Come arrivare a Camposano

In auto

IL Comune di Camposano è situato a trenta chilometri da Napoli e a sole due miglia dalla città di Nola, è collegato ai maggiori centri della provincia dalla S.S. Variante 7 bis e dall'Autostrada A16 Napoli-

Camposano è coperto dal servizio di trasporto offerto dalla Circumvesuviana, sia con treni sulla linea Napoli-

L'aeroporto più vicino è Napoli -

Fondazione della Casa di Camposano

Camposano (22 febbraio 2004)

Un centro del Nolano, a circa 50 km da Pompei. Un sogno a lungo accarezzato: avere una comunità di Suore Figlie del Santo Rosario di Pompei.

Questo desiderio risale a diversi anni fa, quando il benemerito Mons. Carlo Polimene, figura di sacerdote molto impegnato nel sociale, divenuto parroco della Chiesa di San Gravino Martire, protettore del paese, realizzò a Camposano un’Opera destinata ad accogliere tutti i bambini della zona.

Nacque, così, una scuola materna parrocchiale.

In seguito, il complesso edilizio fu utilizzato per le attività ricreative e pastorali.

Nei parroci che successero a Mons. Polimene, tale aspirazione non si affievolì, anzi s’ingigantì e divenne più forte ed operativa, prima con Don Antonio Federico e dopo, con il trasferimento di questi a Scafati, con Don Umberto Sorrentino che è riuscito ad ottenere una piccola comunità di tre suore: Madre Irma Santarpia, Sr. M. Teresa Magpaio e Sr. M. Merceditha Quiblado.

Esse sono ospitate in un’accogliente casetta adiacente alla Parrocchia costruita ex novo, con sacrifici di giovani volontari, che hanno utilizzato con piacere il loro tempo libero per alcuni mesi.

Responsabile della Comunità di Camposano

Madre Irma Santarpia

Comunità di Camposano

Attualmente le Suore appartenenti alla comunità sono:

Sr. M. Angelina T. Pojadas (Filippina) -

(Indonesiana)

A Camposano le suore sono tra la gente una presenza fattiva e discreta, di conforto e a sostegno delle loro necessità fisiche, spirituali e familiari. Danno il proprio apporto nell’animazione domenicale della Liturgia e sono gli “angeli custodi” nella formazione dei ragazzi della città. Certamente la Regina del Rosario sorride compiacente per il singolare evento, vissuto dalle “Sue” Figlie, e il Beato Bartolo Longo gioisce per l’impegno di testimonianza evangelica intrapresa.

News da Camposano

x

La nostra casa di Casa Madre (Pompei)

Regione -

Città di Pompei

Sorge su un altopiano di formazione vulcanica, sul versante meridionale del Vesuvio, a circa 30 metri sul livello del mare ed a breve distanza dalla foce del fiume Sarno, in una suggestiva posizione, decantata in epoca romana anche da Seneca. La mancanza di sorgenti o corsi d'acqua sull'altopiano impedì il suo popolamento nelle epoche più remote, anche se nel corso dell' VIII secolo a. C. nella vicina valle del Sarno si erano formati alcuni insediamenti , come testimoniano numerose tombe a fossa.

La popolazione che fondò Pompei era sicuramente osca, ma è dubbio se il nome stesso della città derivi dal greco o dall'osco.

La fortuna della città fu sin dall'inizio legata alla sua posizione sul mare, che la rendeva il porto dei centri dell'entroterra campano, in concorrenza con le città greche della costa.

Naturalmente l'osca Pompei non poteva sottrarsi all'influenza greca, che si estendeva nel golfo di Napoli fino alla penisola sorrentina, includendo anche le isole di Capri e Ischia.

L'egemonia greca sulla costa campana venne però ben presto minacciata dall'avanzare prepotente di una nuova, formidabile potenza: quella degli Etruschi, che conquistò anche Pompei, risale infatti a quel periodo il Tempio di Apollo e le Terme Stabiane.

Contemporaneamente, però, dovette cominciare una lenta ma inarrestabile discesa delle popolazioni sannitiche provenienti dalle zone montane conquistando nel corso del V secolo a.C. tutta la Campania, ad eccezione di Neapolis e la unificarono sotto il loro dominio.

Pompei dovette subire notevoli trsformazioni urbanistiche ed architettoniche, nel compiere le quali i Sanniti non riuscirono a prescindere dall'influenza greca.

Finalmente, nel II secolo a. C. col dominio di Roma sul Mediterraneo che facilitò la circolazione delle merci, la città conobbe un periodo di grande crescita a livello economico, soprattutto attraverso la produzione e l'esportazione di vino e olio.

Questo stato di benessere si riflette in un notevolissimo sviluppo dell'edilizia pubblica e privata: furono realizzati in questo momento il Tempio di Giove e la Basilica nell'area del Foro, mentre a livello privato una dimora signorile come la Casa del Fauno compete per la grandezza e magnificenza.

La situazione economica restò florida per molto tempo e furono creati nuovi importanti edifici pubblici, come l'Anfiteatro e l'Odeon.

L'età imperiale si apre con l'ingresso a Pompei di nuove famiglie filoaugustee della quale sono un chiaro esempio l'Edificio di Eumachia e il Tempio della Fortuna Augusta.

Nel 62 d. C. un disastroso terremoto provocò gravissimi danni agli edifici della città; gli anni successivi furono impiegati nell'imponente opera di ristrutturazione, ancora in atto al momento della fatale eruzione del Vesuvio del 24 agosto del 79 d. C., quando Pompei fu seppellita completamente e definitivamente da una fitta pioggia di lapilli.

Fondazione di Casa Madre

La Comunità costituita da circa 80 membri è la più numerosa

La casa Madre è la “culla” della fondazione delle Suore Domenicane “Figlie del S. Rosario di Pompei” e, con ragione è considerata il “cuore” della Congregazione, sia perché è annessa al Santuario, luogo privilegiato ove troneggia l’Immagine taumaturga della Regina del Rosario, sia perché essa costituisce un punto di riferimento molto caro per ciascuna suora che, in particolari circostanze della vita quotidiana, vi trova serenità, conforto, ascolto dei propri problemi, essendo Pompei anche la sede abituale della Superiora Generale.

La comunità, con un pizzico di predilezione, è, inoltre, spettatrice di numerosi prodigi di grazia e di pietà mariana che, giornalmente, si verificano in questa terra benedetta, ingigantendo sempre più la figura del suo Fondatore, il Beato Bartolo Longo.

L’Uomo della Madonna, l’Apostolo ardente del rosario e della carità nelle sue molteplici forme.

Ma, quali sono i ruoli che le suore di Casa Madre svolgono? Essi sono numerosi e complessi, con un ritmo apostolico molto vario, sui generis.

C’è tutta una vasta gamma di persone che giornalmente ci interpellano nei nostri ambienti di servizio e di contatto: dalla nostra gioiosa presenza nel Santuario, attraverso l’animazione liturgica, alle suore che si trovano a dirigere il personale addetto alle cucine e alle lavanderie o che operano nelle sale e negli uffici amministrativi o, comunque, a contatto spirituale con le numerose anime che  esprimono telefonicamente o in forma epistolare.

esprimono telefonicamente o in forma epistolare.

Casa Madre è il luogo ove annuLa Casa Madre è vicina alla casa della Madre divina. Una vista della casa con l'antistante piazzale Giovanni XXIII.almente si “riaccendono nuove stelline” di giovani vite che si consacrano all’Amore divino con la Professione religiosa, ed è anche il luogo ove, di tanto in tanto, nella linea della Volontà di Dio, si “spegne una candelina umana”, “guizzando” serenamente, dopo aver illuminato e testimoniato per tanti anni il Volto tenero dello Sposo divino e dell’Amico fedele: Gesù.

È davvero uno spettacolo edificante quello offerto dalle nostre suore anziane e dalle malate dell’infermeria! Esse sono serene, pur nel loro pesante carico di anni e di sofferenze, felici di svolgere un ruolo irrinunciabile in seno a tutta la nostra famiglia religiosa: essere “seme fecondo” per il germoglio e la vitalità spirituale di ciascuna sorella.

Le suore inferme pregano, amano, soffrono pazientemente. Con la corona in mano, elevano a Maria l’eterno canto della loro filiale riconoscenza e devozione.

Quali “novelle Mosè”, le sorelle meno giovani sostengono, con la loro fede e le loro continue implorazioni al Signore, le altre impegnate nelle complesse attività dell’Opera Pompeiana, facendone un “olocausto gradito a Dio”.

Accanto alla dimensione “preghiera”, le suore di Casa Madre hanno un ruolo particolare, specifico al servizio del Santuario della Regina del Rosario.

Bartolo Longo ribadisce a più riprese lo stesso concetto, nei riguardi delle “sue suore”: “Son dette figlie e non sorelle del Rosario, perché sono chiamate a vivere come altrettante figlie al servizio del Tempio. (Cost. B.L. 1900) – Un gesto di predilezione e di profonda fiducia del nostro Fondatore.

Il salesiano P. Adolfo l’Arco, nella biografia del nostro Beato, sottolinea: “Se la Basilica primeggia per lindore, il merito va, in gran parte, a queste figlie che curano con passione il decoro della Casa paterna”.

E le nostre suore, addette alla cura della Basilica e alla custodia degli arredi sacri, sono davvero ammirabili nella loro scrupolosa e delicata missione; lavorano con competenza, amore, femminilità; si rivelano “portatrici simpatiche” dell’amore alla Madonna e al Beato B. Longo.

Le nostre sorelle di Casa Madre sono presenti in tutti gli ambienti della Basilica, con un lavoro assiduo, scrupoloso, responsabile, paziente, di gioiosa testimonianza.

C’è tutta una folla di pellegrini devoti di Maria che le interpellano con le loro accorate preghiere, considerandole “fortunate sentinelle” della Vergine di Pompei.

Il contatto con il mondo intero prende, poi, gigantesche dimensioni in alcuni giorni o periodi dell’anno: nella festa della Supplica di maggio e di ottobre e nei mesi dedicati in modo speciale alla Mamma celeste.

Bartolo Longo nei suoi scritti sottolinea ed esalta la bellezza della nostra vocazione, dono fatto ad anime che Egli “pone a custodia del Santuario”.

Una missione molto delicata e che va assumendo forme sempre più grandi, è quella svolta dall’ufficio corrispondenza, un “filo rosso di carità” che intercorre tra molte devote di Maria e le suore di Pompei, mediante i mezzi che la società dell’oggi ci offre: il telefono e la corrispondenza.

Sono accorati appelli di madri, di spose, di figlie, che aprono il loro animo all’ ”amica suora”, sicure di riceverne una parola di conforto, di fede, di incoraggiamento, di speranza per un futuro migliore.

Chi ha avuto modo di essere protagonista di queste confidenze, proprio perché suora, ne è profondamente commossa.

Ecco alcuni stralci delle tantissime lettere giunte in segreteria:

● La mia modestissima penna non è capace di descriverle l’infinita gioia recatami dall’affettuosa, esauriente, bellissima lettera giuntami questa sera …

● Non abbandonarmi, carissima, perché dalle tue parole traggo la forza necessaria, la carica spirituale per andare avanti in quest’ultimo scorcio di vita … (ha 90 anni)

● Faccio fatica a scriverle, per l’età, ma il beneficio che ricevo dalla sua risposta, mi ripaga della stanchezza …

● Il conforto che ricevo dalle sue missive è così redditizio da ritemprare tutte le mie forze cadute in una prostrazione spaventosa …

● Sono molto pPompei, Cappella di Casa Madre.reoccupata del suo silenzio; mi manca quell’ossigeno indispensabile per la mia sopravvivenza …

● Sento nel cuore tanta tranquillità per le sue parole cariche di amore …

● Mia carissima amica, dolce mia consolatrice e sollievo, mi è gradito risponderle subito per esprimerle la mia intensa gratitudine per il suo biglietto meraviglioso, giunto fra i tanti regali del mio onomastico.

Ne sono rimasta commossa. Le sue parole, la sua fiducia nella Vergine irrobustiscono la mia fede quando vacilla e mi fa vedere tutto nero …

Voglio che lei sappia al più presto quanto mi renda felice la sua collaborazione nel chiedere alla Vergine la salute di mio figlio e quella pace in famiglia che attendo da anni.

Le sue parole incoraggianti agiscono in me alla stessa stregua di una medicina che ha il potere di calmare tanta ansia e di attutire la depressione che mi impedisce di riposare …

● La ringrazio e le sono grata per il coraggio che m’infonde: è un balsamo che non riesco a descrivere …

Certamente la Madonna che si serve di noi, piccole Sue figlie, per operare nell’animo di chi ha fede grandi cambiamenti spirituali.

Dal cuore s’innalza umilmente un “grazie” sincero nel comune sforzo di lavorare solo e sempre per la gloria del Signore e per il bene di tante anime assetate di pace.

Un ruolo particolare, infine, viene svolto da suore della nostra comunità, che si rivelano “grandi missionarie” pur restando nelle loro accoglienti cellette del monastero.

Tale nobile compito trova la sua fecondità sia attraverso una costante preghiera per le nostre case di missioni estere, sia con un certosino e fervido lavoro di iniziative varie e di collegamento con le altre comunità per sostenere anche materialmente le sorelle missionarie e le loro attività tra la gente del luogo.

La comunità di Casa Madre, come del resto anche le altre, con gioia, gratitudine e intensa partecipazione, vive le varie feste e ricorrenze che si susseguono in questo luogo benedetto nel corso dell’anno; sono celebrazioni che arricchiscono spiritualmente e rinsaldano gli animi attraverso anche i momenti di serena distensione e di agape fraterna.

Mi piace ricordare, fra le tante feste che si vivono a Casa Madre, quella della sera della Vigilia di Natale, una festa che ha sempre tanto fascino per tutte noi.

Si assiste allora ad uno spettacolo suggestivo. Il folto stuolo delle suore e delle novizie, con la paterna ed affettuosa presenza del Prelato di Pompei, è pronto con i flabeaux nel corridoio attiguo alla Cappella, in attesa che si avvii la processione con Gesù Bambino, portato tra le braccia dello stesso Vescovo.

alla Cappella, in attesa che si avvii la processione con Gesù Bambino, portato tra le braccia dello stesso Vescovo.

Si procede, cantando e pregando, lungo i corridoi, su per le scale del monastero, illuminato da molte luci, perché il Bambinello divino benedica le nostre stanzette e i vari punti della Casa. La sosta è più lunga nell’infermeria, ben addobbata per la grande solennità natalizia.

Sulla soglia di ogni stanza sono ad attendere le suore inferme, felici di essere protagoniste di un particolare sorriso del Bambinello e imprimere un caldo bacio sulla sua Immagine. Bello è il ritorno nel corridoio della Cappella.

Qui una “pioggia” di stelline illumina i volti sereni delle suore e fa vibrare ogni cuore di indicibile gioia, pregustando così lo spettacolo che, qualche ora dopo, si verificherà con l’attualizzazione del Mistero della Nascita, nel tempo, del Creatore del mondo. (Autore: Concetta Fabbricatore)

Casa Madre

Animate di Buona volontà…

La comunità di Casa Madre è la culla della nostra Congregazione, dove risiede la Madre Generale.

È composta da Suore giovani e meno giovani, tutte animate di buona volontà e si aiutano scambievolmente nei diversi uffici del Santuario e della Casa.

Ognuna dà il meglio di se stessa.

In questa bella comunità regna la pace, l’aiuto scambievole e tanto spirito di preghiera.

La corona del santo Rosario pende dalle mani delle nostre Suore; pregano la Madonna seguendo l’esempio del Fondatore. Il Beato Bartolo Longo diceva che le Suore sono le “figlie predilette” di Maria, le “custodi” del Santuario.

Nella nostra comunità le feste sono molto sentite

CONTINUA......................................................................

La Madre Generale -

Nona Madre Generale dal 2001, attualmente è al primo anno del suo secondo sessennio ...

La Rev. Madre Generale, Madre Angelica Bruno, nasce in Belmonte Calabro il 20/08/1942 da una famiglia di sani principi religiosi e come figlia unica, riceve tutte le attenzioni e le cure dei genitori che avevano progettato per lei un futuro certamente diverso da quello che si realizzò.

Suo Padre Antonio, consigliere comunale del suo paese e proprietario terriero, molto simile alla figlia nelle qualità caratteriali, tenero, saggio e austero, volle che la figlia, Angela, a 13 anni frequentasse la Scuola dell’Istituto Magistrale di Paola e fu lì che la giovane manifestò la sua intenzione di diventare suora.

La mamma, donna dal carattere concreto e deciso, sulle prime, non accettò questa sua decisione; provò anche a distoglierla da questo “desiderio” ma, forse, sottovalutò la forte determinazione che si celava dietro il sorriso amabile di sua figlia.

Tuttavia, successivamente, l’adozione di un figlio, mitigò in parte l’angoscia che questa “vocazione” aveva prodotto.

Madre Angelica entrò in Noviziato a 18 anni, i presupposti che avevano determinato l’ingresso nella vita religiosa, e l’ incontro che ebbe con Madre Immacolata, lavorando al suo fianco, evidenziarono in lei una maturità ed una serietà che la misero subito in luce come persona integra, trasparente e decisa a riuscire nella vita che aveva intrapresa secondo i modelli e gli stilo di vita di Santa Teresina di Lisieux, e di Madre Teresa di Calcutta.

Mentre si laureava in Pedagogia sognava spesso di seguire le orme missionarie di questa Santa dei nostri giorni, intanto divenne Superiora dell’Istituto Sacro Cuore, carica che mantenne fino a quando la Congregazione decise di aprirsi alle missioni estere. Fu la Prima a Partire 21 anni fa dopo aver conseguito la Laurea che aveva preso a pieni voti.

Fu la Prima a Partire 21 anni fa dopo aver conseguito la Laurea che aveva preso a pieni voti.

Lontana, nelle Filippine, in terra straniera, con una modesta conoscenza dell’inglese, dedicò tutta sè stessa per il bene della Congregazione e dei poveri.

Otto anni dopo, la ritroviamo in India per fondare un’altra missione, adoperandosi anche lì per gli altri, per i poveri.

Madre Angelica, in terra di missione ha cercato, secondo le direttive evangeliche, di insegnare a procurarsi da vivere più che dare il cibo.

Infatti, ha mantenuto e pagato le rette scolastiche a centinaia di ragazzi, sperando che un futuro diverso, poteva migliorare la vita dei giovani.

L’anno 2001 è stata eletta Madre Generale della nostra Congregazione, con l’esperienza missionaria e la mentalità aperta al mondo intero, la nostra famiglia religiosa cresce e si perfeziona nel carisma del Fondatore, il Beato Bartolo Longo, sotto il benevolo sguardo della Madre celeste.

Responsabile della Comunità di Casa Madre

Madre Natalia Todisco

Comunità di Casa Madre

Attualmente le Suore appartenenti alla comunità sono:

Sr.M.Ada Villani (Italiana) -

Attività nella Comunità di Casa Madre

x

La “voce” di chi ci conosce

Ecco la “VOCE” di chi ci conosce, di chi ci osserva e ci ammira, di chi loda l’attività, la preparazione, la profonda umanità e l’amore delle nostre Suore nella Casa Generalizia.

Ascoltiamola e confrontiamoci …

News da Casa Madre

Turni Esercizi Spirituali “Anno Domini 2010”

Casa Madre (12/17 Aprile -

La nostra Casa di Fidenza (Parma)

Regione -

Questa regione, abitata fin dall'antichità, ottenne una vera e propria organizzazione politica verso la fine del VI secolo, con l'espansione etrusca sulle rive del Po.

Importantissima per i suoi porti (Spina, Adria, Ravenna e Rimini), la regione vide fiorire molti centri urbani commerciali lungo la linea della Via Emilia, come Cesena, Modena, Parma, Piacenza e, sulle colline dell'alto corso del Reno, Misa (oggi Marzabotto).

All'inizio del IV sec. a.C., l'invasione celtica minò la prosperità della regione, e nel III sec. a.C., i Romani la acquisirono e la ordinarono in provincia insieme alla Liguria. In questo nuovo ordinamento, la regione ebbe un incredibile sviluppo; divenuta punto centrale dell'Italia di allora, fu anche teatro di grandi scontri militari: il passaggio del Rubicone da parte di Cesare, la guerra di Modena, la stipulazione del secondo triumvirato. Augusto ne fece la sua VIII regione, col nome appunto di Emilia, con i suoi importanti centri urbani come Forum Livii (Forlì), Forum Cornelii (Imola), Faventia (Faenza), bonomia (Bologna), Mutina (Modena), Regium (Reggio), Parma, etc... Nel V sec. d.C., Onorio trasportò la capitale a Ravenna (402), e la parte orientale dell'Emilia, che prese poi il nome di Romania (Romagna), divenne il centro politico dell'Impero d'Occidente, ormai giunto al suo declino. Ravenna fu anche capitale dei Goti, sede dell'esarcato Bizantino. Con l'invasione longobarda (568), la regione fu divisa in due; da una parte Modena, Parma, Piacenza e Reggio, ducati longobardi, e dall'altra, da Ravenna a Bologna, città bizantine. Con i re carolingi (754-

di grandi scontri militari: il passaggio del Rubicone da parte di Cesare, la guerra di Modena, la stipulazione del secondo triumvirato. Augusto ne fece la sua VIII regione, col nome appunto di Emilia, con i suoi importanti centri urbani come Forum Livii (Forlì), Forum Cornelii (Imola), Faventia (Faenza), bonomia (Bologna), Mutina (Modena), Regium (Reggio), Parma, etc... Nel V sec. d.C., Onorio trasportò la capitale a Ravenna (402), e la parte orientale dell'Emilia, che prese poi il nome di Romania (Romagna), divenne il centro politico dell'Impero d'Occidente, ormai giunto al suo declino. Ravenna fu anche capitale dei Goti, sede dell'esarcato Bizantino. Con l'invasione longobarda (568), la regione fu divisa in due; da una parte Modena, Parma, Piacenza e Reggio, ducati longobardi, e dall'altra, da Ravenna a Bologna, città bizantine. Con i re carolingi (754-

Il congresso di Vienna restaurò gli equilibri di potere e il dominio temporale della Chiesa, e la partecipazione degli emiliani ai moti risorgimentali fu estremamente intensa, attraverso congiure e operazioni militari. Fallito il tentativo di unirsi al Piemonte nel 1848, la fusione tra Emilia-

Città

x

Fondazione di Casa di Fidenza

Le nostre "Suore Domenicane di Pompei" presenti a Fidenza da più di quarant’anni.

Le Suore domenicane di Pompei sono conosciute come le Suore del “Vianello”, nome scaturito  dall’attività educativa che svolgono nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Secondaria di I° Grado “Mons. Vianello”.

dall’attività educativa che svolgono nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Secondaria di I° Grado “Mons. Vianello”.

Le prime tre Suore giunsero a Fidenza il 16 settembre 1967 con la missione di educatrici dell’infanzia. Erano un dono di Mons. Gino Davighi, Amministratore delle Opere del Santuario di Pompei, alla sua città di Fidenza, egli sognava di offrire alla città distrutta dalla guerra un complesso educativo per i bambini e i ragazzi poveri. Scelse come sede dell’Opera la zona di Fidenza allora più povera, la zona periferica chiamata Corea.

Il sogno di Mons. Davighi si realizzò e affidò l’Opera alle Suore Domenicane di Pompei, esperte nell’attività educativa, le quali costruirono con grandi sacrifici la Scuola Materna, cui si aggiunse nell’84 la Scuola Media.

In poco più di qurant’anni, bambini e ragazzi educati alla Vianello si contano a migliaia e le Suore godono in tutta la città di stima, simpatia, affetto e riconoscenza per il loro lavoro educativo.

Attualmente la comunità religiosa è composta da 5 suore e da due novizie indonesiane.

Tutte le suore collaborano pastoralmente con la Parrocchia e partecipano a tutte le attività religiose e culturali del territorio.

Responsabile della Comunità di Fidenza

Madre Ermelinda Cuomo

Comunità della Casa di Fidenza

Attualmente le Suore appartenenti alla comunità sono:

Sr. M. Aurora Zorino (Italiana) -

-

x

News da Fidenza

Invito

La Superiora e la Comunità delle Suore "Figlie del S. Rosario di Pompei" (Via Pincolini,3 -

della loro presenza educativa a Fidenza e ti invitano:

Martedì 29 Aprile 2008 -

● Commemorazione dei 40 anni di presenza delle Suore a Fidenza (Mons. Aldo Aimi)

● Proiezione di fotografie dei 40 anni di attività a Fidenza

Giovedì 8 Maggio 2008 -

● Santa Messa di ringraziamento presieduta dal Vescovo di Fidenza Mons. Carlo Mazza

● Momento conviviale nel parco dell'Istituto

"Per l'educazione dei ragazzi io seguo la voce del cuore ... Il mio maestro è Cristo!" (Bartolo Longo)

La nostra Infermeria di Casa Madre (Pompei)

Responsabile della Comunità di Casa Madre

Responsabile della Comunità di Casa Madre

Madre Raffaelina Vitiello

Comunità di Casa Madre

Attualmente le Suore appartenenti alla comunità sono:

Sr. Maria Ausiliatrice Somma (Italiana) -

Attualmente le Suore inferme sono:

Sr. M. Eugenia Grasso (Italiana) -

Attività nella Comunità dell'Infermeria

x

News dall'Infermeria

x

La nostra Casa di Macerata Campania (Caserta)

Regione -

La Campania è una regione dell'Italia meridionale. Conta 5.701.931 residenti (censimento 2001 ed ha la più alta densità di popolazione tra le regioni italiane, ma è seconda dopo la Lombardia per numero totale di abitanti. Il suo capoluogo è Napoli. Confina a ovest, sud-

Città -

Macerata Campania è un paese della provincia di Caserta.

Logisticamente è situato nel triangolo Caserta -

Macerata Campania, oltre al comune capoluogo, comprende le frazioni di Caturano e Casalba.  Un altro luogo che ha fatto parte del territorio di Macerata è stato Cuzzoli, villaggio misteriosamente scomparso a metà del XVIII secolo.

Un altro luogo che ha fatto parte del territorio di Macerata è stato Cuzzoli, villaggio misteriosamente scomparso a metà del XVIII secolo.

La sua superficie si estende su 7,63 Km2 ed il suo numero dei presenti sfiora i 10000 abitanti. Battiglia di Pastellesse4 -

La sua storia è di difficile lettura per la scarsità delle fonti, si confonde infatti con quella della antica Capua, corrispondente all'attuale Santa Maria Capua Vetere, essendo stato casale di quest'ultima per lunghissimi secoli. Di qui la storia di una popolazione etrusca prima, osco-

Storia, spessissimo, di saccheggi, di distruzioni, scempi, in buona parte riconducibile a quella sua topografia, in prossimità della Regina Viarum (via Appia) e lambita dalla via Atellana.

Anche per questo, il prof. Pasquale Capuano insiste sulla radice etimologica del verbo macero, da cui deriverebbe il nome Macerata, nel significato non tanto riferibile alla coltivazione della canapa (la denominazione Macerata è stata da noi reperita in epoca molto anteriore all'epoca di S. Stefano Minicillo, epoca in cui non vi era alcuna coltivazione di canapa), quanto al sofferto senso di rovina, di demolizione a quel verbo conferito da Orazio, Cicerone, Livio, Varrone.

Sin dal secolo XI si attesta la presenza di Macerata nella Terra dei Lanei (Terra dei Lagni), uno dei distretti che componeva il territorio di Capua.

Secondo varie fonti si può ritenere che il nucleo cittadino sia sorto due secoli prima, non prima dell'anno 841, anno in cui Capua romana fu distrutta dai Saraceni.

Denominata dal 1862 Macerata di Marcianise, si chiamerà Macerata Campania dal 1946 a seguito della soppressione del comune di Casalba, il quale ha avuto una vita al quanto breve (dal 1 gennaio 1929 al 30 giugno 1946) e comprendeva l'odierna Macerata Campania e l'odierna Portico di Caserta.

Di sicuro fascino è la chiesa dedicata a San Martino Vescovo.

In mancanza di documenti certi si deve ritenere che la chiesa possa essere sorta prima dell'anno 688, anno del rinvenimento del corpo di S. Rufo, in loco Macerata Campania, secoQui nacque S. Stefano Minicillondo come afferma lo storico G. Iannelli, comunque prima del 935, anno di nascita del santo maceratese Stefano Minicillo, che proprio nella chiesa del suo villaggio apprese le prime nozioni della fede che l'avrebbe portato agli onori.

Tra le figure d’ abati che hanno retto la chiesa di San Martino Vescovo, nel corso dei secoli, un posto di rilievo spetta al capuano Francesco d'Isa, parroco di Macerata Campania per alcuni decenni durante il XVII secolo, il quale la restaurò dalle fondamenta.

Nel corso degli anni la chiesa ha subito continui cambiamenti, fino ad arrivare a quella di oggi.

La festa più importante e amata dai maceratesi è quella dedicata a Sant'Antuono, meglio noto come Sant'Antonio Abate, che ricorre ogni anno il 17 gennaio.

Nei giorni che precedono e susseguono questa data si organizza la sfilata delle "battuglie di pastellesse", le cui origini si perdono nel tempo.

Gruppi di uomini su carri addobbati suonano a percussione strumenti agricoli, creando dei ritmi travolgenti, dai significati lontani e profondi, che trasmettono la forza delle radici contadine, della vita nei suoi significati più forti.

L'amore, il sesso, il rapporto con la terra -

Fondazione della Casa di Macerata Campania

Nuova Casa delle Suore Domenicane di Pompei a Macerata Campania (Ce)

L’Arcivescovo di Capua, Mons. Bruno Schettino, Lunedì 5 maggio 2008, ha benedetto a Macerata Campania, in provincia di Caserta, la nuova casa delle Suore Domenicane di Pompei.

Alla celebrazione, animata dalle Novizie della Congregazione nel cortile dell’Istituto, e seguita da un momento di festa, erano presenti, oltre a numerosissimi fedeli, guidati dal parroco don Gianfranco Boccia, la Superiora Generale, Madre Angelica Bruno ed il Sindaco Dott. Luigi Munno.

La casa fu donata dal signor Tommaso Nacca, cittadino di Macerata Campania, alcuni decenni fa perché fosse destinata ad accogliere le religiose impegnate nella cura dei fanciulli più poveri della cittadina.

L’Istituto è stato intitolato al Beato Raimondo da Capua.

Frate Domenicano e Maestro Generale dell’Ordine dei Predicatori, nato nel 1330 circa a Capua, elevato agli onori degli altari da Papa Leone XIII nel 1899, fu direttore spirituale e confessore di Santa Caterina da Siena, Terziaria Domenicana, Dottore della Chiesa e Patrona d’Italia.

Mancava nell’Archidiocesi di Capua, che ha dato i natali a così illustre personaggio, una struttura a lui dedicata ed è grazie all’interessamento del parroco, alla benevolenza dell’Arcivescovo e della Superiora Generale della Congregazione, che si è potuto concretizzare con un segno così speciale il ricordo di un grande uomo di spirito che ha illuminato la storia della Chiesa.

Macerata Campania

L’apertura della comunità di Macerata che risale a fine anno 2006 ha procurato non pochi interrogativi da parte delle Suore. Perché Macerata Campania? Perché aprire in questo momento dove ogni casa sente il bisogno di avere più elementi per coprire tante mansioni scoperte? Perché “sprecare” energia, tempo in questo paese sconosciuto? Sono interrogativi che a prima vista sono giusti, ben pesati e che aspettano delle risposte.

In Parrocchia

Pensiamo e ragioniamo un poco insieme: se noi ci atteggiamo a persone che pensano solo al lavoro da fare, ad un impegno da svolgere, allora tutte queste domande hanno ragione d’essere perché è vero che tante suore coprono due, tre uffici per far andare al meglio ogni cosa.

Ma se guardiamo oltre, se ci pensassimo un poco in più, e se scavassimo in profIn Parrocchia ogni qualvolta vi è una occasione di incontro le Suore sono presenti.ondità, il verbo andare ha una connotazione evangelica: “Andate, predicate…” non solo con parole ma con la vita. Ogni cristiano, ogni consacrato è chiamato ad andare, ad uscire, prima dal proprio guscio e dai propri parametri mentali, poi fuori per poter incontrare gli altri, per crescere, per maturare, non necessariamente varcare i confini nazionali.

San Domenico a proposito del suo “rischiare” circa il “mandare” a due i giovani frati del suo tempo, diceva: “Il grano che si ammucchia, ammuffisce, mentre quello seminato, cresce, si moltiplica”.

Dove Cristo ci chiama, là andiamo. Lo Spirito santo soffia come vuole e quando vuole. Sicuramente, le Madri hanno sentito quel “mormorìo” per aver avuto l’audacia e il coraggio di dire sì all’inviato. Poi  ogni posto è una valle di Maria, ogni dove è un terreno del Signore. Tutto appartiene a cristo. Siamo gli strumenti suoi per arrivare ai fratelli, quindi, possiamo dire con Madre Teresa: “Signore, hai bisogno delle mani, ecco le mie. Hai bisogno dei miei occhi… dei miei piedi… del mio sorriso… eccomi, Signore.”

ogni posto è una valle di Maria, ogni dove è un terreno del Signore. Tutto appartiene a cristo. Siamo gli strumenti suoi per arrivare ai fratelli, quindi, possiamo dire con Madre Teresa: “Signore, hai bisogno delle mani, ecco le mie. Hai bisogno dei miei occhi… dei miei piedi… del mio sorriso… eccomi, Signore.”

Come tutte le nostre comunità, anche noi contribuiamo con quel poco che sappiamo fare per portare qui a Macerata il carisma del nostro Fondatore. Innanzitutto, curiamo e coltiviamo il nostro essere consacrate attraverso la preghiera assidua, la meditazione, la lectio divina, la vita in comune, la gioia di appartenere a cristo.

Da qui scaturisce il nostro operare.

Le nostre attività primarie sono: il catechismo, l’animazione liturgica,, la cura della Chiesa, portare la comunione ai malati. Poi offriamo diversi corsi: il doposcuola, il corso di chitarra, il ricamo, di inglese. Abbiamo diversi gruppi: i ragazzi, l’azione cattolica-

La settimana è scandita da tutte queste attività. Molte volte la giornata finisce a tarda sera per gli incontri che si possono fare a quell’orario. Non sembra vero ma gli impegni sono tanti. Gli orari della comunità devono adeguarsi continuamente. Perciò si presuppone un certo equilibrio, maturità e elasticità.

Con l’aiuto di Dio e la mano guida della Madonna, portiamo avanti questa missione con fiducia, libertà di cuore e gioia sapendo che Gesù è con noi e che dietro alle nostre spalle, c’è tutta la Congregazione che ci sostiene con preghiere ed affetto come noi per essa.

Durante la benedizione della nostra comunità di Macerata Campania il 5 maggio 2008, non tutte le nostre consorelle hanno potuto partecipare e perciò ho pensato di far pubblicare le foto per far conoscere loro sia la struttura, sia le attività che la comunità svolge in questa Parrocchia di dodicimila abitanti.

La casa dista cento metri dalla parrocchia ed è molto frequentata da persone di ogni età, classe sociale e razza.

È qui che si fa il catechismo, corso biblico, corso di chitarra, corso di ricamo, corso di inglese, riunioni, feste, ritiri, prova di canti per la liturgia, ecc.

Ogni gruppo trova il proprio posto, lo spazio necessario per poter svolgere la propria attività.

Le Suore sono impegniate in tutti i campi in collaborazione con tanti laici che veramente prendono a cuore il proprio impegno. Naturalmente questo grazie al nostro parroco che con passione,, dedizione ed abnegazione va incontro a tutte le necessità di questo piccolo gregge. Egli si “consuma” per la chiesa, sua sposa.

ed abnegazione va incontro a tutte le necessità di questo piccolo gregge. Egli si “consuma” per la chiesa, sua sposa.

Entriamo ora nella casa dove troviamo subito la cucina. Al fianco c’è la sala da pranzo che funge anche come un piccolo salotto e dove si passa per accedere alla minuscola cappella.

Dalla cucina si sale nella clausura dove troviamo un salottino-

Responsabile della Comunità di Macerata Campania

Madre Monica B.Tibog (Filippina)

Comunità di Macerata Campania

Attualmente le Suore appartenenti alla comunità sono:

Sr.M.Bernaditta Kuriyappilly (Indiana) -

A Macerata Campania le Suore sono tra la gente una presenza fattiva e discreta, di conforto e a sostegno delle loro necessità fisiche, spirituali e familiari. Danno il proprio apporto nell’animazione domenicale della Liturgia e sono gli “angeli custodi” nella formazione dei ragazzi della città. Certamente la Regina del Rosario sorride compiacente per il singolare evento, vissuto dalle “Sue” Figlie, e il Beato Bartolo Longo gioisce per l’impegno di testimonianza evangelica intrapresa.

News da Macerata Campania

x

La nostra casa di Maiori (Salerno)

Regione -

La Campania è una regione dell'Italia meridionale. Conta 5.701.931 residenti (censimento 2001 ed ha la più alta densità di popolazione tra le regioni italiane, ma è seconda dopo la Lombardia per numero totale di abitanti. Il suo capoluogo è Napoli. Confina a ovest, sud-

numero totale di abitanti. Il suo capoluogo è Napoli. Confina a ovest, sud-

Città -

Maiori è un comune di 5.745 abitanti della provincia di Salerno, situato sul Golfo di Salerno a metà strada tra Amalfi e Salerno.

L'Unesco ha dichiarato dal 1996 Maiori, assieme alla Costiera amalfitana, Patrimonio dell'Umanità.

Le origini della città risalgono al periodo degli etruschi. Dal secondo dopoguerra Maiori ha registrato una notevole espansione urbanistica e vanta uno dei migliori tenori di vita della Campania.

Profilo Storico

Lo storico locaVista dall'alto di Maiori e di parte della sua spiaggiale F. Cerasuoli ipotizza che Maiori potrebbe essere stata l'antica città estrusca di Cossa, traducibile in Boxa o Possa, e latinizzata successivamente in Posula, primo centro della città poi divenuto un suo villaggio, l'attuale contrada di S. Pietro in Posula dove tra l'altro era un tempio dedicato al dio etrusco Vertumno distrutto dagli abitanti della città nel IV d.C. con l'avvento del Cristianesimo.

Infine da citare l'ipotesi (A. M. Fresa), non in contrasto con quella del Cerasuoli, che Maiori fosse stato il rifugio dei superstiti dell'antica e prestigiosa città etrusca di Marcinna (molto probabilmente l'attuale Vietri sul Mare), distrutta da un cataclisma alluvionale o da un saccheggio, e che la tradizione tramandata per generazioni della loro indiscutibile perizia nautica sia divenuto, dieci secoli dopo, uno dei presupposti fondamentali per la fondazione della prima Repubblica Marinara d'Italia.

Maiori è quindi ritenuta, per consolidata tradizione storiografica, di antichissime origini risalenti agli Etruschi proprio per la desinenza "inna" di chiara derivazione Osca dell'antico nome Reghinna.

Durante i secoli IX e X, allorquando la Repubblica Amalfitana visse il periodo di più grande splendore Maiori fu sede di numerosi arsenali e dell'Ammiragliato, nonché della Dogana e del Fondaco del sale.

Negli arsenali repubblicani di Maiori sarebbe stato dato per la prima volta il nome di Tramontana al vento freddo spirante dal Nord, dalla valle del limitrofo comune di Tramonti. Per secoli questo nome fu dipinto sulla Rosa dei Venti dagli amalfitani a cui è data la paternità della bussola. Gli arsenali di Maiori continuarono la loro attività anche dopo la caduta della Repubblica amalfitana e costruirono navi anche per il reame di Napoli.

Maiori ha goduto nel corso dei secoli di numerosi attestati e privilegi da parte di Re e Pontefici dell'epoca tra cui vanno menzionati: il titolo di <<Città Regia>>, del quale venne insignita da Re Filippo IV di Spagna nel 1662 e il titolo di "Insigne Collegiata", tuttora riconosciuto, con cui venne insignita dal Pontefice Giulio II nel 1505 l'allora Basilica, sede di Rettoria, di S. Maria a Mare.

Infine è doveroso citare due rovinose alluvioni di questo secolo: la prima del 24 ottobre 1910 che distrusse il lato nord-

Dopo quest'ultima catastrofe la ricostruzione della città, realizzata in assenza di un piano regolatore generale e lasciando spazio ad uno sfruttamento a volte intensivo del territorio, fa assumere a Maiori l'aspetto odierno.

Dopo la seconda guerra mondiale, nel periodo del neo-

Fondazione di Casa di Maiori

Le origini del Monastero

Egli è indubitato, che lo spirito religioso degli antichi abitatori di Maiori era comune a tutte le classi de’ cittadini, e tutte ne davan prove con opere apparenti; fondando ivi tante antiche chiese, edicole, monisteri, ospedali ed altre insigni opere di pietà cristiana.

Quivi i ricchi si spogliavano chi per edificare templi sacri e chi per impinguare la lor insigne Collegiata, i Canonici ed i Curati, di prebende e di beneficj competenti; ed i non ricchi, avendo a cuore la salvezza delle anime loro, lasciavano alle chiese copiosi legati di messe “pro redemptione animarum suarum”.

Siffatto religioso zelo ed entusiasmo, ispirò nell’animo del Dottor fisico Luca Staibano, il pio divisamento di dar mano alla fondazione di un ritiro muliebre di religiose francescane, sotto il titolo della “Pietà”.

Ma venutone trattenuto nell’esecuzuione a causa d’infermità sopraggiuntagli, lasciò nel suo testamento (rogato al 27 settembre 1515) affidato al Comune di Maiori l’affettuazione di tale suo pio desiderio, e così disponendo; “Item, io predetto messer Luca Staibano lasso tutto et integro edificio di case con giardino, sito et posto in la Terra di Majuro, et proprie in contrata S. Joannis de Campulo subtus et supra cum apothecis, iuxta bona quod Antonelli de Ponte, viam vicinalem, iuxta viam publicam, et alios confines; Universitati Terrae Maiori etc.

Ita quod Universitatis ipsa teneatur suis sumptibus et expensis ordinare, costruire, facere Monasterium de dicto edificio de Donne de l’ordine di S. Francesco de Observantia ecc.” (Camera, M.Memorie storico-

L’origine della casa risale al 1515, più precisamente al 27 settembre di quell’anno, quando cioè Luca Stajbano scrisse nelle volonUna veduta del Monastero in un'antica Cartolina.tà testamentarie di voler lasciare tutto, casa e giardino in terra di Maiori a favore del progetto di fondare un Monastero di monache clarisse francescane, “dopo la morte di Carmosina sua sorella, in termini di anni due, et quando in detto termine la Università non lo facesse, che sia dell’Erede”.

Più in particolare, “Il dottor medico Luca Staibano, con mistico testamento, consegnato al notajo Giovan- giardini, sita ivi di fronte alla chiesa di San Giovanni in Campolo; a condizione che fra due anni, a contare dal decesso della di lui sorella Carmosina, cui degli anzidetti fondi riservò l’usufrutto, a sue spese, la legataria vi fondasse un monastero di donne nobili, dell’ordine di San Francesco “Observàntino”; in cui avrebbero diritto di professare senza dote, le discendenti da Gerbino Staibano, e di essere preferite al badessato”.

giardini, sita ivi di fronte alla chiesa di San Giovanni in Campolo; a condizione che fra due anni, a contare dal decesso della di lui sorella Carmosina, cui degli anzidetti fondi riservò l’usufrutto, a sue spese, la legataria vi fondasse un monastero di donne nobili, dell’ordine di San Francesco “Observàntino”; in cui avrebbero diritto di professare senza dote, le discendenti da Gerbino Staibano, e di essere preferite al badessato”.

L’anno successivo, il 1° giugno, il sindaco ser Vincenzo Mardina”stipulò coll’erede del testatore, e cogli altri allora in vita nipoti di Gerbino, la esecuzione del legato: ed appena trapassata la usufruttuaria, la Università diè mano all’opera, e la completò nel 1520”.

Ma il Camera scrive: “Più tardi, al cominciar del mese di ottobre 1519, fu dato mano alla fabbrica, con disegno, e direzione del capo maestro muratore Onorato De Marino di Cava, la quale fu poi del tutto compiuta nell’anno 1530.

Ma un secolo dopo il locale ebbe a patire grave danno per un incendio casualmente ivi avvenuto nell’anno 1670 – In tale accidente, andarono consumati dalle fiamme un gran quantitativo di vasi sacri di argento, con altre ricche suppellettili appartenenti all’insigne Collegiata, che precedentemente, a causa che quella prevostale chiesa stavansi allora restaurando.

Come si può chiaramente notare vi è una discordanza di date in merito all’inizio e fine dei lavori di costruzione del monastero nei due autori: Camera e Cerasuoli. Il primo afferma che l’opera fu costruita dai primi di ottobre del 1519 all’anno 1530; mentre F. Cerasuoli ritiene che fu completata nel 1520 ed iniziata dopo la morte di Carmosina, della quale non riporta la data del decesso.

Il Cerasuoli annota, per chiarire un frainteso che andava diffondendosi forse all’epoca passata, che a Luca Staibano non si deve la costruzione del monastero perché il buon medico dispose che i beni da lui lasciati fossero destinati alla costruzione dello stesso e di ciò veniva incaricata la Università. Infatti ciò lo dimostra il titolo di fondazione che segue tratto integralmente dal testo di Cerasuoli e riportato con la lettera “Q” nella sezione “documenti”. (Autore: Mario Rosario Avellino)

Titoli di fondazione del Monastero delle Clarisse

Da cui consta, che ne fu fondatrice la Università

In Dei nomine, Amen – Die XXVII mensis Septembris,quartae Indictionis 1515. Majori – Testamentun clausum eximij et excellentis domini Luce Staybani de Majoro, quod valere voluit etc. – Et quia caput et principium cujuslibet testamenti ac dispositionis est eredi institutio, propterea etc. (Tra i molti legati)

Item lo predetto messer Luca Staybano lassa tutto integro lo hospitio di case e Jardini sito e posto in la Terra di majori, et proprio in contrada S. Joannis de Campulo suptus et supra cum Apotecis, juxta bona Nicolai Cimmini, juxta bona heredum quomdam Antonelli de Ponte, juxta viam vicinalem, juxta viam publicam, et alios confines, Universitati terre Majori, me Notario etc. ut insuper Universitas ipsa teneatur suis sumptibus, et expensis, ordinare, construere, et facere Monasterium de dicto edificio, de Donne de lo ordine di S. Francesco observantino, dopo la morte di Carmosina sua sorella, in termini di anni due, et quando in detto termine la Università non lo facesse, che sia dell’Erede.

Verum che durante la vita de detta Carmosina sia usufruttuaria de detti Case, Jardini, et Apoteghe, et non ne possa essere ammossa.

Cum declaratione, che essendo alcuna persona de Casa Staybano, lo quale fosse de famiglia, possa entrare in detto Monasterio a farese Monaca, senza pagare cos’alcuna, et vacando lo loco de lo abbatessato, et essendoce donna Monaca in detto Monasterio de Casa Staybano, se debba creare Abbatessa detta donna, senza contrarietà de le Monache, et Università, ita che eligendosi altra Abbatessa, non censeatur Abbatessa sub Maledictione Eterna.

“Dagli originali rogiti di not. Gio Luise Cinnamo di Majori, protoc. 1515 – 1516. Fol. 10 e 150, che da noi si conserva; dei quali rogiti un estratto trovasi depositato nel protoc. Del rid. Not. Franc. Ant. Venosi, dell’anno 1746, fol. 301”.

“Eodem die primo mensis Junii millesimo quingentesimo decimo sexto quarte Indictionis qui antecedens est Majori ejusdem ibidem. In nostri presentia personal iter costituti Nobiles Vincentius de Mandina, Sindicus, Andreas Russi, Cosmus de Ponte, et Joannes Franciscus Oliva, Electi ad infrascripta omnia per Universitatem et nomine Terre predicte etc. sponte asseruerunt coram nobis, et magnifico U.J.D. Domino Alexandro Staybano sui fratis consanguinei, et domino Raimundo Staybano, A.M-

Proinde dicti nobiles Sindicus et Electi acceptando dictum legatum, promiserunt et obligaverunt construere et edificari facere dictum Monasterium, et in infinitum ac in perpetuum admittere in illo feminas de familia Staybano descendentes tam a predicto domino Alexandro, et aliis supra expressis, quam a quibuscumque aliis descendentibus a quondam Gerbino Staybano eorum progenitore, et ideo obligaverunt se ipsos, et Universitatem predictam, et bona ipsius, corumque erede et successores ad poenam dupli etc. constitutione precarij etc. renunciaverunt etc. et juraverunt etc. – Presentibus – Joanne de Ponte Judice ad contractus – Petro Antonio Apicella – Petro Andriano Pisano – marcho Infornusio – Chlemente Roppolo – Sinnobile Infornusio – Marzullo Apicella.

Dunque il dottore Staibano fu il precursore dell’idea ed anche il primo e principale, fautore dell’opera.

Fu così eretto il monastero sotto il titolo “Santa Maria della pietà”. Le Suore adottarono la regola francescana di S. Chiara eletta a “patrona, insieme all’evangelista S. Luca, in memoria del benefattore, ad una ed agli altri dicatene la primitiva chiesetta”.

Fu denominato “Monasterium S. Lucae seu Pietatis ordini S. Francisci Observantiae”. Cioè i Superiori responsabili di questo Monastero erano i Padri dell’Osservanza. Tant’è che era soggetto a visite del Padre Provinciale, il quale andava periodicamente a verificare che si osservasse la regola adottata.

Fu osservata la più stretta clausura.

Talvolta il Monastero viene semplicemente citato come di “S. Luce alias La Pietà”.

Intanto al convento furono ammesse alla vita religiosa coriste-

L’aumento delle Suore indusse all’ampliamento della chiesetta che fu, altresì, abbellita ed arricchita di “marmi affreschi e tele, di splendidi arredi, paramenti e suppellettili”.

Dal punto di vista economico il monastero si reggeva, tra l’altro, con i proventi delle botteghe rimaste fuori dal chiostro, oltre che con le doti delle fanciulle che avevano scelto la vita religiosa.

Stando al racconto dello storico Cerasuoli, il convento ebbe vita florida con vocazioni di provenienza da famiglie nobili per circa tre secoli, finchè alla vita monastica dovettero ammettere anche fanciulle del ceto medio, per mancanza di vocazioni e ciò per evitare una chiusura della casa.

Si giunge così al 1865 data di pubblicazione del volume di Filippo Cerasuoli in cui l’autore annota che il convento “così modicamente rimesso, sussiste odiernamente”.

In questo periodo, con la soppressione dei patrimoni degli Enti Ecclesiastici, tutti i beni degli stessi passarono allo Stato (Legge-

Più tardi, l’immobile fu concesso in enfiteusi al Comune di Maiori che si obbligava a corrispondere un censo di £. 1000 annue.

A sua volta, il Comune, si impegnò a versare £. 900 e di far pagare alle religiose la rimanente parte di £. 100.

Avvenne così che il “convento si estinse nel secolo scorso a seguito delle leggi eversive”, non solo, ma anche per mancanza di vocazioni.

Vale la pena, a questo punto riportare una sintesi della storia del Monastero della Pietà che stralciamo da un atto conservato nell’archivio del Municipio di Maiori (Casella 13 Anno 1875 – Numero 3), avente per oggetto: “Monastero della Pietà. Titoli di transazione e cessione”, redatto davanti al Notaio Filippo Cerasuoli di Maiori.

REGNO D’ITALIA

VITTORIO EMANUELE SECONDO

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÁ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA

A TUTTI I PRESENTI E FUTURI SALUTE

NUMERO PRIMO DEL REPERTORIO

REGNO D’ITALIA

NEL GIORNO PRIMO DEL MESE DI GENNAIO

DELL’ANNO MILLEOTTOCENTOSETTANTACINQUE

REGNANTE

VITTORIO EMANUELE SECONDO

PER GRAZIA DI DIO, E PER VOLONTÁ DELLA NAZIONE

RE D’ITALIA

Dinanzi a noi Filippo Cerasuoli del fu Andrea, Notajo residente in questo Comune di Majori, assistito dagli infrascritti testimoni, si sono spontaneamente costituiti.

Il signor Francesco Ricciardi del fu Signor Nicola, Ricevitore del Demanio e Tasse dell’Ufficio di Amalfi, ove domicilia, rappresentante la Direzione Generale del Demanio, ed insieme anche L’Amministrazione del Fondo del Culto.

E il Signor Francesco Conforti del fu Signor Giuseppe, Sindaco rappresentante il Municipio di questo preindicato Comune di Majori, possidente ivi domiciliato.

A rispettiva richiesta dei quali, entrambi ben noti agli assistenti testimoni ed a noi, abbiamo rogato l'infrascritto contratto.

Il Sindaco Signor Conforti ha opportunatamente premesso la seguente narrativa.

Mercè di testamento chiuso, che ora dicesi segreto, in data ventisette di Settembre mille cinquecento quindici, aperto, pubblicato, e presso il Notajo Giovan-

Consistente in casamento sottano e soprano, con giardini e botteghe, dal testatore stesso descritta in questi precisi termini “lassa tutto integro lo hospitio di case con giardini raptus e supra cum apotecis”.

Imponendo alla legataria Università, dovere a sue spese costruire, e formare dei fondi legati un Monastero di donne dell’ordine Osservanti di san Francesco, nel corso di due anni susseguenti la morte di Carmosina, sorella di esso testatore, usufruttuaria dei fondi medesimi: a condizione, che sempre quando vi si farebbero monache della di lui famiglia Staibano, nulla dovrebbero pagare; e che in ogni vacanza del Badessato, se vi esistesse monaca della stessa famiglia, dovrebbe crearsi Badessa, senza potervisi opporre la Università.

Con istrumento del primo di Giugno mille cinquecento sedici, pel medesimo Notar Cinnamo, la Università venne riconosciuta legataria degli eredi del testatore Luca Staibano, e da tutti gli allora esistenti interessati della di costui famiglia; ed in nome di essa Università, il Sindaco e gli Eletti accettarono il legato, e giusta il medesimo promisero, e si obbligarono edificare il divisato Monastero; ed in perpetuo ammettervi le donne discendenti della prefata famiglia Staibano.

Defunta Carmosina, fra i sussecutivi due anni la Università convertì in forma claustrale il casamento, vi edificò la chiesa ed il parlatorio, comprese nella clausura i giardini e ne compose l’ordinario Monastero; per di cui rendita rimase le botteghe coi loro accessori, come parte esterna, non efficiente la clausura stessa: ma per rendere questa d’altronde indipendente, dovette comprare ed incorporarvi i confinanti beni di Nicola Cimini e degli eredi di Antonello De Ponte.

Così ne formò un isolato quadrilatere, chiuso da alte mura, qual è tuttora; confinato nel lato di oriente dalla grande strada Reginna, d’onde ha l’accesso nel lato settentrione, del vicolo Pasè; nel lato di occidente dall’altro vicolo Monastero; e nel lato meridionale dalla strada campo.

Nei quali confini circoscritto, parte interna ed esterna formanti un sol corpo; gli edifizii trovansi notati sotto l’articolo quattrocento trentasei, nel progetto generale dei Fabbricati, colla rendita imponibile di due dugento ottantacinque; ed i giardini, nel Catasto dei Terreni, sotto l’articolo mille dugento cinquanta, Sezione E, numero trecento ventisette, colla imponibile dei ducati venti: gli uni, e gli altri intestati all’Amministrazione del Fondo del Culto.

E di questo intero isolato, di cui fondò ed inaugurò il Monastero col titolo Santa Maria della Pietà, la Università concesse soltanto l’uso e godimento alle religiose, le quali tanto sto l’occuparono, e vi costituirono la loro comunità; ritenendone dessa la Università il dominio ed il patronato, che ha sempre conservato, giusta l’intendimento del testatore Luca, sancito dai di costui eredi, ed altri interessarti della famiglia Staibano; in forza del quale dominio e patronato, adempi sempre alla condizione impostale, di ammettere nel Monastero, senza dote, le donne della prefata famiglia; e di far creare Badessa, in ogni vacanza, una esistente monaca della stessa famiglia.

Qui il Signor Sindaco, è con esso insieme il Signor Ricevitore rappresentante il Demanio ed il Fondo pel Culto, cadauno per la parte che riguarda, han soggiunto i seguenti fatti.

Soppresso il Monastero dalle leggi del sette Luglio milleottocentosessantasei; la Direzione Compartimentale del Demanio e Tasse in Potenza, con manifesto del dieci Luglio milleottocentosessantotto, fece pubblicare gli incanti, pei dì sedici e diciassette Agosto, per la vendita in due lotti dei fondi contenuti nel sud descritto isolato, meno la parte che abitavano, ed abitano tuttora le religiose, per effetto del Decreto luogotenenziale del diciassette Febbraio milleottocentosessantuno.