Santi del 4 Marzo - Istituto Aveta

Menu principale:

- Home

- Chi siamo

-

La Scuola

- Documenti condivisi

- Scuola dell'Infanzia

- Scuola Primaria

- Uffici Amministrativi

- Modulistica

- Il mio Santo

-

Il Santuario

- Bartolo Longo

- L'Ora del Mondo

-

Madonna Pellegrina

- Pellegrina Anno 1950

- Pellegrina Anno 1977

- Pellegrina Anno 1982

- Pellegrina Anno 1984

- Pellegrina Anno 1988

- Pellegrina Anno 1992

- Pellegrina Anno 2005

- Pellegrina Anno 2006

- Pellegrina Anno 2007

- Pellegrina Anno 2008

- Pellegrina Anno 2009

- Pellegrina Anno 2010

- Pellegrina Anno 2011

- Pellegrina Anno 2012

- Pellegrina Anno 2013

- Pellegrina Anno 2014

- Storia del Santuario

- Rivista del Santuario

- I Venti Sabati

- Delegati Pontifici

- Gli Ex Voto

- Con Gesù

Santi del 4 Marzo

1 Sant' Appiano di Comacchio -

Martirologio Romano: A Comacchio in Romagna, Sant’Appiano, Monaco, che, inviato dal monastero di Pavia, condusse in questa cittadina vita eremitica. (Fonte: Enciclopedia dei Santi)

Giaculatoria. -

2 San Basino di Treviri -

Martirologio Romano: A Treviri nella Renania in Austrasia, oggi Germania, San Basíno, Vescovo, che, nato dai Duchi del regno di Austrasia, divenne dapprima Monaco, poi Abate di San Massimino di Treviri e, elevato infine alla sede episcopale della città, consentì la fondazione del monastero di Santa Irmina ad Echternach in Lussemburgo. (Fonte: Enciclopedia dei Santi)

Giaculatoria. -

3 San Casimiro -

Cracovia, Polonia, 3 ottobre 1458 – Grodno, Lituania, 4 marzo 1484

Nasce a Cracovia, nel 1458. Figlio del Re di Polonia, appartenente alla dinastia degli Jagelloni, di origine lituana.

Quando gli Ungheresi si ribellarono al loro re, Mattia Corvino, e offrirono al tredicenne principe Casimiro la corona, questi vi rinunciò appena seppe che il Papa si era dichiarato contrario alla deposizione del regnante.

Impegnato in una politica di espansione, re Casimiro IV (1440-

Non si piegò alle ragioni di Stato quando gli venne proposto dal padre il matrimonio con la figlia di Federico III, per allargare i già estesi confini del regno.

Il principe Casimiro non voleva venir meno al suo ideale ascetico di purezza per vantaggi materiali cui non ambiva. Di straordinaria bellezza, ammirato e corteggiato, Casimiro aveva riservato il suo cuore alla Vergine.

Si spegne a 25 anni a Grodno (in Lituania) il 4 marzo 1484.

Nel 1521 papa Leone X lo dichiarò patrono della Polonia e della Lituania. (Avvenire)

Etimologia: Casimiro = che vuole la pace, dal polacco

Emblema: Corona, Giglio, Pergamena

Martirologio Romano: San Casimiro, figlio del Re di Polonia, che, principe, rifulse per lo zelo nella fede, la castità, la penitenza, la generosità verso i poveri e la devozione verso l’Eucaristia e la Beata Vergine Maria e ancora giovane, consunto dalla tisi, nella città di Grodno presso Vilnius in Lituania si addormentò nella grazia del Signore.

Il principe Casimiro, soprannominato dai suoi compatrioti “uomo di pace”, nacque a Cracovia il 3 ottobre 1458, terzo dei tredici figli di Casimiro IV, re di Polonia, e di Elisabetta d’Austria, figlia dell’imperatore Alberto II.

Il matrimonio tra i due, rivelatasi un’unione felice oltre che fertile, era stato combinato con l’aiuto di Giovanni Dlugosz, storiografo e canonico di Cracovia, religioso schivo ma di grande erudizione e santità.

Proprio a lui fu dunque affidata l’educazione di Casimiro quando questi raggiunse l’età di nove anni ed il sacerdote si rivelò un ottimo insegnante, severo al punto giusto, quasi un secondo padre per il piccolo principe.

Non ancora quindicenne, in seguito alla richiesta da parte della nobiltà ungherese, il padre inviò Casimiro a guidare un esercitò contro il sovrano ungherese, Mattia Corvino.

Quando però Casimiro venne a sapere che Mattia disponeva di truppe ben più numerose delle sue e si rese conto di essere stato abbandonato sia dalla nobiltà ungherese che in un primo tempo aveva richiesto il suo intervento, ma anche dalle proprie truppe in diserzione, accolse favorevolmente il consiglio dei suoi ufficiali ed interruppe la spedizione.

richiesto il suo intervento, ma anche dalle proprie truppe in diserzione, accolse favorevolmente il consiglio dei suoi ufficiali ed interruppe la spedizione.

Intanto il pontefice Sisto IV, temendo forse che la guerra rischiasse solo di favorire la causa turca, aveva inoltrato un appello di desistenza al sovrano polacco.

Il re, dimostratosi disponibile ad un colloquio di pace, inviò un messaggero al figlio, che però con sua grande vergogna scoprì già ritiratosi.

Per castigo fu vietato a Casimiro di fare ritorno a Cracovia e venne rinchiuso per tre mesi nel castello di Dobzki.

Nonostante le pressioni del padre e le nuove richieste da parte dei nobili magiari, Casimiro non si lasciò mai più persuadere ad abbracciare le armi.

Pare che il giovane principe non ambisse a posizioni di governo e preferiva piuttosto attivarsi in favore dei poveri, degli oppressi, dei pellegrini e dei prigionieri.

Era solito infatti denunciare al re suo padre tutte le ingiustizie nei confronti dei poveri ed ogni loro necessità di cui veniva a conoscenza. Grande gioia provò quando decise di dovare tutti i suoi beni ai bisognosi, che presero a definirlo “difensore dei poveri”.

La sua vita fu da allora più monastica che principesca, il suo carattere mite ed umile lo spinse ad occuparsi più della Chiesa che della vita di corte.

Trascorreva infatti gran parte del suo tempo in chiesa, tra preghiera personale e funzioni liturgiche, spesso dimenticandosi addirittura di mangiare, e di notte tornava a pregare dinnanzi ai portoni chiusi della chiesa.

Solitamente gentile con tutti, fu però duro contro gli sismatici: proprio dietro sua insistenza il padre vietò il restauro delle chiese ove essi erano soliti riunirsi.

Grande devoto della Madonna, nella sua bara fu posta una copia del suo inno preferito: “Omni die dic Marie”.

Nessuno riuscì a convincerlo a convolare a nozze con la promessa sposa, una figlia di San Ferdinando III di Castiglia.

Egli sosteneva di non conoscere altra salvezza se non in Cristo e profetizzava la sua vicina scomparsa per stare con Lui in eterno.

Casimiro morì infatti di tubercolosi, a soli ventisei anni, il 4 marzo 1484 a Grodno.

Le sue spoglie trovarono sepoltura nella cattedrale di Vilnius, odierna capitale lituana, ove ancora oggi sono venerate.

Sulla sua tomba si verificarono moltissimi miracoli ed il re Sigismondo decise di inoltrare al Papa Leone X una petizione per richiedere la canonizzazione del principe polacco.

Nel 1521 tale papa dichiarò San Casimiro patrono della Polonia e della Lituania, ma fu ufficialmente canonizzato solo nel 1602 dal Pontefice Clemente VIII e nel 1621 la sua festa venne estesa alla Chiesa universale.

Il culto del santo è rimasto assai vivo anche tra i polacchi ed i lituani emigrati in America.

Vasta è l’iconografia di questo santo polacco: celebre è il suo ritratto eseguito da Carlo Dolci e molti altri dipinti lo raffigurano con in mano una pergamena, riportante alcune parole del suo inno mariano prediletto, ed un giglio, simbolo di castità.

San Casimiro è infatti particolarmente invocato contro le tentazioni carnali.

Dalla "Vita di san Casimiro", scritta da un autore quasi contemporaneo.

La carità quasi incredibile, certamente non simulata ma sincera, di cui ardeva verso Dio onnipotente per opera di quello Spirito divino, era talmente diffusa nel cuore di Casimiro, tanto traboccava e dalle profondità del cuore tanto si riversava sul prossimo, che nulla gli era più gradito, nulla più desiderato che donare ai poveri di Cristo, ai pellegrini, ai malati, ai prigionieri, ai perseguitati non solo i propri beni, ma tutto se stesso.

Per le vedove, gli orfani, gli oppressi fu non solo un protettore, non solo un difensore, ma un padre, un figlio, un fratello.

E qui sarebbe necessario scrivere una lunga storia se si volessero descrivere i singoli atti di carità e di grande amore che in lui fiorirono verso Dio e verso gli uomini.

In che misura poi egli praticò la giustizia e abbracciò la temperanza, di quanta prudenza fu dotato e da quale fortezza e costanza d'animo fu sostenuto, soprattutto in quell'età più libera nella quale gli uomini di solito sono più sconsiderati e per natura più inclini al male, é difficile dire o pensare.

Ogni giorno persuadeva il padre a praticare la giustizia nel governo del regno e dei popoli a lui sottomessi.

E mai tralasciò di riprendere con umiltà il re se talvolta, per incuria o per debolezza umana, qualcosa veniva trascurato nel governo.

Difendeva ed abbracciava come sue le cause dei poveri e dei miserabili, per cui dal popolo veniva chiamato difensore dei poveri.

E benché fosse figlio del re e nobile per la dignità della nascita, mai si mostrava superiore nel tratto e nella conversazione con qualsiasi persona, per quanto umile e di bassa condizione.

Volle sempre essere considerato fra i miti ed i poveri di spirito, ai quali appartiene il regno dei cieli, piuttosto che fra i potenti e i grandi di questo secolo.

Non desiderò il supremo potere, né mai lo volle accettare quando gli fu offerto dal padre, temendo che il suo animo fosse ferito dagli stimoli delle ricchezze, che il nostro Signore Gesù Cristo ha chiamato spine, o fosse contaminato dal contagio delle cose terrene.

Tutti i suoi domestici e segretari, uomini insigni e ottimi, dei quali alcuni sono ancora viventi e che lo conobbero intimamente, asseriscono e testimoniano che egli visse vergine fino alla fine e vergine chiuse il suo ultimo giorno.(Cap. 2-

O Dio onnipotente, che chiami a servirti per regnare con te,

fa’ che per intercessione di San Casimiro

viviamo costantemente al tuo servizio

nella santità e nella giustizia.

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,

e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,

per tutti i secoli dei secoli.

Amen. (Autore: Fabio Arduino -

4 Beati Cristoforo Bales, Alessandro Blake e Nicola Horner -

+ Londra, Inghilterra, 4 marzo 1590

Il Sacerdote Christopher Bales fu beatificato nel 1929, mentre i laici Nicholas Horner ed Alexander Blake vennero Beatificati nel 1987.

Martirologio Romano: A Londra in Inghilterra, Beati Cristoforo Bales, Sacerdote, Alessandro Blake e Nicola Horner, Martiri, che durante la persecuzione al tempo della regina Elisabetta I ricevettero insieme la corona della gloria. (Fonte: Enciclopedia dei Santi)

Giaculatoria. -

5 Santi Fozio, Archelao, Quirino e diciassette Compagni -

Martirologio Romano: A Nicomedia in Bitinia, nell’odierna Turchia, Santi Fozio, Archelao, Quirino e altri diciassette, Martiri. (Fonte: Enciclopedia dei Santi)

Giaculatoria. -

6 Beato Giovanni Antonio Farina Vescovo (4 marzo)

Gambellara (Vicenza), 11 gennaio 1803 -

Grande figura di vescovo ed educatore, Giovanni Antonio Farina nacque a Gambellara, in provincia di Vicenza, nel 1803. Entrato in seminario giovanissimo fu subito notata la sua predisposizione per l'insegnamento, al punto che a soli 21 anni, quando ancora studiava teologia, gli venne affidato il compito di tenere delle lezioni.

Ordinato sacerdote nel 1827 svolse i primi anni del suo ministero a Vicenza.

E fu qui che intuì il valore sociale che poteva avere l'insegnamento. Nel 1831 diede inizio alla prima scuola popolare femminile e nel 1836 fondò le Suore Maestre di santa Dorotea Figlie dei Sacri Cuori, un istituto di «maestre di provata vocazione, consacrate al Signore e dedite interamente all'educazione delle fanciulle povere».

Nel 1850 il Papa lo nominò Vescovo di Treviso, dove si distinse in maniera particolare per la sua carità, tanto da essere chiamato il «vescovo dei poveri». Nel 1860 fu poi trasferito alla sede vescovile di Vicenza.

In questa veste partecipò ai lavori del Concilio Vaticano I, dove sostenne con forza la definizione dell'infallibilità pontificia. Morì a Vicenza il 4 marzo 1888. (Avvenire)

Emblema: Bastone pastorale

Martirologio Romano: A Vicenza, beato Giovanni Antonio Farina, vescovo, che in vari modi si adoperò nell’azione pastorale e fondò l’Istituto delle Suore Maestre di Santa Dorotea Figlie dei Sacri Cuori per provvedere all’educazione delle ragazze povere e a tutti gli afflitti e gli emarginati.

Non ci sono ancora scuole pubbliche nel suo luogo di nascita, e i genitori (Pietro e Francesca Bellame) lo affidano per la prima istruzione a uno zio sacerdote. A quindici anni entra nel seminario vescovile di Vicenza: la sua vocazione religiosa si è fatta chiara assai presto, e col tempo si accompagnerà alla passione per l’insegnamento. A 21 anni, mentre studia teologia, fa già scuola ai ragazzi dei corsi inferiori.

A 24 anni viene ordinato Sacerdote, conservando l’incarico in seminario; e ottiene la “patente” di insegnante elementare, assumendo i primi incarichi nelle scuole pubbliche di Vicenza (che all’epoca appartiene al Regno Lombardo-

A 28 anni, nel 1831, fa nascere in Vicenza una scuola popolare femminile, e lavora a un progetto molto audace per il suo tempo e la sua età: creare una congregazione di suore insegnanti. E a 33 anni istituisce le “Suore Maestre di Santa Dorotea, Figlie dei Sacri Cuori”, chiamate a istruire non solo le ragazze di buona famiglia, ma soprattutto le altre, quelle indifese a causa della miseria oppure colpite da infermità permanenti e gravi, come cieche e sordomute. Bastano tre anni al nuovo istituto per ottenere da Gregorio XVI (nel 1839) il decretum laudis, che è un iniziale riconoscimento pontificio.

Il fondatore prepara la novità successiva: all’insegnamento, le Dorotee aggiungeranno il servizio ai malati, come infermiere negli ospedali. Volontarie anche sul fronte della sofferenza fisica, dunque, con tutto lo slancio: ma soprattutto con l’indispensabile professionalità. Lui forse non pronuncerà mai testualmente questa parola; tuttavia concretizza l’idea nelle sue esigenti direttive: studio, preparazione accurata in medicina e pronto soccorso, attenzione all’igiene.

L’infermiera d’ospedale come la vuole lui è una figura ancora quasi sconosciuta in Italia, dove manca perfino un manuale che prepari a questo lavoro. Penserà lui a procurarlo, facendo tradurre un testo francese e presentandolo alle Dorotee con questa epigrafe: «Un’infermiera deve avere il cuore di una madre, il sangue freddo di un medico, la pazienza di un santo. Cure intelligenti guariscono quanto i rimedi».

A metà secolo diventa vescovo: dal 1851 a Treviso e dal 1860 fino alla morte a Vicenza. Non sempre  in clima propizio, tuttavia: a Treviso ci sono incomprensioni e conflitti con i canonici della cattedrale; a Vicenza riceve accuse ingiuste. A tutto reagisce col rimanere sé stesso: rispondono per lui le opere passate e recenti di rinnovatore della scuola e dell’assistenza ospedaliera, di protagonista di una pastorale fondata «sull’educazione del cuore». Parla per lui chi lo ha visto fare l’infermiere in ospedale, di persona. Così, a pochi anni dalla morte, già si incomincia a parlare di grazie dovute alla sua intercessione.

in clima propizio, tuttavia: a Treviso ci sono incomprensioni e conflitti con i canonici della cattedrale; a Vicenza riceve accuse ingiuste. A tutto reagisce col rimanere sé stesso: rispondono per lui le opere passate e recenti di rinnovatore della scuola e dell’assistenza ospedaliera, di protagonista di una pastorale fondata «sull’educazione del cuore». Parla per lui chi lo ha visto fare l’infermiere in ospedale, di persona. Così, a pochi anni dalla morte, già si incomincia a parlare di grazie dovute alla sua intercessione.

Nell’anno della sua morte in Vicenza, è nata a Gioia di Brendola, lì vicino, Anna Francesca Boscardin, che col nome di Maria Bertilla sarà la sua prima infermiera proclamata santa. Nel 1905, la regola delle Maestre Dorotee viene approvata definitivamente da Pio X, che è stato ordinato sacerdote da lui nel 1858. Giovanni Antonio Farina è proclamato beato da Giovanni Paolo II nel 2001. I suoi resti riposano a Vicenza, nella Casa madre della sua congregazione. (Autore: Domenico Agasso “Famiglia Cristiana”)

Nato a Gambellara (Provincia di Vicenza) l’11 gennaio 1803 da Pietro e Francesca Bellame, Giovanni Antonio Farina ricevette la prima formazione dallo zio paterno, un santo sacerdote che fu per lui vero maestro di spirito e anche suo precettore, non essendoci all’epoca scuole pubbliche nei piccoli paesi. A quindici anni entrò nel seminario diocesano di Vicenza dove frequentò tutti i corsi distinguendosi per bontà d’animo e una particolare attitudine allo studio. A 21 anni, mentre ancora frequentava la teologia, venne destinato all’insegnamento in seminario, rivelando spiccate doti di educatore.

Il 14 gennaio 1827 ricevette l’ordinazione sacerdotale e subito dopo conseguì il diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole elementari. Nei primi anni di ministero ebbe vari incarichi: la docenza in seminario per 18 anni, la cappellania di San Pietro in Vicenza per 10 anni e la partecipazione a varie istituzioni culturali, spirituali e caritative cittadine, tra cui la direzione della scuola pubblica elementare e liceale.

Nel 1831 diede inizio in Vicenza alla prima scuola popolare femminile e nel 1836 fondò le Suore Maestre di S. Dorotea Figlie dei Sacri Cuori, un istituto di «maestre di provata vocazione, consacrate al Signore e dedite interamente all'educazione delle fanciulle povere». Subito egli volle che le sue religiose si dedicassero anche alle fanciulle di buona famiglia, alle sordomute e alle cieche; le inviò quindi all'assistenza degli ammalati e degli anziani negli ospedali, nei ricoveri e a domicilio. Il 1° marzo 1839 ottenne il decreto di lode da papa Gregorio XVI; le Regole da lui elaborate rimasero in vigore fino al 1905, quando l’Istituto venne approvato da papa Pio X, ordinato sacerdote dallo stesso vescovo Farina.

Nel 1850 fu eletto vescovo di Treviso e ricevette la consacrazione episcopale il 19 gennaio 1851. In questa diocesi svolse una multiforme attività apostolica: iniziò subito la visita pastorale e organizzò in tutte le parrocchie associazioni per l’aiuto materiale e spirituale agli indigenti, tanto da essere chiamato «il vescovo dei poveri». Incrementò la pratica degli esercizi spirituali e l’assistenza ai sacerdoti poveri e infermi; curò la formazione dottrinale e culturale del clero e dei fedeli, l’istruzione e la catechesi della gioventù. L’intero decennio del suo episcopato a Treviso fu turbato da questioni giuridiche con il Capitolo della cattedrale; queste gli crearono profonda sofferenza e condizionarono la realizzazione del suo programma pastorale frenando molte iniziative, fino a impedirgli la celebrazione del sinodo diocesano.

Il 18 giugno 1860 venne trasferito alla sede vescovile di Vicenza, ove mise in atto un vasto programma di rinnovamento e svolse una imponente opera pastorale orientata alla formazione culturale e spirituale del clero e dei fedeli, all’insegnamento catechistico dei fanciulli, alla riforma degli studi e della disciplina nel seminario. Indisse il sinodo diocesano che non veniva celebrato dal 1689; nella visita pastorale percorse talvolta vari chilometri a piedi o con la mula, per raggiungere anche i paesini di montagna che non avevano mai visto un vescovo. Istituì numerose confraternite per il soccorso ai poveri e ai sacerdoti anziani e per la predicazione di esercizi spirituali al popolo; incrementò una profonda devozione al Sacro Cuore di Gesù, alla Madonna e all’Eucaristia. Tra il dicembre 1969 e il giugno 1870 partecipò al Concilio Vaticano I, ove fu tra i sostenitori della definizione dell’infallibilità pontificia.

Gli ultimi anni della vita furono contrassegnati da aperti riconosci-

Giovanni Antonio Farina fu un pastore zelante che non conobbe la mediocrità e camminò costantemente verso le vette della santità. Era sorretto da straordinario zelo sacerdotale nell’educare la gioventù, nell’animare la vita cristiana e nell’impegno per formare sacerdoti misericordiosi e oranti, come egli stesso testimoniò con la vita.

La virtù che più colpisce in lui è la carità eroica, tanto che venne definito «l’uomo della carità».

I poveri, gli infelici, gli abbandonati, i sofferenti di ogni genere furono l’oggetto della sua tenerezza e delle sue cure; vescovo, si offrì egli stesso volontario per assistere spiritualmente e corporalmente gli ammalati dell’ospedale, trascinando con l’esempio i suoi Sacerdoti. La sua era una carità intelligente, lungimirante; da vero educatore, comprese il ruolo della scuola nella riforma della società, la necessità della collaborazione tra scuola e famiglia, l’importanza della preparazione del personale insegnante. Concepì l’educazione orientata alla formazione integrale della persona umana, alla pratica religiosa e alla carità fraterna. Suo motto era: «La vera scienza sta nell’educazione del cuore, cioè nel pratico timore di Dio».

Dopo la sua morte la fama di santità andò crescendo negli ambienti ecclesiastici e civili; fin dal 1897 si cominciò a ricorrere alla sua intercessione per ottenere grazie e favori celesti. Nel 1978 una suora ecuadoriana, Suor Inés Torres Cordova, colpita da grave tumore con metastasi diffuse, guarì miracolosamente dopo avere invocato il padre fondatore insieme alle sue consorelle.

Questo Vescovo della carità, vissuto in una difficile situazione storica della Chiesa italiana nel XIX secolo, ha un autentico valore di attualità e possiede ancor oggi la fecondità spirituale delle persone di prua nella Chiesa e per la Chiesa del terzo millennio. La diocesi di Vicenza lo celebra il 14 gennaio. (Fonte: Santa Sede)

Giaculatoria. -

7 San Lucio I – 22° Papa (4/5 marzo)

m. 254

(Papa dal 25/06/253 al 05/03/254)

Romano. Non appena eletto venne arrestato e mandato in esilio, dal quale, "per volere di Dio, restò incolume", come si legge nei documenti ufficiali.

Etimologia: Lucio = luminoso, splendente, dal latino

Martirologio Romano: A Roma sulla via Appia nel cimitero di Callisto, deposizione di San Lucio, Papa, che, successore di San Cornelio, subì l’esilio per la fede in Cristo e, insigne testimone della fede, affrontò le difficoltà del suo tempo con moderazione e prudenza.

Assurse al soglio pontificale il 25 giugno del 253, pochi giorni dopo la morte del suo predecessore Cornelio.

Non è dato sapere come ma nonostante il suo brevissimo pontificato riuscì ad emanare il decreto per il quale: "... ogni presbitero doveva essere accompagnato da due preti e tre diaconi... a testimonianza del comportamento di tutti".

Il suo papato, dopo la morte dell'imperatore Treboniano Gallo e l'evento di Valeriano, fu da considerarsi abbastanza tranquillo sul fronte delle persecuzioni.

Dopo un breve esilio a Lucio fu concesso di ritornare a Roma.

Morì di morte naturale e fu sepolto nella cripta di san Callisto o forse di santa Cecilia.

Dapprima dichiarato santo per il suo martirio, Lucio fu successivamente cancellato dal Calendario Universale della Chiesa. (Autore: Franco Prevato)

Dal Martirologio Romano: « 4 marzo -

La festa di San Lucio si celebra il 4 marzo.

Nato a Roma in data sconosciuta, nulla si sa della sua famiglia ad eccezione del nome di suo padre, Porfiriano, riportato nel Liber Pontificalis. Dove l'autore di questo documento abbia ricavato l'informazione è tuttavia ignoto.

Dopo la morte di Papa Cornelio, avvenuta in esilio nell'estate del 253, a succedergli come vescovo di Roma fu scelto Lucio. Poiché la persecuzione della Chiesa che sarebbe iniziata, per le fonti cristiane, sotto l'imperatore Gaio Vibio Treboniano Gallo, e durante la quale Cornelio era stato bandito, proseguiva, anche Lucio fu esiliato immediatamente dopo la sua consacrazione. Di lì a poco, presumibilmente quando Valeriano divenne imperatore, però, gli fu permesso di tornare in città. Il "Catalogo Feliciano", le cui informazioni si trovano nel Liber Pontificalis, narrava del bando e del miracoloso ritorno di Lucio: Hic exul fuit et postea nutu Dei incolumis ad ecclesiam reversus est.

bandito, proseguiva, anche Lucio fu esiliato immediatamente dopo la sua consacrazione. Di lì a poco, presumibilmente quando Valeriano divenne imperatore, però, gli fu permesso di tornare in città. Il "Catalogo Feliciano", le cui informazioni si trovano nel Liber Pontificalis, narrava del bando e del miracoloso ritorno di Lucio: Hic exul fuit et postea nutu Dei incolumis ad ecclesiam reversus est.

San Cipriano, che scrisse una lettera di congratulazioni a Lucio per la sua elevazione alla sede romana e per il suo bando, gli spedì una seconda lettera in cui si compiaceva per il suo ritorno dall'esilio. La lettera iniziava:

«Amato Fratello, solamente poco tempo fa noi Vi offrimmo le nostre congratulazioni, quando nell'esaltarVi a governare la Sua Chiesa, Dio graziosamente vi diede la duplice gloria di confessore e vescovo. Di nuovo noi ci congratuliamo con Voi, i Vostri compagni, e la congregazione intera, perché, grazie alla generosa e potente protezione del nostro Dio, siete tornato per la Sua gloria, in modo che il gregge possa nuovamente avere il suo pastore, la nave il suo pilota, e le persone qualcuno che li governi e gli mostri apertamente che fu per volontà di Dio che il vescovo fu messo al bando, non che il vescovo fu espulso per essere privato della sua Chiesa, ma piuttosto perché vi ritorni con maggiore autorità.»

Cipriano continuava affermando che il ritorno dall'esilio non rimpiccioliva la gloria della professione e che la persecuzione, che era diretta solamente contro i confessori della vera Chiesa, aveva provato quale fosse la Chiesa di Cristo. In conclusione egli descriveva la gioia della Roma cristiana per il ritorno del suo pastore.

Quando Cipriano sosteneva che Dio attraverso la persecuzione "cercò di far vergognare gli eretici e di ridurli al silenzio, così da far vedere dove era la vera Chiesa, chi fosse il suo vescovo scelto dalla grazia di Dio, chi fossero i suoi presbiteri in comunione col vescovo nella gloria del sacerdozio, chi fosse il vero popolo di Cristo, unito nel Suo gregge da un amore particolare, chi fossero coloro che erano oppressi dai nemici e allo stesso tempo coloro che erano protetti da Satana come propri", evidentemente si riferiva ai seguaci di Novaziano. Infatti, durante il pontificato di Lucio, lo scisma di Novaziano, autoproclamatosi Papa in opposizione a Cornelio, continuò.

Riguardo al riaccoglimento dei "lapsi" (ricaduti nel paganesimo) Lucio si conformò ai principi di Cornelio e Cipriano. Secondo la testimonianza di quest'ultimo, contenuta in una lettera a Papa Stefano I, Lucio, come Cornelio espresse il suo pensiero per iscritto: Illi enim pleni spiritu Domini et in glorioso martyrio constituti dandam esse lapsis pacem censuerunt et poenitentia acta fructum communicationis et pacis negandum non esse litteris suis signaverunt. (Anche a loro, colmi dello spirito di Dio e confermati nel glorioso martirio, dopo la giusta penitenza, non dovrebbe essere negato il godimento della comunione e della riconciliazione.)

Lucio morì all'inizio di marzo del 254. Nel Depositio episcoporum, la "Cronografia del 354" indica la sua data di morte nel 5 marzo, mentre il Martyrologium Hieronymianum nel 4 marzo. Forse Lucio morì il 4 marzo e fu sepolto il 5. Secondo il Liber Pontificalis questo Papa fu decapitato al tempo di Valeriano, ma questa testimonianza non può essere accettata perché le persecuzioni di Valeriano iniziarono più tardi del marzo 254. È vero che Cipriano nella lettera a Stefano sopra riportata gli tributa, così come a Cornelio, il titolo onorario di martire: servandus est enim antecessorum nostrorum beatorum martyrum Cornelii et Lucii honor gloriosus (la gloriosa memoria dei nostri predecessori i beati martiri Cornelio e Lucio dovrà essere preservata), ma probabilmente si riferiva al breve esilio di Lucio. Cornelio, che morì in esilio, dopo la sua morte, fu onorato come martire dai romani, ma non Lucio. Nel calendario romano delle feste, "Cronografia del 354" viene ricordato nel Depositio episcoporum, ma non nel Depositio martyrum. Ciononostante, come si evince dal Martyrologium Hieronymianum, la sua memoria era particolarmente onorata. Eusebio di Cesarea, inoltre, riportava (Historia Ecclesiastica, VII, 10) che Valeriano nella prima parte del suo regno fu favorevole ai Cristiani, infatti, il primo editto di persecuzione dell'imperatore apparve solamente nel 257.

Lucio fu sepolto in un compartimento della cripta papale nelle catacombe di San Callisto. Durante gli scavi della cripta, Giovanni Battista De Rossi rinvenne un grande frammento dell'epigrafe originale che riportava solamente il nome del papa in greco: LOUKIS. La lastra era rotta immediatamente dopo questa parola, e probabilmente non c'era scritto altro oltre al titolo EPISKOPOS (vescovo). Le reliquie del santo furono traslate da Papa Paolo I (757-

L'autore del Liber Pontificalis ha attribuito arbitrariamente a San Lucio un decreto secondo il quale due presbiteri e tre diaconi dovevano sempre accompagnare il vescovo per essere testimoni della sua vita virtuosa: Hic praecepit, ut duo presbyteri et tres diaconi in omni loco episcopum non desererent propter testimonium ecclesiasticum. È probabile che tale misura si sarebbe resa necessaria, a certe condizioni, in un periodo più tardo; ma ai tempi di Lucio ciò era inconcepibile. La storia contenuta nel Liber Pontificalis secondo cui Lucio, in punto di morte, diede all'arcidiacono Stefano il potere sulla Chiesa, è inventata. (Fonte: Enciclopedia dei Santi)

8 Beata Maria Luisa (Elisabeth de Lamoignon) – Fondatrice (4 marzo)

Parigi, Francia, 3 ottobre 1763 -

Il lusso e i fasti non la interessavano: fin da piccola Marie-

Secondo l’uso dell’epoca, sposò giovanissima il cugino, conte Molé di Champlâtreux e insieme con lui fece la scelta di una vita semplice e povera, nonostante le ricchezze non mancassero, in unione al popolo di Parigi, a un passo dalla Rivoluzione, che intorno al mondo dorato della nobiltà sprofondava, invece, sempre più nella miseria.

Il cardinale Amato ci ricorda il particolare carisma della nuova Beata: “La Beata Mère Saint-

La vita non risparmierà a Marie-

Rimasta sola, il suo cuore guariva lentamente, consolato dal Signore che aveva sacrificato il Suo Figlio prediletto, e perdonò gli assassini del marito.

Fu così che si avvicinò alla Croce, della quale si sentiva figlia, soffrendo per la sofferenza degli uomini, ma anche per la sofferenza di Dio e impegnandosi, sull’esempio di Cristo, ad amare “i suoi che erano nel mondo fino alla fine” (Gv 13,1).

Questo chiedeva, alle sue sorelle delle Figlie della Carità, la congregazione da lei fondata: di formarsi sul modello di Maria ai piedi della Croce: “Le sue Figlie sono chiamate a imitare l’esempio e a condividere l’anelito alla santità e all’apostolato della carità della madre fondatrice.

Mère Saint-

Stringendo al petto il crocifisso dal quale non si separava mai, Madre Saint-

E di Santi, la Chiesa oggi ha più che mai bisogno, come ha ricordato, infine, il cardinale Amato: “Oggi la Chiesa e la società hanno bisogno di Santi, che disintossicano l’umanità, avvilita dal male dell’idolatria, dell’inimicizia, della discordia, della gelosia”. (Fonte: www.new.va)

9 Beati Miecislao Bohatkewicz, Ladislao Mackowiak e Stanislao Pyrtek -

Scheda del Gruppo a cui appartengono: “Beati 108 Martiri Polacchi”

+ Glebokie, Polonia, 4 marzo 1942  Ricorre il 4 marzo l’anniversario della fucilazione ad opera dei nazisti di tre sacerdoti diocesani: Mieczyslaw Bohatkewicz, nato a Kriukai in Lituania il 1° gennaio 1904, Wladyslaw Mackowiak, nato a Sytki in Polonia il 14 novembre 1910, e Stanislaw Pyrtek, nato a Bystra Podhalańska in Polonia il 21 marzo 1913.

Ricorre il 4 marzo l’anniversario della fucilazione ad opera dei nazisti di tre sacerdoti diocesani: Mieczyslaw Bohatkewicz, nato a Kriukai in Lituania il 1° gennaio 1904, Wladyslaw Mackowiak, nato a Sytki in Polonia il 14 novembre 1910, e Stanislaw Pyrtek, nato a Bystra Podhalańska in Polonia il 21 marzo 1913.

Papa Giovanni Paolo II li ha beatificati a Varsavia (Polonia) il 13 giugno 1999 con altri 105 martiri polacchi.

Martirologio Romano: Nella cittadina di Berezwecz presso la città di Głębokie in Polonia, Beati Miecislao Bohatkiewicz, Ladislao Maćkowiak e Stanislao Pyrtek, sacerdoti e martiri, che, in tempo di guerra, per la loro fede in Cristo furono gettati in carcere e fucilati.

(Fonte: Enciclopedia dei Santi) Giaculatoria-

10 San Pietro I (Pappacarbone) -

Pietro fu il secondo successore -

In seguito si ritirò a vita eremitica sul monte Sant'Elia e poi partì per Cluny, dove rimase cinque anni alla scuola di sant'Ugo.

Al ritorno dapprima ebbe difficoltà a trasmettere la rigorosa riforma cluniacense ai monaci cavesi. Allora si ritirò nel monastero di Sant'Arcangelo del Cilento. Nominato vescovo di Policastro (di cui è patrono), rinunziò dopo due anni. Appianati i contrasti, nel 1079 successe a Leone e sotto di lui l'abbazia fiorì sia economicamente che come vocazioni (diede l'abito a oltre tremila monaci). Morì ottantacincquenne nel 1123. (Avvenire)

Secondo successore di Sant' Alferio alla guida della quasi millenaria abbazia della Trinità di Cava, fondata nel 1020. Egli era nipote del santo fondatore, ambedue della nobile famiglia Pappacarbone e congiunto di sangue con i principi longobardi di Salerno, dove nacque nel 1038.

Entrato giovane fra i benedettini di Cava, distinguendosi per l’ardore religioso e desiderio di mortificazione, fece grandi progressi spirituali sotto la guida dell’abate San Leone I (1050-

Amante della solitudine si ritirò a fare l’eremita sul vicino monte S. Elia, poi partì per Cluny per perfezionarsi alla scuola di s. Ugo abate, dove stette per cinque anni. Ritornato a Cava fu nominato dal principe di Salerno Gisulfo II, vescovo di Policastro, ma dopo due anni di intensa opera pastorale, rinunziò alla carica riprendendo la sua vita ascetica a Cava, dove s. Leone I molto avanti negli anni, lo associò alla guida dell’abbazia.

Pietro volle applicare rigidamente le norme di Cluny che aveva appreso in Francia, provocando una vivace reazione da parte dei monaci, che riuscirono a convincere delle loro ragioni anche il vecchio abate Leone.

Pietro allora si allontanò dalla badia, ritirandosi nel monastero di S. Arcangelo del Cilento, dove restaurò la vita monastica secondo il rigore cluniacense.

Dopo qualche tempo ritornò al governo di Cava, richiamato dai monaci che si erano ricreduti. Il 12 luglio 1079 morì l’abate San Leone I e Pietro subentrò in pieno nella carica di abate di Cava e delle sue numerose dipendenze, governando con fermezza e sapienza.

I principi di Salerno, furono molto generosi con lui concedendo feudi e beni, affidandogli più di 350 monasteri latini e greci nel Cilento, in Lucania, in Puglia e in Calabria. Sotto il suo governo, l’abbazia della Trinità di Cava divenne il centro di una potente congregazione monastica con svariate centinaia di chiese e monasteri dipendenti, ormai sparsi in tutta l’Italia Meridionale.

Furono più di 3.000 i monaci cui Pietro diede l’abito; l’abbazia come tutte le dipendenze, godevano di privilegi ed esenzioni concessi con l’indipendenza assoluta dai vescovi, mentre i principi salernitani ed i signori Normanni, l’avevano dotata di poteri feudali; per controllare meglio il buon andamento delle dipendenze, introdusse la visita periodica dei monasteri, che poi i suoi successori tramutarono in Capitoli.

Fu grande nell’esercizio delle virtù monastiche specialmente nell’orazione e la penitenza, praticò con insistenza la dolcezza e l’umiltà, soprattutto con i monaci e nella correzione dei sudditi, di cui ricevé sempre stima ed affetto.

Si racconta di lui una ricca sequenza di avvenimenti miracolosi, che diffusero la sua fama in tutta l’Italia Meridionale. Nei primi giorni di settembre del 1092, il papa Urbano II, che l’aveva conosciuto a Cluny, arrivò a Cava dei Tirreni con un seguito di cardinali, vescovi, principi e baroni, compreso il duca Ruggero, provenienti da ogni regione del Meridione; il papa consacrò la nuova chiesa abbaziale, ampliata e trasformata in basilica a più navate, concedendo all’abate le insegne vescovili. Pietro I Pappacarbone, morì pieno di meriti ad 85 anni il 4 marzo 1123, venendo sepolto nella stessa cripta dei suoi predecessori. Se Sant' Alferio è stato il fondatore dell’abbazia di Cava, San Pietro I è riconosciuto come il vero costruttore, cui si devono l'organizzazione della vita monastica e il meraviglioso impulso dato alla Congregazione Cavense. Policastro l’ha eletto suo patrono, celebrando con solennità la festa al 4 marzo. (Autore: Antonio Borrelli – Fonte: Enciclopedia dei Santi)

11 Beata Placida Viel -

Quettehou, Francia, 26 settembre 1815 -

Martirologio Romano:

Eulalia Vittoria Viel nacque il 26 settembre 1815 a Quettehou, un villaggio della Normandia. La sua numerosa famiglia, che contava undici figli, viveva discretamente e così la bambina poté studiare fino ai dodici anni, per frequentare poi una scuola di cucito.

Assai timida, visse serenamente la sua adolescenza. Si distingueva per una grande religiosità, era sempre presente ai corsi di catechismo della sua parrocchia. Al momento di decidere del suo futuro, fu una cugina del padre, detta erroneamente zia, ad avere un ruolo decisivo.

sempre presente ai corsi di catechismo della sua parrocchia. Al momento di decidere del suo futuro, fu una cugina del padre, detta erroneamente zia, ad avere un ruolo decisivo.

Si chiamava Maria ed era una delle prime compagne di Santa Maria Maddalena Postel che nel 1806 aveva dato vita alle Suore delle Scuole Cristiane della Misericordia, per l´istruzione delle giovani del popolo sul modello educativo di San Giovanni Battista de la Salle.

Suor Maria combinò l´incontro tra Vittoria e la fondatrice. La giovane, che aveva appena diciotto anni, fu conquistata dal carisma della Santa e dall’ambiente povero, ma felice in cui le religiose vivevano.

Superato il difficile e penoso distacco familiare, soprattutto da parte del padre e del fratello maggiore, si unì alla comunità.

La Casa Madre della Congregazione, acquistata pochi anni prima, era quanto restava dell’antica abbazia benedettina di Saint Sauver, abbandonata dai tempi della Rivoluzione Francese. Era tutto da ricostruire ma, con grande entusiasmo e con la guida straordinaria della fondatrice, quelle antiche mura tornarono ad ospitare una nuova opera del Signore. Vittoria vestì l´abito col nome di Placida. Fino al momento della professione fu di aiuto in cucina, poi le furono assegnati compiti più importanti. Frequentò corsi per perfezionare la sua istruzione e, ottenuta l´abilitazione ad insegnare, ricoprì il ruolo di maestra delle novizie e consigliera.

Il ruolo che andava assumendo causò l´invidia proprio della consorella sua parente, ma Santa Maria Maddalena Postel sentiva che la giovane Placida avrebbe fatto un gran bene alla congregazione e ripose in lei una grandissima fiducia.

Suor Placida fu inviata a Parigi col compito di reperire i fondi per il restauro della chiesa e a tale scopo non indugiò a bussare alla porta del Palazzo Reale e a quelle di vari ministri. Per quattro anni affrontò, con umiltà e per spirito di obbedienza, numerose contrarietà. Nel 1846 tornò a Saint Sauver chiamata dalla fondatrice che, quasi novantenne, era ormai allo stremo delle forze (morì il 16 luglio.

Quando, nel settembre successivo, si dovette eleggere una nuova superiora, gli occhi di tutte si posarono su Suor Placida che aveva solo trentuno anni. La Beata volle però portare a compimento la ricerca dei fondi per il restauro della chiesa, occupandosi solo degli affari più importanti. Quelli ordinari sarebbero stati assolti dalla parente Suor Maria.

La soluzione "provvisoria" durò dieci anni. Madre Placida, sempre in viaggio, si occupò principalmente del consolidamento della congregazione. Con la sua guida le Suore divennero un migliaio, con oltre un centinaio di case. Non si risparmiò mai, si spostava spesso a piedi, dormendo, se necessario, all’aperto.

Dava istruzioni attraverso la corrispondenza e quando tornava a casa riposava in soffitta, perché la sua stanza era occupata da Suor Maria che non perdeva occasione per infliggerle prove ed umiliazioni.

Terminata la raccolta dei fondi per il restauro della chiesa la parente morì, come aveva pronosticato la Santa fondatrice, e Madre Placida si stabilì definitivamente a Saint Sauver. Nei trentuno anni di guida della Congregazione, Madre Placida rispose alle necessità dei tempi non solo con scuole, ma anche con orfanotrofi, asili e ospedali.

La morte pose fine alla sua operosa giornata terrena il 4 marzo 1877. Fu beatificata da Papa Pio XII il 6 maggio 1951. (Autore: Daniele Bolognini -

12 Beato Ruperto di Ottobeuren -

XII-

Nato nella seconda metà del dodicesimo secolo, dopo varie esperienze monastiche venne posto a capo della fatiscente abbazia di Ottobeuren.

capo della fatiscente abbazia di Ottobeuren.

Sotto la sua guida il monastero ebbe una nuova fioritura, tanto da meritare l’appellativo di secondo fondatore di Ottobeuren.

Morto in fama di santità, la sua tomba fu subito meta di pellegrinaggi per le guarigioni miracolose a lui attribuite.

Dopo varie traslazioni, le sue reliquie riposano nel monastero di Ottobeuren, in un’apposita cappella a lui dedicata.

L’Ordine Benedettino lo festeggia il 4 marzo.

(Fonte: Enciclopedia dei Santi)

Giaculatoria. -

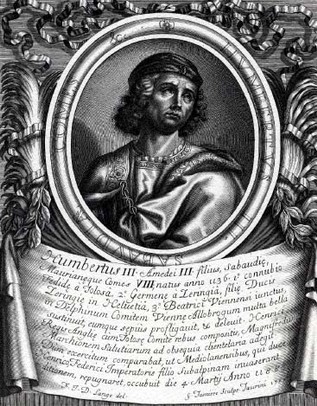

13 Beato Umberto III di Savoia -

Avigliana, Torino, 1136 -

Diede diritti e doni ai monasteri ed ebbe un ruolo decisivo nell'organizzazione dell'abbazia di Altacomba.

Si dice che avrebbe preferito essere monaco invece che sovrano.

Ebbe quattro mogli: Faide di Tolosa, morta nel 1154, Gertrude delle Fiandre (matrimonio annullato), Clemenza di Zharinghen, morta nel 1162 e Beatrice di Macon.

Alla morte della terza moglie si ritirò ad Hautecombe, ma poi cambiò idea e, dalla quarta moglie ebbe finalmente l'erede maschio.

Si schierò col partito guelfo del Papa Alessandro III contro i Ghibellini dell'imperatore Federico Barbarossa.

La conseguenza fu l'invasione dei suoi stati per ben due volte: nel 1174 Susa fu messa a ferro e fuoco e nel 1187 Enrico VI lo bandì dall'impero e gli tolse la maggior parte dei domini, gli rimasero solo le valli di Susa e d'Aosta.

Morì a Chambéry nel 1189. Fu il primo principe sepolto ad Hautecombe.

Emblema: Corona, Scettro

Martirologio Romano: A Chambery in Savoia, Beato Umberto, terzo conte di Savoia, che costretto a lasciare il chiostro per occuparsi degli affari pubblici, con maggiore dedizione praticò la vita monastica, a cui in seguito ritornò.

Umberto III, conte di Savoia, primo Beato della celebre dinastia omonima, è un personaggio di assoluto rilievo nel grande quadro della società medievale come della storia sabauda, di cui possiede le fondamentali caratteristiche: mistico, portato per vocazione e tradizione alla vita contemplativa, reso dalle vicende del suo tempo guerriero e politico, sposo esclusivamente per ragioni dinastiche.

le fondamentali caratteristiche: mistico, portato per vocazione e tradizione alla vita contemplativa, reso dalle vicende del suo tempo guerriero e politico, sposo esclusivamente per ragioni dinastiche.

Umberto nacque verso il 1136 nel castello di Avigliana, nei pressi di Torino, figlio del conte Amedeo III e di Matilde d’Albon.

Ereditò dal padre come dal nonno Umberto II il sogno unitario di ricostituire il discolto regno di Borgogna, in netto contrasto con la politica accentratrice dei sovrani francesi e con l’affermazione universalistica di Federico I Barbarossa, e si trovò indotto a svolgere un’accorta politica di assoggettamento delle signorie feudali confinanti o insediate fra i suoi beni.

Non dissimili furono i suoi inizi da quelli paterni: Umberto II, morendo infatti giovane, aveva lasciato erede il primogenito Amedeo III ancora minorenne.

Questi affidò l’educazione di suo figlio a Sant’Amedeo di Losanna, già abate di Hautecombe, e sotto la sua guida il piccolo Umberto fece grandi progressi negli studi e nella formazione spirituale, disprezzando l’apparente splendore delle cose mondane per darsi alla preghiera, alla meditazione ed alla penitenza.

Per meglio conseguire i suoi alti scopi, si ritirava spesso proprio nell’abbazia di Hautecombe, sulle rive del lago di Bourget in Savoia, fondata dal padre: egli lasciava sempre con rincrescimento questo luogo ogni volta che la famiglia e la nobiltò savoiarda lo richiamavano per occupparsi di questioni politiche.

Amedeo III fu pellegrino in Terra Santa nel 1122 circa per gratitudine verso il Papa Callisto II, e dal 1146 partecipò alla Seconda Crociata, morendo sull’isola di Cipro presso Nicosia il 1° aprile 1148, ove fu sepolto, lasciando quale erede il piccolo Umberto III appena dodicenne.

Seppur ancora in tenera età, nel 1151 Umberto convolòa nozze con Fedica, figlia del conte Alfonso-

Il genealogista Carrone ha dubitato sulla nascita del conte nel 1136, già affermata dal Guichenon che aveva pubblicato un documento con la data del matrimonio all’anno 1151, quindi in un'età giovanissima di quattordici o quindici anni, ed antepose quindi la nascita verso il 1132.

Bisogna però tener conto che la vita umana allora era assai più breve ed i costumi medievali non disdegnavano impegni matrimoniali fra nascituri o fanciulli.

Più tardi Umberto sposò una cugina, Gertrude figlia del conte Teodorico di Fiandra e di Clemenza di Borgogna, sua parente per essere sorella di Papa Callisto II e di Gisella madre di Amedeo III.

Purtroppo questo secondo matrimonio venne annullato per sterilità.

Nel 1164 sposò Clementina di Zharinghen, che gli diede però solo due figlie: Alice e Sofia.

Rimasto nuovamente vedovo nel 1173, decise di ritirarsi ad Hautecombe, finchè la nobiltà nel 1177 non riuscì a convincerlo a sposarsi per la quarta volta, sperando in un erede maschio, con Beatrice figlia del conte Gerardo di Macon.

Nacquero così finalmente Tommaso, al quale spetterà di continuare la dinastia, ed un’altra figlia che però morì all’età di sette anni.

Non deve stupire che la Chiesa abbia riconosciuto la santità di un uomo sposatosi ben quattro volte, anche la Chiesa Ortodossa Romena ha dichiarato Santo il voivoda moldavo Stefan cel Mare, che anch’egli ebbe quattro mogli.

Il lungo regno di Umberto III, durato circa quarant’anni, è caratterizzato da particolari contrasti nei riguardi dell’imperatore, dei vari signori e vescovi-

Il principale motivo di contrasto consistette nella protezione del Barbarossa verso il vescovo di Torino, che sognava di dominare indisturbato il capoluogo subalpino, e ciò portò ad una progressiva riduzione dei possessi e dell’autorità di Umberto III sul versante italiano, ove non gli rimasero che la Val di Susa e la Valle d’Aosta.

Nel 1187 venne infatti bandito dall’impero da Enrico VI, in quanto appoggiava gli oppositori dell’imperatore.

Non gli rimase che ritirarsi come detto nei suoi domini alpini, dedicandosi in particolare alla pratica delle virtù personali ed alla carità fraterna.

Promosse inoltre la fondazione della Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso, presso Buttigliera Alta, poco lontano dall’abitato di Avigliana, affidandola agli Antoniani provenienti da Vienne, in Francia.

La spiritualità di Umberto sbocciò indubbiamente in un ambiente di antiche tradizioni cristiana, favorita in particolar modo dall’esempio di suo padre, pellegrino e crociato in Terra Santa, e del santo vescovo di Losanna, suo precettore.

La vita di questo sovrano trascorse quasi tutta sotto il segno delle contraddizioni: amante della pace, dovette scontrarsi con frequenti ostilità e guerre; penitente, asceta contemplativo, la cura del governo gli impose una vita d’azione, ritrovandosi quasi costretto al matrimonio per lasciare un erede.

Diede tuttavia indubbi segni di grande equilibrio morale, di severità con sé stesso e di indulgenza e carità verso il prossimo.

Assai munificò si rivelò verso chiese, monastero e soprattutto verso i poveri.

La morte di Umberto III, il 4 marzo 1189 a Chambéry, all’età di cinquantadue anni, fu pianta con sincerità da tutto il popolo.

Fu il primo principe sabaudo ad essere sepolto nell’abbazia di Hautecombe, che da allora divenne una necropoli per la dinastia, tanto che ancora oggi vi riposano Umberto II e Maria José, ultimi sovrani italiani.

Il conte defunto ricevette subito una grande venerazione, supportata anche da non pochi miracoli, finché nel 1838 il re Carlo Alberto di Sardegna non riuscì ad ottenere da Papa Gregorio XVI l’approvazione ufficiale del titolo di “Beato” per il suo avo, nonché per il nipote di questi, Bonifacio, monaco certosino e poi arcivescovo di Canterbury.

I due Beati di Casa Savoia riposano oggi in due pregevoli sarcofagi dietro l’altar maggiore della chiesa abbaziale ad Hautecombe.

In Italia il Beato Umberto III è ricordato ancora oggi in particolare presso Racconigi, ove nel Santuario Reale della Madonna delle Grazie è custodito un quadro del Beato donato dalla regina Elena e fatto restaurare dal re Umberto II.

Inoltre è venerato presso Aosta, ove è raffigurato sulla facciata della cattedrale, ed nel castello di Sarre, sempre in Valle d’Aosta.

O Dio, che al Beato Umberto

hai insegnato a preferire il Regno dei cieli ad un regno terreno

e ad abbracciare la mortificazione della croce,

aiuta anche noi, per le sue preghiere e secondo il suo esempio,

a distaccarci dai beni della terra e a cercare quelli eterni.

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,

e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,

per tutti i secoli dei secoli. Amen.

(Autore: Fabio Arduino – Fonte: Enciclopedia dei Santi)

Giaculatoria. -

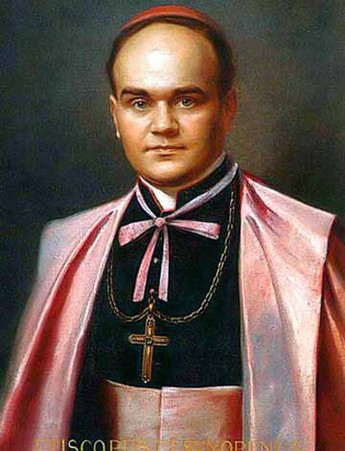

14 Beato Zoltan Lajos Meszlenyi -

2 gennaio 1892 -

Zoltán Lajos nacque il 2 gennaio 1892 in una famiglia di solida tradizione cattolica. Chiamato al sacerdozio, conseguì presso la Pontificia Università Gregoriana il dottorato in Filosofia e in Teologia e il baccalaureato in Diritto Canonico.

II 28 ottobre 1937 fu ordinato vescovo e nominato ausiliare dell’arcidiocesi di Esztergom in Ungheria.

La sua preparazione e il suo zelo pastorale gli permisero una notevole operosità pastorale e culturale.

Subito dopo la seconda Guerra Mondiale, il regime comunista ungherese iniziò a infierire contro la  Chiesa cattolica, applicando nei suoi confronti forme di intolleranza che sfociarono spesso in momenti di persecuzione violenta e sanguinaria. Evento emblematico di questo periodo di terrore e di vera e propria oppressione fu l’arresto del Primate d’Ungheria, l’arcivescovo Jozsef Mindszenty.

Chiesa cattolica, applicando nei suoi confronti forme di intolleranza che sfociarono spesso in momenti di persecuzione violenta e sanguinaria. Evento emblematico di questo periodo di terrore e di vera e propria oppressione fu l’arresto del Primate d’Ungheria, l’arcivescovo Jozsef Mindszenty.

Nel 1950, in contrasto con il volere governativo, i canonici della cattedrale di Esztergom-

Iniziarono così otto mesi di crudele prigionia, fatta di mancanza di cibo e riscaldamento, inasprita dal lavoro forzato e da violenze e torture indicibili, di cui sono maestri gli oppressori di ogni tempo. Dinanzi al dilemma “fedeltà-

Sopportò tutto con amore. Morì sfinito di stenti il 4 marzo 1951. La prigionia disumana lo aveva letteralmente ucciso. II movente del suo martirio fu l’ “odium fidei”, l’odio dei carnefici nei confronti di Gesù, del Vangelo, della Chiesa. É il mistero del male che genera odio, lasciando una scia di morte, distruzione e dolore indicibile.

Appena si seppe la notizia della sua morte, coloro che lo avevano conosciuto videro nella vicenda di Mons. Meszlényi il sigillo del martirio. II regime ostacolò in tutti i modi la possibilità di svolgere ricerche e approfondimenti. Ma, come si sa, la menzogna non può vincere a lungo sulla verità. Dopo la caduta del regime la verità si affermò in tutta la sua evidenza per la molteplice testimonianza di documenti e di persone.

Ancora oggi la Chiesa è una Chiesa di martiri, cioè di testimoni forti e coraggiosi del Vangelo. Il martire cristiano ha una ben precisa qualifica. Viene ucciso, non uccide. Viene ucciso per odio nei confronti di Gesù e del suo Vangelo di vita e di verità. Ma la sua risposta non è l’odio ma l’amore, non è la vendetta, ma il perdono, non è il risentimento ma la preghiera per gli stessi persecutori e carnefici. È questa la grande lezione di vita che Mons. Meszlényi lascia a noi oggi. (Autore: Mons. Angelo Amato – Fonte: Radio Vaticana)