Santi del 9 Marzo - Istituto Aveta

Menu principale:

- Home

- Chi siamo

-

La Scuola

- Documenti condivisi

- Scuola dell'Infanzia

- Scuola Primaria

- Uffici Amministrativi

- Modulistica

- Il mio Santo

-

Il Santuario

- Bartolo Longo

- L'Ora del Mondo

-

Madonna Pellegrina

- Pellegrina Anno 1950

- Pellegrina Anno 1977

- Pellegrina Anno 1982

- Pellegrina Anno 1984

- Pellegrina Anno 1988

- Pellegrina Anno 1992

- Pellegrina Anno 2005

- Pellegrina Anno 2006

- Pellegrina Anno 2007

- Pellegrina Anno 2008

- Pellegrina Anno 2009

- Pellegrina Anno 2010

- Pellegrina Anno 2011

- Pellegrina Anno 2012

- Pellegrina Anno 2013

- Pellegrina Anno 2014

- Storia del Santuario

- Rivista del Santuario

- I Venti Sabati

- Delegati Pontifici

- Gli Ex Voto

- Con Gesù

Santi del 9 Marzo

1 San Brunone Bonifacio di Querfurt -

Querfurt (Sassonia), 974 – Moravia Orientale, 9 marzo 1009

Martirologio Romano: In Moravia orientale, S.Bruno, vescovo di Querfurt e martire, che, mentre accompagnava in Italia l’imperatore Ottone III, affascinato dal carisma di S.Romualdo, abbracciò la vita monastica prendendo il nome di Bonifacio e, tornato in Germania e fatto vescovo  dal Papa Giovanni X, nel corso di una missione apostolica fu trucidato dagli idolatri insieme con altri diciotto compagni. Nacque verso il 974 da una nobilissima famiglia di Querfurt in Sassonia e dopo aver ultimato gli studi nella scuola della cattedrale di Magdeburgo, fu nominato canonico della stessa cattedrale e cappellano alla corte di Ottone III. Nel 997 l’imperatore Ottone III si recò a Roma e lo accompagnò e sembra che in tale occasione si facesse benedettino, nel monastero dei santi Bonifacio e Alessio, sul Colle Aventino. Conquistato dal prestigio e dall’autorità di S.Romualdo, fondatore dei monasteri di Vallombrosa e di Camaldoli, ne divenne un seguace, seguendolo nell’eremo del Pereo presso Ravenna, prendendo il nome di Bonifacio. Nel gennaio 1002, Ottone III morì e Brunone Bonifacio fece ritorno in Germania dove si diede ad evangelizzare i barbari delle regioni confinanti. Nel 1004 papa Giovanni XVIII lo nominò arcivescovo “ad gentium” e insieme ad altri missionari intraprese varie spedizioni apostoliche, non si sa in quali Paesi, si pensa in Svezia oppure nei territori presso il Mar Nero. Fu trucidato il 9.3.1009, insieme a 18 compagni, nella Moravia Orientale. Fu autore di varie opere letterarie fra le quali la ‘Vita’ di S.Adalberto vescovo di Praga e la ‘Vita dei Cinque Fratelli’ prezioso testo che narra il martirio in Polonia, avvenuto nel 1003, di cinque camaldolesi. Finora aveva avuto due feste: il 19 giugno con il nome di Bonifacio e il 15 ottobre con il nome di Brunone; ma il moderno e recentissimo “Martyrologium Romanum” lo pone solo al 9 marzo. Giaculatoria. -

dal Papa Giovanni X, nel corso di una missione apostolica fu trucidato dagli idolatri insieme con altri diciotto compagni. Nacque verso il 974 da una nobilissima famiglia di Querfurt in Sassonia e dopo aver ultimato gli studi nella scuola della cattedrale di Magdeburgo, fu nominato canonico della stessa cattedrale e cappellano alla corte di Ottone III. Nel 997 l’imperatore Ottone III si recò a Roma e lo accompagnò e sembra che in tale occasione si facesse benedettino, nel monastero dei santi Bonifacio e Alessio, sul Colle Aventino. Conquistato dal prestigio e dall’autorità di S.Romualdo, fondatore dei monasteri di Vallombrosa e di Camaldoli, ne divenne un seguace, seguendolo nell’eremo del Pereo presso Ravenna, prendendo il nome di Bonifacio. Nel gennaio 1002, Ottone III morì e Brunone Bonifacio fece ritorno in Germania dove si diede ad evangelizzare i barbari delle regioni confinanti. Nel 1004 papa Giovanni XVIII lo nominò arcivescovo “ad gentium” e insieme ad altri missionari intraprese varie spedizioni apostoliche, non si sa in quali Paesi, si pensa in Svezia oppure nei territori presso il Mar Nero. Fu trucidato il 9.3.1009, insieme a 18 compagni, nella Moravia Orientale. Fu autore di varie opere letterarie fra le quali la ‘Vita’ di S.Adalberto vescovo di Praga e la ‘Vita dei Cinque Fratelli’ prezioso testo che narra il martirio in Polonia, avvenuto nel 1003, di cinque camaldolesi. Finora aveva avuto due feste: il 19 giugno con il nome di Bonifacio e il 15 ottobre con il nome di Brunone; ma il moderno e recentissimo “Martyrologium Romanum” lo pone solo al 9 marzo. Giaculatoria. -

2 Santa Caterina (Vigri) da Bologna -

Bologna, 8 settembre 1413 -

Nata a Bologna l'8 settembre 1413 dal ferrarese Giovanni de' Vigri e Benvenuta Mammolini, Caterina viene educata alla corte Estense, che in quel tempo toccava l'apogeo del suo splendore. Ma proprio qui germoglia in lei la vocazione alla vita consacrata: giovanissima entra tra le Clarisse nel monastero del Corpus Domini di Ferrara.

Nel 1456 è chiamata a Bologna a fondare anche qui un monastero intitolato al Corpus Domini.

Anima profondamente francescana, vive con gioia interiore l'imitazione di Cristo crocifisso, la contemplazione del Bambino di Betlemme, l'amore per Gesù vivo nell'Eucaristia, con un temperamento vivace, artistico, portato al canto e alla danza.

Muore il 9 marzo 1463. Le sue spoglie sono venerate a Bologna nel santuario del Corpus Domini. (Avvenire)

Etimologia: Caterina = donna pura, dal greco

Emblema: Giglio

Martirologio Romano: A Bologna, santa Caterina, vergine dell’Ordine di Santa Chiara, che, insigne nelle arti liberali, ma ancor più illustre per le virtù mistiche e il cammino di perfezione nella penitenza e nell’umiltà, fu maestra delle sacre vergini.

penitenza e nell’umiltà, fu maestra delle sacre vergini.

Figlia di uno stimato giurista bolognese, sui 9 anni deve trasferirsi con la famiglia a Ferrara: suo padre va al servizio di Niccolò III d’Este, che sta costruendo il ducato di Ferrara, Modena e Reggio.

E lei è nominata damina d’onore di Margherita, figlia di Niccolò. La città di Ferrara sta diventando una meraviglia, chiama artisti da ogni parte, vengono illustri pittori e architetti italiani (e uno addirittura vi è nato: Cosmé Tura), e letterati francesi, e artisti fiamminghi dell’arazzo...

Caterina va agli studi, si appassiona di musica e pittura, di poesia (anche latina, presto). Ma d’un colpo tutto finisce, sui suoi 14 anni: le muore il padre, la madre si risposa, e riecco lei a Bologna, sola, abbattuta, in cerca di pace nella comunità fondata dalla gentildonna Lucia Mascheroni. Ma presto il rifugio diventa luogo di sofferenza e travaglio, per una sua gravissima crisi interiore: una “notte dello spirito” che dura cinque anni.

E allora torna a Ferrara, ma non più a corte: nel monastero detto del Corpus Domini.

Qui la damina si fa lavandaia, cucitrice, fornaia. Preghiera e lavoro, mai perdere tempo, dice la Regola delle Clarisse che qui si osserva. E a lei va bene: lava i piatti, dipinge, fa le pulizie, scrive versi in italiano e in latino, insegna preghiere nuove, canti nuovi. Con lei il monastero è un mondo di preghiera e gioia, silenzio e gioia, fatica e gioia. Diventa famoso, tanto che ne vogliono uno così anche a Bologna, dove va a fondarlo appunto Caterina, come badessa.

Porta con sé la madre, rimasta ancora vedova. Siamo nel 1456: anche questo monastero s’intitola al Corpus Domini.

Caterina compone testi di formazione e di devozione, e poi un racconto in latino della Passione (cinquemila versi), un breviario bilingue. Si dice che abbia apparizioni e rivelazioni, e intorno a lei comincia a formarsi un clima di continuo miracolo.

Ma anche restando con i piedi per terra, è straordinario quel suo dono di trasformare la penitenza in gioia, l’obbedienza in scelta.

C’è in lei una capacità di convincimento enorme.

Garantisce lei che la perfezione è per tutti: alla portata di chiunque la voglia davvero.

Già in vita l’hanno chiamata santa.

E questa voce si diffonde sempre più dopo la sua morte, tra moltissimi che non l’hanno mai vista, e la conoscono solo dai racconti di prodigi suoi in vita e in morte.

A quattro mesi dal decesso, dice una relazione dell’epoca, durante un’esumazione, sul suo viso riapparvero per un po’ i colori naturali.

Santa da subito per tutti, dunque, anche se la canonizzazione avverrà solo nel 1712, con Clemente XI. Il suo corpo non è sepolto. Si trova collocato tuttora sopra un seggio, come quello di persona viva, in una cella accanto alla chiesa che a Bologna è chiamata ancora oggi “della Santa”. (Autore: Domenico Agasso -

3 San Domenico Savio Adolescente (9 marzo)

Riva di Chieri, Torino, 2 aprile 1842 -

Ancora bambino decise quale sarebbe stato il suo progetto di vita: vivere da vero cristiano.

Tale desiderio venne accentuato dall’ascolto di una predica di don Bosco, dopo la quale decise di divenire santo.

Da questo momento, infatti la sua esistenza fu piena d’amore e carità verso il prossimo, cercando in occasione di dare l’esempio.

Nel 1856 fondò la Compagnia dell’Immacolata e poco più tardi morì, lasciando un valido e bel ricordo della sua persona ai giovani cristiani.

Patronato: Pueri cantores, Chierichetti, Gestanti

Etimologia: Domenico = consacrato al Signore, dal latino

Martirologio Romano: A Mondonio in Piemonte, San Domenico Savio, che, fin dalla fanciullezza di animo dolce e lieto, ancora adolescente percorse speditamente la via della cristiana perfezione.

Domenico Savio, soprannominato in piemontese “Minòt”, nacque il 2 aprile 1842 a San Giovanni, frazione di Riva presso Chieri, agli estremi confini della provincia e della diocesi torinese.

Fu il secondo di ben dieci fratelli, figli di Carlo, che svolge l’attività di fabbro, e di Brigida Gaiato, sarta.

Il piccolo Domenico venne battezzato nella chiesa dell’Assunta in Riva il giorno stesso.

Alla fine del 1843 la famiglia si trasferì a Murialdo, frazione di Castelnuovo d’Asti, odierna Castelnuovo Don Bosco.

Qui nel 1848 Domenico iniziò le scuole e nella chiesa parrocchiale del paese ricevette la prima Comunione l'8 aprile 1849.

Proprio in tale occasione, all’età di appena sette anni, tracciò il suo progetto di vita che sintetizzò in quattro propositi ben precisi: “Mi confesserò molto sovente e farò la Comunione tutte le volte che il confessore me ne darà il permesso. Voglio santificare i giorni festivi.

I miei amici saranno Gesù e Maria. La morte ma non peccati”.

Nel mese di febbraio del 1853 i Savio si trasferirono nuovamente, questa volta a Mondonio, altra frazione di Castelnuovo.

Il 2 ottobre dell’anno successivo Domenico, ormai dodicenne, incontrò Don Bosco ai Becchi.

Il Santo educatore rimase sbalordito da questo ragazzo: “Conobbi in quel giovane un animo tutto secondo lo spirito del Signore e rimasi non poco stupito considerando i lavori che la grazia di Dio aveva operato in così tenera età”.

Con la sua innata schiettezza il ragazzo gli disse: “Io sono la stoffa, lei ne sia il sarto: faccia un bell’abito per il Signore!”.

Nel giro di soli venti giorni poté così fare il suo ingresso nell’oratorio di Valdocco a Torino.

Si mise dunque a camminare veloce sulla strada che Don Bosco gli consigliò per “farsi santo”, il suo grande sogno: allegria, impegno nella preghiera e nello studio, far del bene agli altri, devozione a Maria.

Scelse il santo come confessore e, affinché questi potesse formarsi un giusto giudizio della sua coscienza, volle praticare la confessione generale.

Iniziò a confessarsi ogni quindici giorni, poi addirittura ogni otto.

Domenico imparò presto a dimenticare se stesso, i suoi capricci ed a diventare sempre più attento alle necessità del prossimo.

Sempre mite, sereno e gioioso, metteva grande impegno nei suoi doveri di studente e nel servire i compagni in vari modi: insegnando loro il Catechismo, assistendo i malati, pacificando i litigi. Una volta, in pieno inverno, due compagni di Domenico ebbero la brillante idea di gettare della neve nella stufa dell’aula scolastica.

Una volta, in pieno inverno, due compagni di Domenico ebbero la brillante idea di gettare della neve nella stufa dell’aula scolastica.

Non appena entrò il maestro, dalla stufa spenta colava un rigagnolo d’acqua.

Alla domanda “Chi è stato?”, nessuno fiatò. Si alzarono i due colpevoli per indicare Domenico.

Nessuno purtroppo intervenne per dire la verità, così il maestro punì il santo bambino. Uscendo dalla scuola, però, qualcuno vinse la paura ed indicò al maestro i veri colpevoli.

Chiamò allora Domenico per chiedergli: “Perché sei stato zitto? Così ho compiuto un’ingiustizia davanti a tutta la classe!”.

Domenico replicò tranquillo: “Anche Gesù fu accusato ingiustamente e rimase in silenzio”.

Un giorno due suoi compagni di scuola si insultarono e si pestarono.

Lanciarono poi una sfida a duello. Domenico, che passava di lì diretto all’Oratorio, vide la scene e si rese immediatamente conto del pericolo.

Toltosi dal collo il piccolo crocifisso che portava sempre con se, si avvicinò ai due sfidanti. Gridò loro con fermezza: “Guardate Gesù! Egli è morto perdonando e voi volete vendicarvi, a costo di mettere in pericolo la vita?”.

Un giorno spiegò ad un ragazzo appena arrivato all’Oratorio: “Sappi che noi qui facciamo consistere la santità nello stare molto allegri.

Facciamo soltanto in modo di evitare il peccato, come un grande nemico che ci ruba la grazia di Dio e la pace del cuore, di adempiere esattamente i nostri doveri”.

Questi sono solo i più salienti aneddoti della vita di Domenico Savio, il cui più grande biografo fu San Giovanni Bosco.

L’8 dicembre 1854, quando il beato papa Pio IX proclamò il dogma dell’Immacolata Concezione di Maria, Domenico si recò dinnanzi all’altare dedicato alla Madonna per recitarle questa preghiera da lui composta: “Maria, ti dono il mio cuore. fa’ che sia sempre tuo.

Fammi morire piuttosto che commettere un solo peccato. Gesù e Maria, siate voi sempre i miei amici”. Due anni dopo fondò con un gruppo di amici la “Compagnia dell’Immacolata”: gli iscritti si impegnavano a vivere una vita intensamente cristiana e ad aiutare i compagni a diventare migliori.

L’amore a Gesù Eucaristia ed alla Vergine Immacolata, la purezza del cuore, la santificazione delle azioni ordinarie e l’ansia di conquista di tutte le anime furono da quel momento il suo principale scopo di vita.

Un giorno mamma Margherita, che era scesa a Torino per aiutare il figlio Don Bosco, disse a quest’ultimo: “Tu hai molti giovani buoni, ma nessuno supera il bel cuore e la bell'anima di Savio Domenico. Lo vedo sempre pregare, restando in chiesa anche dopo gli altri; ogni giorno si toglie dalla ricreazione per far visita al Santissimo Sacramento.

Sta in chiesa come un angelo che dimora in Paradiso”. Furono principalmente i genitori e Don Bosco, dopo Dio, gli artefici di questo modello di santità giovanile ancora oggi ammirato in tutto il mondo dai giovani.

Nell’estate del 1856 scoppiò il colera, malattia a quel tempo incurabile.

Le famiglie ancora sane si barricarono in casa, rifiutando ogni minimo contatto con altre persone. I colpiti dal male morivano abbandonati. Don Bosco pensò di radunare i suoi cinquecento ragazzi, invitando i più coraggiosi ad uscire con lui. Quarantaquattro, tra i ragazzi più grandi, si offrirono subito volontari.

Tra di essi in prima fila spiccava proprio Domenico Savio.

Ammalatosi anch’egli, dovette fare ritorno in famiglia a Mondonio, dove il 9 marzo 1857 morì fra le braccia dei genitori, consolando la madre con queste parole: “Mamma non piangere, io vado in Paradiso”.

Con gli occhi fissi come in una dolce visione, spirò esclamando: “Che bella cosa io vedo mai!”.

Pio XI lo definì “Piccolo, anzi grande gigante dello spirito”. Dichiarato eroe delle virtù cristiane il 9 luglio 1933, il venerabile pontefice Pio XII beatificò Domenico Savio il 5 marzo 1950 e, in seguito al riconoscimento di altri due miracoli avvenuti per sua intercessione, lo canonizzò il 12 giugno 1954.

Domenico, quasi quindicenne, divenne così il più giovane santo cattolico non martire.

I suoi resti mortali, collocati in un nuovo reliquiario realizzato in occasione del 50° anniversario della canonizzazione, sono venerati nella Basilica torinese di Maria Ausiliatrice.

É patrono dei pueri cantores, nonché dei chierichetti, entrambe mansioni liturgiche che svolse attivamente.

Altrettanto nota è la sua speciale protezione nei confronti delle gestanti, tramite il segno del cosiddetto “abitino”, in ricordo del miracolo con cui il santo salvò la vita di una sua sorellina che doveva nascere.

La memoria liturgica del santo è stata fissata per la Famiglia Salesiana e per le diocesi piemontesi al 6 maggio, in quanto l’anniversario della morte cadrebbe in Quaresima.

Novena

1. O San Domenico Savio che nei fervori eucaristici estasiavi il tuo spirito alle dolcezze della reale presenza dei Signore sì da esserne rapito, ottieni anche a noi la tua fede e il tuo amore al Santissimo Sacramento, affinché possiamo adorarlo con fervore e riceverlo degnamente nella Santa Comunione. -

8. O San Domenico Savio che nell'eroico compimento d'ogni tuo dovere fosti modello di operosità instancabile santificata dalla preghiera, concedi anche a noi che nell'osservanza dei nostri doveri ci impegniamo a vivere una vita di esemplare pietà. -

Collette

O Dio, fonte di ogni bene,

che in san Domenico Savio hai donato agli adolescenti

un mirabile esempio di carità e di purezza:

concedi anche a noi di crescere come figli

nella gioia e nell'amore, fino alla piena statura di Cristo.

Egli è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo,

per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Oppure:

Signore, Dio della vita e della gioia,

tu hai donato alla Chiesa san Domenico Savio come modello di santità giovanile;

concedi ai giovani di crescere come lui nella purezza e nell'amore,

e a noi educatori di saperli condurre a Cristo impegnandoli nel servizio del tuo regno.

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Preghiera

Angelico Domenico Savio

che alla scuola di San Giovanni Bosco

imparasti a percorrere le vie della santità giovanile,

aiutaci ad imitare il tuo amore a Gesù,

la tua devozione a Maria, il tuo zelo per le anime;

e fa' che proponendo anche noi di voler morire piuttosto che peccare,

otteniamo la nostra eterna salvezza. Amen.

Oppure per i giovani:

San Domenico Savio, sono anch’io giovane come te,

e come te cerco molto di amare Gesù.

Tu sei stato formidabile nell’amicizia con i tuoi compagni,

nella fiducia verso i tuoi genitori e i tuoi educatori.

Io ti affido tutti i miei amici e tutte le persone care

con cui condivido le mie giornate.

Tu non avresti mai commesso un peccato un peccato che deturpa il cuore.

Aiutami a trovare le parole, i gesti e gli sguardi che sono giusti e veri,

per manifestare, come te, la bontà e la verità.

Fa' che mi senta sempre amato da Dio

e che sappia sempre scegliere il bene.

Ti ringrazio perché mi hai indicato la via della santità E sono certo che mi aiuterai a seguirla ogni giorno. Amen. (Autore: Fabio Arduino -

4 Santa Francesca Romana -

Roma, 1384 – 9 marzo 1440

Nacque a Roma nel 1384. Cresciuta negli agi di una nobile e ricca famiglia, coltivò nel suo animo l'ideale della vita monastica, ma non poté sottrarsi alla scelta che per lei avevano fatto i suoi genitori.

La giovanissima sposa, appena tredicenne, prese dimora con lo sposo Lorenzo de' Ponziani altrettanto ricco e nobile, nella sua casa nobiliare a Trastevere.

Con semplicità accettò i grandi doni della vita, l'amore dello sposo, i suoi titoli nobiliari, le sue ricchezze, i tre figli nati dalla loro unione, due dei quali le morirono.

Da sempre generosa con tutti, specie i bisognosi, per poter allargare il raggio della sua azione caritativa, nel 1425 fondò la congregazione delle Oblate Olivetane di Santa Maria Nuova, dette anche Oblate di Tor de' Specchi.

Tre anni dopo la morte del marito, emise ella stessa i voti nella congregazione da lei fondata, assumendo il secondo nome di Romana. Morì il 9 marzo 1440. (Avvenire)

Patronato: Motoristi

Etimologia: Francesca = libera, dall'antico tedesco

Martirologio Romano: Santa Francesca, religiosa, che, sposata in giovane età e vissuta per quarant’anni nel matrimonio, fu moglie e madre di specchiata virtù, ammirevole per pietà, umiltà e pazienza.

In tempi di difficoltà, distribuì i suoi beni ai poveri, servì i malati e, alla morte del marito, si ritirò tra le oblate che ella stessa aveva riunito a Roma sotto la regola di san Benedetto.

Il Cinquecento fu un secolo in cui nacquero e operarono figure di grande santità, che rivoluzionarono il cammino della Chiesa nei secoli successivi; ma nel Quattrocento ci fu un preludio di tale fioritura, con il sorgere specie in Italia, di sante figure di uomini e donne, che vivendo in un’epoca di grandi trasformazioni, artistiche, letterarie, filosofiche, che prese il nome di ‘Rinascimento’ e che si manifestò essenzialmente come “scoperta del mondo e dell’uomo”, seppero mettere in pratica questo sorgente umanesimo, prestando attenzione all’umanità sofferente nel corpo e assetata di istruzione e guida spirituale nell’anima.

Si ricorda alcuni di questi campioni della santità cattolica del XV sec.: San Giovanni da Capestrano († 1456) francescano; San Giacomo della Marca, († 1476) frate Minore; Sant’Angela Merici (1474-

A loro si aggiunge la luminosa figura di santa Francesca Romana (1384-

La nobile Francesca Bussa de’ Buxis de’ Leoni, nacque a Roma nel 1384, in una famiglia abitante nei pressi di

Piazza Navona e fu battezzata nella chiesa romanica di Sant’Agnese in Agone.

Ebbe un’educazione elevata per una fanciulla del suo tempo, grandicella accompagnava la madre Jacovella de’ Broffedeschi, nelle visite alle varie chiese del suo rione, ma spesso fino alla lontana chiesa di santa Maria Nova sull’antica Via Sacra, gestita dai Benedettini di Monte Oliveto, dai quali la madre era solito confessarsi e in questa chiesa, anche Francesca trovò il suo primo direttore spirituale, padre Antonello di Monte Savello, che ben presto si accorse della vocazione della fanciulla alla vita monastica, nonostante vivesse negli agi di una ricca e nobile famiglia.

chiesa di santa Maria Nova sull’antica Via Sacra, gestita dai Benedettini di Monte Oliveto, dai quali la madre era solito confessarsi e in questa chiesa, anche Francesca trovò il suo primo direttore spirituale, padre Antonello di Monte Savello, che ben presto si accorse della vocazione della fanciulla alla vita monastica, nonostante vivesse negli agi di una ricca e nobile famiglia.

Ma fu proprio questo benedettino a convincerla ad accettare la volontà del padre, Paolo Bussa de’ Buxis de’ Leoni, che secondo i costumi dell’epoca, aveva combinato per la dodicenne Francesca, un matrimonio con il nobile Lorenzo de’ Ponziani; il padre, in quel periodo conservatore del Comune di Roma, intendeva così allearsi ad un’altra famiglia nobile.

I Ponziani si erano arricchiti con il mestiere di macellai, comprando case e feudi nobilitandosi, essi risiedevano in un palazzo di Trastevere al n. 61 dell’attuale via dei Vascellari, che nel Medioevo si chiamava contrada di Sant’Andrea degli Scafi; dell’antico palazzo più volte trasformato nei secoli, rimangono le ampie cantine e al pianterreno l’ambiente quattrocentesco con il soffitto a cassettoni.

Una volta sposata, Francesca andò ad abitare nel palazzo dei Ponziani, ma l’inserimento nella nuova famiglia non fu facile, e questa difficoltà si aggiunse alla sofferenza provata per aver dovuto rinunciare alla sua vocazione religiosa; ne scaturì uno stato di anoressia che la sprofondò nella prostrazione.

Si cercò di sollevarla da questa preoccupante situazione ma invano; finché all’alba del 16 luglio 1398 le apparve in sogno sant’Alessio che le diceva: “Tu devi vivere… Il Signore vuole che tu viva per glorificare il suo nome”.

Al risveglio Francesca, accompagnata dalla cognata Vannozza, si recò alla chiesa dedicata al santo pellegrino sull’Aventino, per ringraziarlo e da allora la sua vita cambiò, accettando la sua condizione di sposa e a 16 anni ebbe il primo dei tre figli, che amò teneramente, ma purtroppo solo uno arrivò all’età adulta.

Santità vissuta in famiglia e nelle opere di carità

Con la cognata Vannozza, prese a dedicare il suo tempo libero dagli impegni familiari, a soccorrere poveri ed ammalati; erano anni drammatici per Roma, gli ecclesiastici discutevano sulla superiorità o meno del Concilio Ecumenico sul Papa; lo Scisma d’Occidente devastava l’unità della Chiesa e lo Stato Pontificio era politicamente allo sbando ed economicamente in rovina.

Roma per tre volte fu occupata e saccheggiata dal re di Napoli, Ladislao di Durazzo e a causa delle guerriglie urbane, la città era ridotta ad un borgo di miserabili.

Papi ed antipapi di quel periodo di scisma, si combattevano fra loro e spesso mancava un’autorità centrale ed autorevole, per riportare ordine e prosperità.

Francesca perciò volle dedicarsi a sollevare li misere condizioni dei suoi concittadini più bisognosi; nel 1401 essendo morta la moglie, il suocero Andreozzo Ponziani le affidò le chiavi delle dispense, dei granai e delle cantine; Francesca ne approfittò per aumentare gli aiuti ai poveri e in pochi mesi i locali furono svuotati.

Il suocero allibito decise di riprendersi le chiavi, ma ecco che essendo rimasta nei granai soltanto la pula, Francesca, Vannozza e una fedele serva, per cercare di soddisfare fino all’ultimo le richieste degli affamati, fecero la cernita e distribuirono anche il poco grano ricavato; ma pochi giorni dopo sia i granai che le botti del vino erano prodigiosamente pieni.

Andreozzo che comunque era un uomo caritatevole, che già nel 1391 aveva fondato l’Ospedale del Santissimo Salvatore, utilizzando la navata destra di una chiesa in disuso, oggi chiamata Santa Maria in Cappella, restituì le chiavi alla caritatevole nuora.

A questo punto Francesca decise di dedicarsi sistematicamente all’opera di assistenza; con il consenso del marito Lorenzo de’ Ponziani, vendette tutti i vestiti e gioielli devolvendo il ricavato ai poveri e indossò un abito di stoffa ruvida, ampio e comodo per poter camminare agevolmente per i miseri vicoli di Roma.

Era ormai conosciuta ed ammirata da tutta Trastevere, che aveva saputo del prodigio dei granai di nuovo pieni, e un gruppo di donne ne seguirono l’esempio; con esse Francesca andava a coltivare un campo nei pressi di San Paolo, da cui ricavava frutta e verdura trasportate con un asinello e che poi elargiva personalmente alla lunga fila di poveri, che ormai ogni giorno cercava di sfamare.

Alla morte del suocero Andreozzo de’ Ponziani, Francesca si prese cura dell’Ospedale del Ss. Salvatore, ma senza tralasciare le visite private e domiciliari che faceva ai poveri.

Incurante delle critiche e ironie dei nobili romani a cui apparteneva, si fece questuante per i poveri, specie quelli vergognosi e per loro chiedeva l’elemosina all’entrata delle chiese; mentre si prodigava instancabilmente in queste opere di amore concreto, tanto che il popolino la chiamava paradossalmente “la poverella di Trastevere”, Francesca riceveva dal Signore il dono di celesti illuminazioni, che lei riferiva al suo confessore Giovanni Mariotto, parroco di Santa Maria in Trastevere che le trascriveva.

Queste confidenze, pubblicate poi nel 1870, riguardavano le frequenti lotte della santa col demonio; del suo viaggio mistico nell’inferno e nel purgatorio; delle tante estasi che le capitavano; e poi dei prodigi e guarigioni che le venivano attribuite.

Le tragedie familiari

Ma questi doni straordinari che il Signore le aveva donato, furono pagati a caro prezzo, la sua vita spesa tutta per la famiglia ed i poveri di Roma, fu funestata da molte disgrazie; già quando aveva 25 anni nel 1409, suo marito Lorenzo, comandante delle truppe pontificie, durante una battaglia contro l’invasore Ladislao di Durazzo re di Napoli, contrario all’elezione di papa Alessandro V (1409-

Nel 1410 la sua casa venne saccheggiata e i loro beni espropriati, mentre il marito sebbene invalido fu costretto a fuggire, per sottrarsi alla vendetta di re Ladislao, che però prese in ostaggio il figlio Battista.

Poi a Roma ci fu l’epidemia di peste, morbo ricorrente in quei tempi, che funestava alternativamente tutta l’Europa, il suo slancio di amore verso gli ammalati, le fece commettere l’imprudenza di aprire il suo palazzo agli appestati; la pestilenza le portò così via due figli, Agnese ed Evangelista e lei stessa si contagiò, riuscendo però a salvarsi; passata l’epidemia poté ricongiungersi con il marito e l’unico figlio rimasto Battista.

È di quel periodo l’apparizione in sogno del piccolo figlio Evangelista, insieme con un Angelo misterioso, che s. Francesca da allora in poi avrebbe visto accanto a sé per tutta la vita.

Francesca Bussa, continuando ad aiutare i suoi poveri ed ammalati, senza fra l’altro trascurare la preghiera, tanto da dormire ormai solo due ore per notte, prese a dirigere spiritualmente il gruppo di amiche, che la coadiuvavano nella carità quotidiana e si riunivano ogni settimana nella chiesa di Santa Maria Nova.

E durante uno di questi incontri, Francesca le invitò ad unirsi in una confraternita consacrata alla Madonna, restando ognuna nella propria casa, impegnandosi a vivere le virtù monastiche e di donarsi ai poveri.

Il 15 agosto 1425 festa dell’Assunta, davanti all’altare della Vergine, le undici donne si costituirono in associazione con il nome di “Oblate Olivetane di Maria”, in omaggio alla chiesa dei padri Benedettini Olivetani che frequentavano, pronunziando una formula di consacrazione che le aggregava all’Ordine Benedettino.

Nel marzo del 1433 Francesca poté riunire le Oblate sotto un unico tetto a Tor de’ Specchi, composto da una camera ed un grande camerone, vicino alla chiesa parrocchiale di Sant’Andrea dei Funari; e il 21 luglio dello stesso 1433, papa Eugenio IV eresse la comunità in Congregazione, con il titolo di “Oblate della Santissima Vergine”, in seguito poi dette “Oblate di Santa Francesca Romana”, la cui unica Casa secondo la Regola, era ed è quella romana.

Religiosa lei stessa, la santa morte

Si recava ogni giorno nel monastero da lei fondato, ma continuò ad abitare nel Palazzo Ponziani, per accudire il marito malato; dopo la morte del marito, con il quale visse in armonia per 40 anni, il 21 marzo 1436 lasciò la sua casa, affidandone l’amministrazione al figlio Battista e a sua moglie Mabilia de’ Papazzurri, e si unì alle compagne a Tor de’ Specchi dove fu eletta superiora.

Trascorse gli ultimi quattro nel convento, dedicandosi soprattutto a tre compiti: formare le sue figlie secondo le illuminazioni che Dio le donava; sostenerle con l’esempio nelle opere di misericordia alle quali erano chiamate; pregare per la fine dello scisma nella Chiesa.

Prese il secondo nome di Romana e così fu sempre chiamata dal popolo e dalla storia, perché Francesca fu tra i grandi che seppero riunire in sé, la gloria e la vitalità di Roma; il popolo romano la considerò sempre una di loro nonostante la nobiltà, e familiarmente la chiamava “Franceschella” o “Ceccolella”.

Francesca Romana insegnò alle sue suore la preparazione di uno speciale unguento, che aveva usato e usava per sanare malati e feriti; unguento che viene ancora oggi preparato nello stesso recipiente adoperato da lei più di cinque secoli fa.

Ma la ‘Santa di Roma’ non morì nel suo monastero, ma nel palazzo Ponziani, perché da pochi giorni si era spostata lì per assistere il figlio Battista gravemente ammalato; dopo poco tempo il figlio guarì ma lei ormai sfinita, morì il 9 marzo 1440 nel palazzo di Trastevere.

Le sue spoglie mortali vennero esposte per tre giorni nella chiesa di Santa Maria Nova, una cronaca dell’epoca riferisce la partecipazione e la devozione di tutta la città; fu sepolta sotto l’altare maggiore della chiesa che avrebbe poi preso il suo nome.

Da subito ci fu un afflusso di fedeli, tale che la ricorrenza del giorno della sua morte, con decreto del Senato del 1494, fu considerato giorno festivo.

Fu proclamata santa il 29 maggio 1608 da papa Paolo V; e papa Urbano VIII volle nella chiesa di Santa Francesca Romana, un tempietto con quattro colonne di diaspro, con una statua in bronzo dorato che la raffigura in compagnia dell’Angelo Custode, che l’aveva assistita tutta la vita.

Santa Francesca Romana è considerata compatrona di Roma, viene invocata come protettrice dalle pestilenze e per la liberazione delle anime dal Purgatorio e dal 1951 degli automobilisti.

La sua festa liturgica è il 9 marzo. (Autore: Antonio Borrelli -

5 San Paciano di Barcellona -

5 San Paciano di Barcellona -

Martirologio Romano: A Barcellona nella Spagna settentrionale, San Paciano, vescovo, che, nel predicare la fede, affermava che il suo nome era cristiano e cattolico il suo cognome.

(Fonte: Enciclopedia dei Santi)

Giaculatoria. -

6 Santi Pietro Ch’oe Hyong e Giovanni Battista Chon Chang-

Scheda del Gruppo a cui appartengono: "Santi Martiri Coreani" (Andrea Kim Taegon, Paolo Chong Hasang e 101 Compagni) + Nei-

I laici Pietro Ch’oe Hyong (nato a Gongju nel 1814) e Giovanni Battista Chong-

Per questo motivo furono torturati e rimasero così saldi nella fede da suscitare meraviglia persino nei loro persecutori. Papa Giovanni Paolo II li ha canonizzati il 6 maggio 1984.

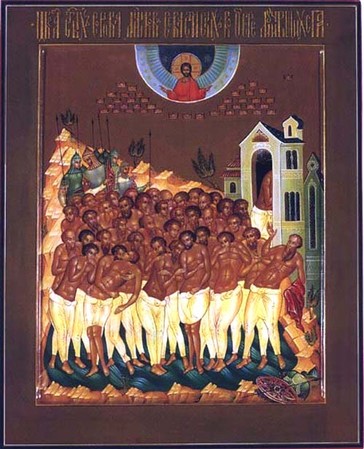

7 Santi Quaranta Martiri di Sebaste (9 marzo)

Sebaste (Armenia), † 320

Martirologio Romano: Presso Sivas nell’antica Armenia, passione dei Santi quaranta soldati di Cappadocia, che, compagni non di sangue, ma di fede e di obbedienza alla volontà del Padre celeste, al tempo dell’imperatore Licinio, dopo aver patito il carcere e crudeli torture, durante il rigidissimo inverno furono costretti a rimanere di notte nudi all’aperto su di uno stagno ghiacciato e, spezzate loro le gambe, portarono così a termine il loro martirio.

La vicenda dei Quaranta Martiri di Sebaste in Armenia, è giunta fino a noi attraverso delle fonti letterarie, che per il fatto che non siano contemporanee e soprattutto perché riferiscono sermoni e tradizioni orali, non sono prive di incertezza e oscurità, nonostante siano antiche ed abbondanti.

Si citano qui solo i nomi degli autori dei discorsi inerenti i 40 martiri, pronunciati quasi tutti in occasione della loro festa, che tutti Martirologi storici, latini e greci, pongono al 9 marzo: San Basilio Magno, San Gregorio di Nissa, San Gaudenzio di Brescia, Sant' Efrem, San Gregorio di Tours, Sozomeno.

L’unico documento contemporaneo pervenutaci, è il “Testamento” scritto dagli stessi martiri in carcere e prima del supplizio; sebbene genuino, però non dà molto contributo alla ricostruzione storica della vicenda.

Ad ogni modo raccogliendo dalle varie fonti le notizie verosimili, si può ricostruire il glorioso avvenimento; nel 320 durante la persecuzione scatenata da Licinio Valerio (250 ca.-

Fu posta loro l’alternativa di apostatare o subire la morte, secondo i decreti imperiali, ma tutti concordemente rimasero fermi nella fede cristiana; pertanto furono condannati ad essere esposti nudi al freddo invernale e morire così per assideramento.

Durante l’attesa in carcere dell’esecuzione, scrissero per mezzo di uno di loro il “Testamento”, dove chiedevano di essere sepolti tutti insieme a Sareim, un villaggio identificato con l’odierna Kyrklar in Asia Minore, il cui nome significa appunto ‘Quaranta’, pregando i cristiani di non disperdere i loro resti; inoltre stabilirono che il giovane servo Eunoico, se fosse stato risparmiato dalla morte,  potesse ritornare libero e fosse adibito alla custodia del loro sepolcro; infine dopo parole di esortazione ai fratelli cristiani, salutavano parenti ed amici, ed elencando alla fine i loro nomi.

potesse ritornare libero e fosse adibito alla custodia del loro sepolcro; infine dopo parole di esortazione ai fratelli cristiani, salutavano parenti ed amici, ed elencando alla fine i loro nomi.

La particolare minuzia nello stabilire il luogo di sepoltura, la raccomandazione di conservare il sepolcro e le reliquie, s’inquadra nel sentimento profondo dei primi cristiani, che davano un culto più o meno nascosto, alle reliquie dei martiri, fonte di coraggio, forza ed esempio per affrontare la morte, così vicina a chi professava la nuova religione cristiana.

Il martirio ebbe luogo il 9 marzo, nel cortile del ginnasio annesso alla Terme della città di Sebastia in Armenia (odierna Siwas in Turchia), sopra uno stagno gelato; sul luogo era stato preparato anche un bagno caldo per coloro che avessero voluto tornare sulla loro decisione.

Durante la lunga esecuzione, uno dei condannati Melezio, quello che aveva scritto personalmente il ‘Testamento’, non resse al supplizio e chiese di passare nel bagno caldo, ma lo sbalzo di temperatura troppo forte gli causò una morte istantanea.

Il suo posto però fu preso subito dal custode del ginnasio, colpito dalla loro fede e da una visione; si spogliò e gridando che era un cristiano, si unì agli altri riportando il numero dei martiri a 40, il suo nome è Eutico oppure Aglaio secondo le varie fonti.

Quando tutti morirono, i loro corpi furono portati fuori città e bruciati e le ceneri disperse nel vicino fiume. Nonostante questo gesto di disprezzo verso i martiri, parti di reliquie evidentemente poterono essere recuperate e venerate poi in diverse chiese, esse giunsero nei secoli successivi anche a Brescia, in Palestina, Costantinopoli, Cappadocia.

I loro nomi sono:

Aezio, Eutichio, Cirione, Teofilo, Sisinnio, Smaragdo, Candido, Aggia, Gaio, Cudione, Eraclio, Giovanni, Filottemone, Gorgonio, Cirillo, Severiano, Teodulo, Nicallo, Flavio, Xantio, Valerio, Esichio, Eunoico, Domiziano, Domno, Eliano, Leonzio detto Teoctisto, Valente, Acacio, Alessandro, Vicrazio detto Vibiano, Prisco, Sacerdote, Ecdicio, Atanasio, Lisimaco, Claudio, Ile, Melitone e il già citato Eutico o Aglaio.

Il giovane servo cristiano il cui nome Eunoico è presente nell’elenco, evidentemente non fu risparmiato. (Autore: Antonio Borrelli -

8 San Vitale di Castronuovo -

Castronovo di Sicilia, inizi del X sec. – Rapolla, 994

Martirologio Romano: Nel territorio di Rapolla in Basilicata, San Vitale da Castronuovo, monaco.

San Vitale venne al mondo a Kars-

La sua famiglia era di origine bizantina, ricca e di alto lignaggio.

Fu battezzato nell’allora chiesa madre di Maria Santissima dell’Udienza ed educato nella fede da precettori ecclesiastici di rito greco: in quell’ambiente isolano, al tempo della dominazione araba, i Cristiani usufruivano di una certa autonomia negli affari religiosi.

Maturò però in lui, non interessato agli studi, un’inclinazione spirituale che lo portò intorno al 950 a mettere da parte tutto ciò che era benessere ed a ritirarsi nel monastero dei monaci basiliani – intitolato a san Filippo – ad Agira (in provincia di Enna): qui indossò la veste religiosa.

Vi rimase cinque anni dedicandosi quotidianamente con eccellente impegno alle pie pratiche religiose e lavorative.

Dopo questo quinquennio con una delegazione di confratelli si recò pellegrino a Roma presso i luoghi sacri.

Durante il viaggio, all’altezza di Terracina (in Campania), un serpente velenoso lo morse, ma riuscì a salvarsi miracolosamente facendo un segno di croce sulla ferita.

Dopo il pellegrinaggio, sulla via di casa, scelse di non rientrare in convento, e di fermarsi come eremita in Calabria su un’altura in località di Santa Severina: questa esperienza di ascesi durò due anni.

Nei successivi dodici anni stette in un imprecisato cenobio siciliano, che seguiva la regola basiliana, a perfezionare l’esercizio delle sue virtù.

Terminata quest’altra fase del suo percorso sentì il richiamo dei territori incontaminati calabresi che si offrivano alla vita degli anacoreti.

Trovò quindi sede su un fianco del monte Lipirachi.

In queste zone conobbe l’abate del convento di Locri, come lui proteso al distacco dalla mondanità attraverso la preghiera ed il rigore (san Vitale gli ebbe a rivolgere fecondi ammaestramenti).

Andò successivamente a risiedere in un luogo solitario nella regione di Capo Spulico che dà sul mare, la quale per il suo isolamento si prestava a dare ospitalità peraltro a criminali.

Qui san Vitale riportò un clima di pace e di cordialità, ed i residenti in quelle terre a Roseto vollero erigere riconoscenti una chiesa dedicandola a san Basilio.

Di questo periodo si tramanda anche il miracolo in cui egli pregò in favore dei raccolti minacciati da un’inondazione, la quale così invece alla fine diede frutti benefici.

In quegli anni cambiò più volte luogo d’eremitaggio (monte Rapparo, Sant’Angelo d’Asprono, monte San Giuliano).

Tornò dunque, temprato nello spirito, in alcuni cenobi, anche se per poco tempo, poiché la sua vocazione lo spingeva ad ascoltare il Signore nella quiete della solitudine.

Si stabilì perciò in un antro nelle vicinanze di Armento (in Basilicata) dove divenne proverbiale la sua familiarità con gli animali; una piccola composizione popolare castronovese così recitava: «SANTU VITALI / FEDDA DI PANI / E DI LU RIESTU / NNI DUNA A LI CANI».

In diverse circostanze si rivolse, con esito positivo, a Dio chiedendogli di porre rimedio a bisogni più o meno gravi.

Gli eventi miracolosi legati alla sua vita proseguirono quando il governatore della provincia bizantina di Bari lo fece convocare, data la sua fama, per conoscerlo.

Con due religiosi che lo accompagnarono si recò da costui: lo confessò, e si adoperò pure durante quel soggiorno affinché un violentissimo temporale non arrecasse danni.

Lasciata Bari si mise all’opera per rimediare alla distruzione, attuata dai Musulmani, del monastero e della chiesa dei santi Adriano e Natalia: questo punto divenne un grande riferimento per i fedeli che nell’azione di san Vitale vedevano l’impronta della santità.

Verso la fine del secolo questo convento fu preso di mira dagli invasori islamici per essere depredato.

I confratelli di san Vitale temendo il peggio si misero in salvo fuggendo, lui rimase ad affrontarli: quando uno dei musulmani stava per ucciderlo questo fu colpito da un fulmine che gli fece cadere la scimitarra e si accasciò vittima di un’improvvisa sofferenza.

San Vitale fece sì che il suo attentatore guarisse, e che altresì, ammonendoli, gli aggressori si ritirassero da quelle terre.

Chi gli si rivolgeva con animo sincero era sempre ben accolto e raccomandato all’assistenza della grazia divina (come, per esempio, un uomo che ottenne di avere figli), ed in particolar modo chi era caduto nell’errore aveva l’occasione di emendarsi e di liberarsi dalla sua punizione (come, in un altro esempio, la mentitrice che aveva pronunciato a sproposito il nome di Dio).

San Vitale applicò appieno la norma evangelica dell’amore universale, specialmente nei confronti dei peccatori per il fatto che considerava più importante il momento del recupero che quello della penitenza in sé e per sé.

Negli ultimi anni della sua esistenza terrena diede vita a due monasteri lucani: quello di Torri (con l’aiuto del nipote, il beato Elia, di origine castronovese pure lui, e che contemporaneamente allo zio si era fatto monaco ritirandosi allora nel cenobio basiliano a pochi chilometri da Castronovo in contrada Melia) e quello di Rapolla (monasteri che furono le ultime due sue dimore).

L’abitato di Castronovo di Sant’Andrea, in provincia di Potenza, vicino ad Armento, deve a san Vitale la sua fondazione, e la sua denominazione, essendo egli memore della città natia (la specificazione “di Sant’Andrea” fu aggiunta secoli dopo).

Si spense il 9 marzo 994, dopo aver indicato il nuovo abate: la sua salma fu tumulata inizialmente nella chiesa del convento in cui morì, nel 1024 fu traslata in quella di un altro cenobio (a Guardia Perticara, il cui abate era il nipote Elia), da qui fu spostata a Torri (per proteggerla dagli assalti dei Musulmani) e poi ad Armento (per volontà del feudatario di quel territorio che la fece collocare a latere di quella di san Luca di Demenna), entrambi furono posti poi a Tricarico (in provincia di Matera) nella cattedrale.

In ultimo i resti di san Vitale ritornarono ad Armento, dove sono custoditi dentro una teca recante la scritta “SANCTI VITALIS RELIQUIAE” (in questo paese nell’anno della sua morte fu eretto un convento di monaci basiliani).

Una sua prima biografia, opera redatta da un monaco basiliano suo contemporaneo, in greco antico su pergamene andate perse, venne ritrovata nel monastero di Armento: questo testo fu, un secolo dopo la scomparsa del santo, tradotto in latino: la versione in tale lingua è l’unica rimasta.

In Sicilia la notizia che avessero un concittadino elevato all’onore degli altari giunse ai Castronovesi da Armento con notevole ritardo nel 1660/70, tuttavia non tardarono a dedicargli una chiesa (già aperta nel 1671), ad ottenere qualche reliquia e ad eleggerlo loro patrono al posto di san Giorgio (6 settembre 1704).

San Vitale è patrono di Armento (PZ) e di Castronovo di Sicilia (PA), paesi gemellati; viene festeggiato in entrambi il 9 marzo, ed in più a Castronovo ad inizio del mese di agosto. In passato l’otto marzo i Castronovesi festeggiavano pure il beato Elia nipote di san Vitale. (Autore: Danilo Caruso)

Figlio di Sergio e Crisofonica, nacque al principio del secolo X a Castronuovo in Sicilia (Val di Mazara). Iniziò la vita monastica nel monastero di San Filippo di Agira, alle falde dell’Etna, fucina di molti famosi asceti calabro-

Volendo adempiere al rituale pellegrinaggio alle tombe degli Apostoli a Roma, dopo una permanenza già di cinque anni nel monastero, ne chiese il permesso all’abate; al ritorno si fermò in Calabria e separatosi dai compagni di viaggio, cominciò una vita eremitica nelle vicinanze di Santa Severina.

Dopo due anni ritornò in Sicilia in un altro monastero vicino a quello di Agira, trascorsero dodici anni e Vitale, evidentemente sempre alla ricerca di un appagamento del suo spirito, ritornò in Calabria, peregrinando per la Regione.

Presso Cassano incontrò il monaco Antonio che seguiva una vita molto rigida in una grotta, Vitale si fermò qualche giorno dandogli saggi consigli di moderazione e poi proseguì verso Pietra Roseti al confine con la Lucania, qui dopo aver scacciato dei malfattori da una decadente casa, la trasformò in un cenacolo di monaci.

Passato poi al ‘Mercurion’ e al ‘Latinianon’ in Lucania, realtà organizzate di vita monastica locali, prese poi a girare per la Regione, fondando monasteri in vari luoghi e confortando i monaci angosciati per le ricorrenti invasioni arabe.

Insieme ad altri due santi monaci, si recò anche a Bari dove fu ricevuto dal catapano Basilio nel 979. Ritornato in Lucania si mise a restaurare il monastero dei Santi Adriano e Natalia, saccheggiato dai saraceni, ma in un secondo assalto, fu fatto prigioniero subendo molti maltrattamenti.

Liberato, si rifugiò insieme al nipote Elia divenuto anch’egli monaco, nella zona di Torri dove edificò una chiesa e poi sempre insieme ad Elia si spostò a Rapolla fondando un monastero e qui dopo aver stabilito la sua successione alla direzione del cenobio, morì in tarda età il 9 marzo 993.

Sepolto nella chiesa del monastero, dopo 30 anni per sua volontà espressa ancora in vita, fu trasferito dal nipote nel cenobio di Guardia Perticara, fondato dallo stesso nipote, accolto dal vescovo di Torri e dai fedeli.

Dopo altre traslazioni avvenute in altri monasteri e chiese, per mettere al sicuro le reliquie dalle incursioni, il corpo di San Vitale insieme a quello di San Luca di Demenna, fu trasferito nella cattedrale di Tricarico.

La "Vita" del santo scritta in greco da un autore contemporaneo, fu tradotta in latino per uso liturgico nel 1194 e dedicata a Roberto vescovo di Tricarico.

La festa religiosa è posta al 9 marzo. (Autore: Antonio Borrelli -