Santi dell' 8 Maggio - Istituto Aveta

Menu principale:

- Home

- Chi siamo

-

La Scuola

- Documenti condivisi

- Scuola dell'Infanzia

- Scuola Primaria

- Uffici Amministrativi

- Modulistica

- Il mio Santo

-

Il Santuario

-

Madonna Pellegrina

- Pellegrina Anno 1950

- Pellegrina Anno 1977

- Pellegrina Anno 1982

- Pellegrina Anno 1984

- Pellegrina Anno 1985

- Pellegrina Anno 1986

- Pellegrina Anno 1987

- Pellegrina Anno 1988

- Pellegrina Anno 1989

- Pellegrina Anno 1990

- Pellegrina Anno 1991

- Pellegrina Anno 1992

- Pellegrina Anno 1993

- Pellegrina Anno 2005

- Pellegrina Anno 2006

- Pellegrina Anno 2007

- Pellegrina Anno 2008

- Pellegrina Anno 2009

- Pellegrina Anno 2010

- Pellegrina Anno 2011

- Pellegrina Anno 2012

- Pellegrina Anno 2013

- Pellegrina Anno 2014

- Pellegrina Anno 2015

- Storia del Santuario

- Bartolo Longo

- Rivista del Santuario

- Delegati Pontifici

- Gli ex voto

-

Madonna Pellegrina

- Con Gesù

- Meditando

Santi dell' 8 Maggio

*Agazio *Amato Ronconi *Angelo *Antonio Bajewski *Arsenio *V.M. dello Sterpeto *Benedetto II *Bernardino *Bonifacio IV *Desiderato *Domenico di San Pietro e & *Elladio *Gibriano *Ida *Luigi Rabatà *M.del Rosario di Pompei *Madre della Divina Provvidenza *Maria Caterina *Martino di Saujon *Metrone *Odgero *Pietro Petroni *Raimondo da Tolosa *Ulrica Nisch *Vittore il Moro *Wirone

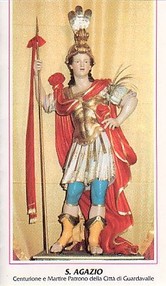

1 Sant' Agazio (Acacio) -

m. 304

Sant'Acacio (o Agazio) morì martire intorno al 304.

Centurione cappadoce dell'esercito romano di stanza in Tracia, fu accusato dal tribuno Firmo e dal Proconsole Bibiano di essere cristiano e, dopo aspre torture e tormenti, fu decapitato a Bisanzio sotto Diocleziano e Massimiano.

L'imperatore Costantino il Grande costruì una Chiesa-

Da almeno tredici secoli (dopo l'introduzione del rito bizantino nella diocesi di Squillace a seguito della soggezione della stessa al patriarcato di Costantinopoli) è Patrono della città e della diocesi di Squillace (ora arcidiocesi di Catanzaro-

Emblema: Palma

Martirologio Romano: A Bisanzio, Sant’Acacio, soldato, martire.

Sant'Agazio, centurione e martire, che nel rito latino è commemorato l'8 maggio, morì intorno al 304.

Era un centurione cappadoce dell'esercito romano di stanza in Tracia, fu accusato dal tribuno  Firmo e dal Proconsole Bibiano di essere cristiano e, dopo aspre torture e tormenti, fu decapitato a Bisanzio sotto Diocleziano e Massimiano.

Firmo e dal Proconsole Bibiano di essere cristiano e, dopo aspre torture e tormenti, fu decapitato a Bisanzio sotto Diocleziano e Massimiano.

L'imperatore Costantino il Grande costruì una Chiesa-

Da almeno tredici secoli (iconoclastìa e introduzione del rito bizantino nella Diocesi di Squillace a seguito della soggezione della stessa al Patriarcato di Costantinopoli) è Patrono della Città e della Diocesi di Squillace (ora dell'Arcidiocesi di Catanzaro-

Il corpo del Santo Martire è custodito e venerato in una monumentale Cappella della Cattedrale di Squillace, mentre un braccio venne portato dal Vescovo di Squillace, Marcello Sirleto, nel 1584 a Guardavalle, suo paese natale, dove è stato anche eletto come Patrono.

Sue Reliquie risultano anche a Cuenca ed Avila in Spagna, provenienti da Squillace.

É venerato tra i Santi Ausiliatori in diverse parti dell'Europa centro-

A Squillace si celebrano tuttora due Feste solennissime: una il 16 gennaio, detta della Traslazione o delle Ossa, che rievoca l'arrivo miracoloso al lido di Squillace delle Sante Reliquie, e l'altra il 7 maggio, giorno del Martirio del Santo a Bisanzio tramandato dai Menologi bizantini e mantenuto ininterrottamente a Squillace. In questo giorno, preceduto e seguito da un'antichissima Fiera, conviene nella Cattedrale di Squillace tutto il Clero della Diocesi che presta l'Obbedienza al Vescovo Diocesano e partecipa ai riti e alla processione solenne. (Autore: Istituto Cassiodoro -

2 Beato Amato Ronconi -

Saludecio (Rimini), sec. XIII -

Amato Ronconi nacque a Saludecio da una ricca famiglia verso il 1225. Rimasto presto orfano, trascorse la sua giovinezza con la famiglia del fratello Giacomo.

Deciso a vivere secondo il Vangelo si dedicò in un primo tempo all'accoglienza dei poveri e dei pellegrini costruendo per loro un ospizio sul Monte Orciale.

Donate poi tutte le sue sostanze ai poveri si ritirò ad una vita di rigorosissima penitenza.

Compì ben quattro pellegrinaggi alla tomba dell'apostolo Giacomo a Compostella. Morì nel 1292 all'età di sessantasei anni.

Papa Pio VI ne confermò il culto nel 1776. É ora in corso il processo di canonizzazione.

Martirologio Romano: A Saludecio, oggi in Romagna, Beato Amato Ronconi, insigne per lo spirito di ospitalità e l’assistenza ai pellegrini.

Nel secolo che vide sorgere ed affermare, il nuovo astro della spiritualità cristiana, s. Francesco d’Assisi e tutto il vasto movimento di rinnovamento nella povertà, che da lui prese il nome di Francescanesimo; nell’Italia Centrale prima e man mano nelle altre regioni, sorsero altre figure esemplari di carità, che nella sua scia, donarono la loro giovinezza ed i loro beni per il nuovo ideale, che scosse dalle radici la Chiesa del XIII secolo.

Francescanesimo; nell’Italia Centrale prima e man mano nelle altre regioni, sorsero altre figure esemplari di carità, che nella sua scia, donarono la loro giovinezza ed i loro beni per il nuovo ideale, che scosse dalle radici la Chiesa del XIII secolo.

E una di queste figure fu il beato Amato Ronconi, il quale nacque da una ricca famiglia di Saludecio (nel Medioevo S. Lauditius) nella diocesi di Rimini e oggi nella nuova omonima provincia; si ignora la data della nascita, come del resto quello della morte.

Rimasto orfano di entrambi i genitori, fu allevato dal fratello maggiore Girolamo, ma arrivato alla gioventù, subentrò per lui l’odio della cognata, perché aveva rifiutato un matrimonio che la parente gli aveva predisposto.

Allora decise di abbandonare la famiglia e giunto presso il Monte Orciale, si mise a costruire un ospizio, dedicato alla Natività di Maria Vergine, per dare un letto ai poveri ed ai pellegrini; per sostenere questa lodevole opera e le necessità economiche annesse, Amato donò di nascosto il ricavato delle sue terre e perfino il guadagno, che riceveva con il suo lavoro di garzone presso altri agricoltori.

La sua fu una vita di penitente, ogni giorno si flagellava e si nutriva di pochi legumi; ben presto venne considerato un pazzo dai suoi concittadini, ma particolarmente dalla cognata, più che mai infuriata, perché vedeva sciupare la proprietà, che poteva essere sua e del marito; quindi non esitò ad accusarlo di incesto alle Autorità.

Secondo la ‘Vita’ scritta nel 1518, dall’umanista Sebastiano Serico, il quale in mancanza di documentazioni, poté riportare soltanto le tradizioni orali, tramandate nella sua famiglia, il Signore dimostrò l’innocenza e la santità di Amato Ronconi, con vari miracoli.

Altri particolari sulla sua vita si apprendono dal suo testamento, pubblicato nel volume “Rimini nel secolo XIII”, edito nel 1862, dove si legge che: “l’onesto e religioso uomo, fratello Amato del Terz’Ordine del beato Francesco, proprietario e fondatore dell’Ospedale di S. Maria di Monte Orciale, presso il castello di Saludecio, fa solenne cessione di quell’ospedale e di tutte le sue proprietà ai Benedettini di S. Giuliano e di S. Gregorio in Conca di Rimini, chiedendo nel contempo, di venire sepolto nella cappella dello stesso ospedale”.

Il testamento porta la data del 10 gennaio 1292 ed è l’unico documento che attesta in quale secolo sia vissuto Amato Ronconi. Qualche anno dopo (1300 ca.), era già morto quindi negli ultimi anni del secolo XIII, ed era già venerato con il titolo di beato, perché in un documento datato 26 maggio 1304, il legato pontificio cardinale Francesco di S. Eusebio, confermava quella donazione, scrivendo al monaco Salvo “priore dell’ospedale del beato Amato” e concedeva un’indulgenza a chi visitasse il sepolcro del Beato.

La cappella dell’ospedale, dove secondo il suo desiderio, riposava il suo corpo, fu danneggiata da un incendio scoppiato nel maggio 1330; allora le reliquie vennero traslate nella Pieve di S. Biagio, i cui massari del Castello, vennero autorizzati dall’abate Pietro, a custodirle nella loro Pieve a titolo di deposito.

Il suo culto fu confermato da papa Pio VI con il titolo di beato, il 17 aprile 1776; a Saludecio vi è un santuario dedicato alla sua memoria; la sua festa religiosa è riportata nella recente edizione del ‘Martyrologium Romanum’ all’8 maggio. (Autore: Antonio Borrelli -

3 Beato Angelo di Massaccio (8 maggio)

m. 1458 circa

Martirologio Romano: Nel monastero di Santa Maria della Serra nelle Marche, Beato Angelo da Massaccio, sacerdote dell’Ordine dei Camaldolesi e martire, strenuo difensore dell’osservanza del giorno del Signore.

Nato nella cittadina di Cupramontana, l'antica Massaccio (Ancona), nella seconda metà del sec. XIV,  fu priore del vicino monastero camaldolese di Santa Maria della Serra.

fu priore del vicino monastero camaldolese di Santa Maria della Serra.

Del suo martirio abbiamo una testimonianza in uno scritto di san Giacomo della Marca, composto contro la setta eretica dei berlotani (una specie dei fraticelli) : «Ecco la carità della vostra chiesa.

Queste sono le opere della vostra pietate.

Christo in cruce con li suoi Santi chiama: Perdona, perdona; e voi con li Giudei chiamate: Mora, mora; uccide, uccide. Siccome facesti del beato Angelo de l'ordine dei Camaldoli, lo quale perseguitava la vostra maledetta setta, la cui morte come digno sacrifizio offerto a Dio per diffensione della immacolata fede di Christo, lo ha giustamente acceptato e demonstrato con evidenti segni di molti miracoli essere a Dio sommamente grato» (G. B. Mittarelli-

Angelo fu ucciso a colpi di scure da alcuni berlotani che di domenica tagliavano legna in un bosco nei pressi del monastero; il beato li aveva rimproverati di non rispettare il giorno festivo ed essi risposero avventandoglisi contro coi loro strumenti di lavoro. Sembra probabile che ciò sia avvenuto nel 1458.

Il culto di Angelo si affermò ben presto.

Già in documenti del 1492 e del 1494 la chiesa di Santa Maria della Serra, dove sotto l'altare maggiore riposa il corpo del santo martire, è chiamata «chiesa di Sant'Angelo».

Nel corso del Cinquecento e del Seicento il culto si sviluppò sempre più: nel 1616 il comune di Cupramontana concorreva alle spese per la costruzione di una nuova urna e dichiarava il beato patrono della città.

Gregorio XVI con decreto del 27 settembre 1842 ne confermava il culto, e lo estendeva all'Ordine camaldolese e alla diocesi di Iesi. La sua festa si celebra 1'8 maggio.

(Autore: Costanzo Somigli -

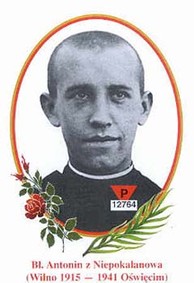

4 Beato Antonio (Antonin Jan Eugeniusz) Bajewski -

Schede dei Gruppi a cui appartiene: “Beati Sette Frati Minori Conventuali Martiri polacchi” “Beati 108 Martiri Polacchi”

Vilnius, 17 gennaio 1915 -

Martirologio Romano: Nel campo di sterminio di Auschwitz vicino a Cracovia in Polonia, Beato Antonio Bajewski, sacerdote dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali e martire, che, durante l’imperversare della guerra, crudelmente torturato in carcere per la sua fede raggiunse la gloria di Dio.

Jan Eugeniusz nacque a Vilnius, capitale lituana, il 17 gennaio 1915, unifo figlio di Jan e Aniela Wilkowska, genitori alquanto benestanti.

Il 14 marzo 1918 ricevette il battesimo nella vicina chiesa parrocchiale dello Spirito Santo. Studiò  prima nel ginnasio regio e poi in quello umanistico. Giovane molto intraprendente, parlava correntemente varie lingue. Egli stesso raccontò come vedeva il suo futoro dopo la fine di tale scuola: “Superato l’esame di maturità nel 1933, mi trovai di fronte al dilemma se diventare frate o prete diocesano. Poiché al ginnasio avevo già dei colleghi che venivano dal seminario diocesano e li visitavo spesso, optai per la seconda soluzione, anche se con il cuore ero più inclinato verso un Ordine religioso”.

prima nel ginnasio regio e poi in quello umanistico. Giovane molto intraprendente, parlava correntemente varie lingue. Egli stesso raccontò come vedeva il suo futoro dopo la fine di tale scuola: “Superato l’esame di maturità nel 1933, mi trovai di fronte al dilemma se diventare frate o prete diocesano. Poiché al ginnasio avevo già dei colleghi che venivano dal seminario diocesano e li visitavo spesso, optai per la seconda soluzione, anche se con il cuore ero più inclinato verso un Ordine religioso”.

Entrò così nel seminario maggiore di Vilnius, ma tuttavia la vocazione alla vita religiosa era così forte che dopo solo un anno di studi lasciò il seminario diocesano per accedere all’Ordine dei Frati Minori Conventuali nella Provincia polacca il 17 agosto 1934.

Già il 1° settembre vestì l’abito francescano, prendendo il nome di Antonin. Novizo a Niepokalanów, dove emise i primi voti religiosi il 2 settembre 1935, riprese poi con gli studi teologici nel seminario francescano di Cracovia. Il suo percorso formativò culminò nella professione solenne il 1° novembre 1938 e con l’ordinazione sacerdotale il 1° maggio 1939.

Prima sua destinazione fu Niepokalanów. Il guardiano del convento, padre Kolbe, lo scelse presto come secondo vicario del convento. Dai confratelli padre Antonin fu ricordato quale sacerdote premuroso, dalla fede profonda, dallo spirito di preghiera e sempre delicato nei rapporti col prossimo. A Causa della sua salute cagionevola padre Antonin trascorse il suo primo periodo a Niepokalanów nella casa di cura “Lasek”, immersa nel bosco. Qui fu sorpreso dallo scoppio della seconda guerra mondiale. Fortunatamente, quando i tedeschi il 19 settembre 1939 arrestarono e deportarono i frati del convento di Niepokalanów, coloro che dimoravano al Lasek evitarono prigionia e persecuzioni. Padre Antonin non evitò tuttavia l’arresto in un secondo momento, il 17 febbraio 1941, quando la Gestapo lo deportò insieme con il Kolbe, il Bartosik ed altri due padri e furono rinchiuso in prigione a Varsavia.

Qui Antonin incoraggiava con estrema pazienza i compagni di prigionia, invitandoli ad un comportamento corretto e cedendo loro le razioni di cibo a lui destinate. Anche in prigione persistette a portare l’abito francescano, nonostante ciò si rivelasse causa di maltrattamenti da parte delle SS. Nella notte tra il 4 e il 5 aprile 1941 fu trasferito con padre Pius ad Oswiecim e gli fu assegnato il numero 12764. All’arrivo al lager venne brutalmente percosso con la corona francescana che portava sempre al fianco.

Nel frattempo padre Antonin era stato colpito da tifo addominale, ma nonostante la malattia nel lager si dedicò al servizio dei malati fornendo loro aiuto fisico e spirituale, principalmente tramite la confessione sacramentale, ponendo seriamente a rischio la propria sopravivenza. Sopportava pazientemente le sofferenze del lager, solendo ripetere: “Sono inchiodato alla croce insieme con Cristo”.

Esausto del lavoro forzato, padre Antonin morì nel campo di concentramento l’8 maggio 1941. Incaricò il suo confessore: “Di’ ai miei confratelli di Niepokalanów che sono morto qui, fedele a Cristo e a Maria”.

All’8 maggio questo santo frate è ricordato dal martirologio: “Nel campo di sterminio di Oswiecim (Auschwitz), presso Cracovia in Polonia, ricordo del Beato Antonio Bajewski, presbitero dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali e martire, che vi fu rinchiuso durante la guerra a causa della sua fede cristiana, pervenendo infine, dopo innumerevoli tormenti, alla gloria del Signore”. (Autore: Fabio Arduino – Fonte: Enciclopedia dei Santi)

Giaculatoria -

sec. IV/V

Martirologio Romano: Presso il monte Scete in Egitto, Sant’Arsenio, che fu, secondo la tradizione, diacono della Chiesa di Roma; ritiratosi a vita solitaria al tempo dell’imperatore Teodosio, pieno di ogni virtù rese lo spirito a Dio. (Fonte: Enciclopedia dei Santi)

Giaculatoria -

6 Beata Vergine Maria dello Sterpeto (8 maggio)

Patronato: Barletta (BA), Arcidiocesi Trani-

Barletta, largamente conosciuta in ambito storico e culturale come “Città della Disfida”, è anche nota come “Civitas Mariae” per i forti legami storici con la Nazareth di Galilea -

Ancora nel Palazzo Arcivescovile Nazareno di Barletta sovrasta la dicitura fatta apporre dall’arcivescovo mons.

Niccolò Iorio (1726-

Per questo, grata, il 15 novembre 1964, in una piazza centrale della città fu innalzato un monumento in suo onore, benedetto dal card. Luigi Traglia. Per tale realizzazione si fece promotore il sacerdote don Antonio Larosa, assistente diocesano degli uomini di Azione Cattolica.

Nei secoli a Barletta la devozione verso la Gran Madre di Dio si è identificata con l’icona bizantineggiante della Madonna dello Sterpeto, tempera su tavola di centimetri 95 x 65, datata al sec. XI, raffigurante la Vergine Maria che trattiene a destra tra le sue braccia il figlio Gesù. Cito a proposito un passo del sacerdote mons. Sabino M. Cassatella: “La Madonna ci è cara, è cara a tutta Barletta, come è cara a ciascun figlio di Barletta. Quali entusiasmi di fede suscita in noi la Madonna dello Sterpeto! Volete voi entusiasmare i barlettani alle cose della fede? Nominate la Madonna dello Sterpeto, mostratene loro una devota immagine” .

Quali le origini di questa Immagine Sacra e del suo luogo di culto? A partire dal VII secolo, i monaci Basiliani cominciarono a sbarcare sulle coste dell’Italia meridionale, esuli dalla persecuzione partita da parte dell’imperatore di Costantinopoli, Leone III, detto l’Iconoclasta, portando con sé molte icone sacre, salvandole dalla distruzione. Alcuni di essi giunsero anche a Barletta ed è tradizione che portarono con sé la nostra venerata icona della Madonna. Fondarono così una piccola chiesa dedicata al culto della Gran Madre di Dio, con annesso cenobio a 3 km dal centro abitato di Barletta, sulla Statale per Trani, in una zona rurale “Stirpibus refertus”, così chiamata per la grande presenza di rovi: di qui il titolo mariano “de Stirpeto”.

Risale al 16 gennaio 1215 un primo documento in nostro possesso. E’ un atto pontificio di Papa Innocenzo III indirizzato all’arcivescovo di Trani, Bartolomeo, con il quale veniva confermato il possesso acquisito dallo stesso Arcivescovo sul casale dello Sterpeto. Dal documento pontificio si ricava che tale casale era già esistente al tempo di papa Celestino III (1191-

Per la custodia della chiesa dello Sterpeto, ai Basiliani si susseguirono i monaci Benedettini di Monte Sacro. Questa presenza ci viene confermata da una pergamena del 1236 che menziona un certo “Theodorus Abbas Ecclesie S. Marie de Stiperto”. Intorno al 1258 si avvicendarono i Benedettini Cistercensi di Arabona, che vi rimasero fino al 1374. Per oltre un secolo e mezzo la chiesa, che andò sempre più perdendo il suo prestigio, continuò ad essere officiata dal Clero secolare fino al 1550. Dopo la distruzione del borgo Sterpeto, perpetrata nel 1528 da Renzo de Ceri, nella seconda metà del ‘500, con la gestione dei Frati Minori conventuali seguì una rinascita.

Nel 1626 vi successero i monaci Benedettini dell’abbazia di Montecassino e nel 1670 risultano i Canonici di Santa Maria Maggiore di Barletta. Si suppone che a causa dei frequenti saccheggi di quella zona isolata dal resto della città, il luogo di culto in questione ritornò in stato di abbandono e anche dell’Immagine della Madonna dello Sterpeto non se ne parlò più, fino a quando, stando ad una tradizione orale, ci fu il ritrovamento tra gli sterpi della sacra Icona da parte di una sordomuta che ottenne miracolosamente la guarigione grazie all’intervento materno di Maria Santissima. Siamo alla fine del XVII secolo. Da quel momento quel luogo sacro divenne meta di continui pellegrinaggi che affluivano anche dai paesi limitrofi.

Quando nel 1731 un violento terremoto, a più riprese, causò distruzione, angoscia e paura nella città di Barletta e dintorni, i fedeli ricorsero con filiale fiducia al Santuario rurale dello Sterpeto ai piedi di Maria Santissima, trasportando processionalmente la venerata Icona dal Santuario in Santa Maria Maggiore. Infatti, le loro preghiere furono esaudite e questo terribile flagello cessò. Il 31 maggio 1732 il Comune, con il concorso dei cittadini e del clero, deliberò di affidarsi alla Madonna dello Sterpeto, eleggendola “prima e principale Protettrice di Barletta”. In seguito a quell’avvenimento prodigioso: “la venerata Immagine dello Sterpeto per parecchi anni restò esposta nella Chiesa di Santa Maria Maggiore” .

maggio 1732 il Comune, con il concorso dei cittadini e del clero, deliberò di affidarsi alla Madonna dello Sterpeto, eleggendola “prima e principale Protettrice di Barletta”. In seguito a quell’avvenimento prodigioso: “la venerata Immagine dello Sterpeto per parecchi anni restò esposta nella Chiesa di Santa Maria Maggiore” .

In cima alla pala marmorea dell’altare maggiore (sec. XVIII) del Santuario, quasi a sentire il perpetuo patrocinio di Maria, furono scritte queste parole tratte dalla Sacra Scrittura: “Protegam civitatem istam” (Is 37,35) “et ero vobis in praesidium” (1 Cr 19,12).

Da quel momento, si instaura l’annuale tradizione, tuttora presente, di trasferire processionalmente dalla campagna in città la miracolosa immagine della Madonna dello Sterpeto, che sosta per tutto il mese di maggio in Cattedrale per ricevere gli omaggi e le preghiere dei fedeli che, senza sosta e in modo straordinario, ogni giorno si avvicendano dalle prime ore del mattino fino a tarda sera.

Nel corso dei secoli, in circostanze di grandi calamità, la sacra Immagine Mariana è sempre rimasta esposta in Cattedrale per la venerazione dei fedeli che invocavano forza, rifugio e conforto. Si pensi al tragico periodo delle due Grandi Guerre della prima metà del XX secolo.

Dal 1933 (giungono però in forma stabile nel 1935) furono custodi del Santuario i monaci Benedettini Cistercensi di Casamari. Alla loro partenza, nel 1950 si alternarono ancora una volta i canonici di Santa Maria fino al 1951, quando subentrarono definitivamente gli Oblati di San Giuseppe di Asti, che hanno dato vita e slancio a quel luogo di culto che il 4 settembre 1977 vide la dedicazione del nuovo Santuario, costruito accanto a quello antico.

Nel 1949 il vicario generale dell’Arcidiocesi Nazarena di Barletta, il servo di Dio mons. Angelo Raffaele Dimiccoli (grande devoto di Maria Santissima), unitamente al Capitolo Mariano della Cattedrale, caldeggiò il restauro dell’Icona, stravolta nelle sue linee originarie per la sovrapposizione di ridipinture, di vernici e del fumo delle candele delle lampade. La restaurata Immagine fu solennemente incoronata nel 1961 dal card. Alfredo Ottaviani. Un secondo restauro fu affettuato nel 1978 dalla Soprintendenza delle Belle Arti di Bari.

La tradizione ha dato un significato teologico al titolo mariano dello “Sterpeto”, collegandolo all’incontro misterioso di Mosè con Dio attraverso il fuoco che brucia senza consumare il roveto (Es 3,1-

“Quale roveto ardente -

La Madonna dello Sterpeto, Patrona con san Ruggero vescovo della città di Barletta e dell’Arcidiocesi di Trani-

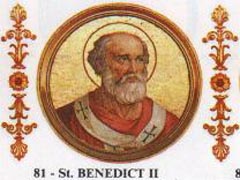

7 San Benedetto II -

m. 685 (Papa dal 26/06/684 al 8/05/685)

Romano, durante il suo pontificato l'imperatore rinunciò al privilegio di confermare l'elezione del pontefice.

Martirologio Romano: Sempre a Roma, San Benedetto II, Papa, che fu amante della povertà, umile e mansueto e rifulse per la pazienza e per le elemosine.

È un prete di famiglia romana, conosciuto come profondo studioso della Sacra Scrittura e cultore del canto sacro. Viene eletto al soglio pontificio succedendo a Leone II, greco di origine ma nato in Sicilia, che ha governato la Chiesa per soli undici mesi. L’elezione di Benedetto, fatta secondo l’uso del tempo dai tre corpi elettori (clero, esercito e popolo romano), deve poi ottenere la conferma da parte dell’imperatore di Costantinopoli, che è sovrano di Roma e di una parte d’Italia.

Ricevuto l’assenso, l’eletto viene consacrato dai tre vescovi suburbani di Porto, Ostia e Velletri. E la pratica per la ratifica dell’elezione, data la lentezza delle comunicazioni del tempo, dura sempre molto a lungo: può persino accadere che il riconoscimento imperiale arrivi quando il nuovo Pontefice è già morto.

Benedetto II aspetta dal luglio 683 fino al giugno 684, governando tuttavia la Chiesa da subito. Ma questa usanza ormai è avviata al declino. L’imperatore d’Oriente, Costantino IV detto Pogonato (“barbuto”), manda la conferma, decidendo però che d’ora in poi non si ricorrerà più a Costantinopoli: l’assenso imperiale sarà comunicato semplicemente dal governatore dell’Italia bizantina, l’esarca che risiede a Ravenna.

Il breve pontificato di Benedetto II è importante anche perché vede migliorare i rapporti tra  Papato e Costantinopoli: l’impero d’Oriente, rudemente minacciato dall’espansionismo arabo, comincia a riaccostarsi alla Sede romana (almeno momentaneamente) e a riconoscerne meglio l’autorità.

Papato e Costantinopoli: l’impero d’Oriente, rudemente minacciato dall’espansionismo arabo, comincia a riaccostarsi alla Sede romana (almeno momentaneamente) e a riconoscerne meglio l’autorità.

Anzi, Costantino IV manda al neo-

Durante questo breve pontificato viene attuata un’importante riforma nella struttura ecclesiastica dell’Urbe. Le “diaconìe” cittadine, ossia le sette circoscrizioni ecclesiastiche romane, stabilite già nel III secolo, diventano per un certo periodo una struttura organizzata secondo il modello dei ministeri, per assicurare in modo permanente l’assistenza ai poveri e ai più deboli.

E prendono infatti il nome di monasteria diaconiae, ricevendo dal Papa le forti donazioni necessarie alla loro attività.

Durante questo pontificato si inizia a Roma anche la costruzione di nuove chiese: Benedetto II si impegna in particolare per i necessari restauri nella basilica di San Pietro, che era stata fatta costruire dall’imperatore Costantino sul colle Vaticano. E in essa il Pontefice verrà sepolto, dopo aver governato la Chiesa per meno di due anni, morendo l’8 maggio 685. Ma il Martirologio romano ne fa memoria il giorno 7. (Autore: Domenico Agasso -

8 Beato Bernardino de’ Bustis -

Milano, XV sec. -

Bernardino de’ Bustis, insigne teologo e predicatore francescano, nacque a Milano verso la metà del sec. XV, dalla nobile famiglia de’ Bustis o de’ Busti.

Cominciò a studiare nella sua città con la guida del padre, passò poi a Pavia dove si laureò in Diritto;  nel 1475-

nel 1475-

Già da laico dimostrò ottime qualità morali, che accrebbero nello stato di religioso, con la grande devozione che portava alla Vergine Immacolata. Insigne teologo e predicatore francescano, fervido assertore della dottrina e del culto del Ss. Nome di Gesù, dell’Immacolata e di San Giuseppe, fu anche un fecondo scrittore di numerose opere dogmatiche, morali e ascetico-

Tra le tante opere teologiche spicca particolarmente il “Mariale” nel quale Bernardino de’ Bustis presenta e difende con energia, il privilegio dell’Immacolata Concezione di Maria, esponendo la benefica attività di Maria, Mediatrice nell’opera della redenzione come Corredentrice, e dispensatrice di grazie, nell’opera attuale di santificazione.

Inoltre fu l’autore del “Defensorium” dove si rivela il moralista e il difensore dei ‘Monti di Pietà’, una fra le più ardite opere sociali del tempo. Il Signore lo colmò di doni carismatici speciali, la santità della sua vita apparve chiaramente nel suo zelo e nell’efficienza dell’opera di apostolato.

Morì a S. Maria di Melegnano presso Milano, l’8 maggio 1513. Il suo cognome ha portato qualche studioso ad affermare che fosse nato a Busto Arsizio, dove comunque si è instaurato un culto locale, a volte confuso con San Bernardino da Siena. Una sua immagine di fantasia è contenuta nell’Albero dei Beati Francescani Milanesi, inciso verso il 1635. (Autore: Antonio Borrelli – Fonte: Enciclopedia dei Santi)

9 San Bonifacio IV -

m. 615 (Papa dal 25/08/608 al 8/05/615)

Originario della regione dei Marsi, fu eletto dopo nove mesi di sede vacante. Ottenne dall'imperatore il Pantheon, che consacrò alla Vergine e a tutti i suoi santi martiri.

Martirologio Romano: A Roma presso San Pietro, San Bonifacio IV, Papa, che trasformò in chiesa il tempio del Pantheon ottenuto dall’imperatore Foca e lo dedicò a Dio in onore della Beata Maria e di tutti i martiri; fu pieno di meriti anche a riguardo della vita monastica.

C'è questo Pontefice all’origine della festa di Ognissanti, che celebriamo il 1° novembre. Aveva ricevuto in dono da Foca, imperatore d’Oriente, un gioiello dell’architettura romana, fatto costruire 600 anni prima da Marco Vipsanio Agrippa, genero di Augusto e capo della flotta imperiale: il tempio della dea Cibele, più noto come Pantheon (tempio di tutti gli dèi, secondo un’interpretazione corrente).

Bonifacio lo rimise in ordine salvandolo dalla rovina (Roma, all’epoca, era una distesa di ruderi), ne fece un tempio cristiano e il 1° novembre di un anno imprecisato lo dedicò solennemente alla Madonna e a tutti i santi martiri, che da allora vennero festeggiati annualmente alla stessa data; prima nella sola Roma, poi via via in tutta la Chiesa, onorando con essi i santi non martiri e anche quelli non canonizzati, «il cui nome è noto a Dio».

Madonna e a tutti i santi martiri, che da allora vennero festeggiati annualmente alla stessa data; prima nella sola Roma, poi via via in tutta la Chiesa, onorando con essi i santi non martiri e anche quelli non canonizzati, «il cui nome è noto a Dio».

Bonifacio IV, abruzzese di origine, figlio di un medico, si è fatto monaco benedettino, e dall’anno 590 al 604 è stato uno dei più vicini collaboratori di papa Gregorio Magno: una sorta di “ministro del Tesoro”, al tempo in cui quel grande Pontefice doveva soccorrere Roma, una città affamata per le inondazioni o le siccità (disastrose per i raccolti), decimata dalle continue epidemie.

È stato chiamato a guidare la Chiesa in modo inaspettato e in una situazione difficile: il suo predecessore Bonifacio III è morto dopo soli nove mesi di pontificato, e la Sede è rimasta vacante per altri dieci mesi. Salito poi in cattedra a fine agosto del 608, si trova a fronteggiare le emergenze che ha già conosciuto ai tempi di Gregorio Magno. Dall’Inghilterra poi, come Gregorio, riceve notizie di gravi dissensi tra cristiani sulla data della Pasqua e sulla liturgia. Poi ci sono contrasti tra i monaci e i vescovi. Nell’anno 610 viene a parlargli di questi problemi il vescovo di Londra, Mellito. Lui lo invita a partecipare al concilio che vi si tiene in quell’anno, e gli consegna poi i documenti conciliari che lo aiuteranno ad affrontare i problemi sorti tra episcòpi e monasteri.

L’Italia è ora un condominio spartito tra Longobardi e Impero d’Oriente, al quale appartiene anche Roma. Ma i sovrani abbandonano praticamente a sé stessi i sudditi italiani (gli Italiotes, come li chiamano) perché l’Impero passa di crisi in crisi. L’imperatore Foca ha ucciso il suo predecessore Maurizio, e sarà ucciso dal successore Eraclio. E poi l’impero viene attaccato in Dalmazia dagli Àvari e dagli Slavi, che lo costringono a “comprare” la pace. Ma il pericolo mortale arriva dalla Persia, quando l’esercito del re Cosroe sferra un attacco generale, occupando Siria e Libano, dilagando in Palestina e impadronendosi anche di Gerusalemme.

Nel saccheggio della Città Santa, viene portata via anche la reliquia della Santa Croce. Tutti i giorni arriva una cattiva notizia per Bonifacio IV, il Papa che continua a vivere tra preghiera e penitenza come un monaco, e che muore nel momento di maggior pericolo per la cristianità orientale. Sarà poi canonizzato, otto secoli dopo, da un successore col suo stesso nome: Bonifacio VIII. (Autore: Franco Prevato -

10 San Desiderato di Bourges -

m. 550

Martirologio Romano: A Bourges nella regione dell’Aquitania, in Francia, San Desiderato, vescovo, che fu dapprima guardasigilli del re e dotò questa Chiesa di reliquie dei martiri.

Nacque presso Soissons ed ebbe un fratello, Deodato, martire. Dopo un certo tempo passato a corte come custode del sigillo reale, sotto i re Clotario e Childeberto, nel 544, succedendo a sant'Arcadio, divenne il ventitreesimo vescovo di Bourges.

Nel 549 fu presente al quinto concilio di Orléans e al secondo dell'Alvernia, dove furono condannati gli errori di Nestorio e di Eutiche e stabiliti alcuni regolamenti sulla disciplina ecclesiastica.

Fondò la basilica di San Sinforiano, che prese il nome di Sant'Ursino, quando il suo successore, Probiano, vi portò le reliquie del primo vescovo di Bourges.

Morì, si crede, l'8 maggio 550 e fu deposto nella chiesa di Sant'Ursino. È festeggiato il 12 maggio nel Proprio di Bourges, il 13 in quello di Moulins. (Autore: Gilbert Bataille – Fonte: Enciclopedia dei Santi)

Giaculatoria -

11 Beati Domenico di San Pietro e Pietro de Alos -

Esempio di vita dedita tutta al Signore, i Beati Domenico di San Pietro e Pietro de Alos, mercedari redentori, vennero inviati in Africa per redimere, liberarono 187 schiavi dal duro giogo dei mori.

Pieni di virtù e con una santa morte andarono in paradiso.

L’Ordine li festeggia l’8 maggio.

(Fonte: Enciclopedia dei Santi)

Giaculatoria -

12 Sant' Elladio di Auxerre -

m. 388 circa

Martirologio Romano: Ad Auxerre nella gallia lugdunense, in Francia, Sant’Elladio, vescovo.

(Fonte: Enciclopedia dei Santi)

Giaculatoria -

m. 515 circa

Martirologio Romano: Nel territorio di Châlons in Francia, San Gibriano, sacerdote, che, venuto dall’Irlanda, fu pellegrino per Cristo in Francia. (Fonte: Enciclopedia dei Santi)

Giaculatoria -

14 Sant' Ida (Ita) -

m. Nivelles (Francia), 8 maggio 652

Sposa di Pipino di Landen, madre di Gertrude di Nivelles e di Begge, costruì nel 640 il monastero di Nivelles, per consiglio di Sant’ Amando. ponendovi la propria figlia Gertrude come badessa. Morì dodici anni più tardi (l'8 magg. 652) e fu sepolta nella chiesa di S. Pietro.

La sua festa si celebra l'8 maggio.

Etimologia: Ida = battaglia, guerriera, dall'anglosassone

Il nome “Ida” compare già nella mitologia greca, ove designa un monte dell’isola di Creta nel quale secondo il mito, Gea, la dea terra, avrebbe nascosto il piccolo Giove, per sottrarlo al padre Saturno, il tempo, vorace  divoratore di ogni cosa ed addirittura dei propri figli.

divoratore di ogni cosa ed addirittura dei propri figli.

In realtà alla santa venerata oggi fu conferito il nome germanico “Itta”, che solamente in un secondo momento fu assimilato ad “Ida”. Itta apparteneva al popolo dei Franchi, che a quel tempo era ancora un popolo di rudi guerrieri. Figlia del conte di Aquitania, ancora alquanto giovane sposò il beato Pipino di Landen, maestro di palazzo del re Dagoberto II d’Austrasia e dunque uno dei maggiori dignitari del regno. Dopo il primogenito Grimoldo, che successe al padre Pipino, nacquero due figlie Begga e Gertrude, che furono rispettivamente badesse di Andenne-

La cura della famiglia non distolsero però Itta dalle sue devozioni religiose e dai suoi impegni spirituali. Cresciuti i figli, Itta e Pipino, anziché investire le loro ricchezze in beni da trasmettere agli eredi, preferirono dedicarsi alla fondazione di un grande monastero benedettino investendo così le loro risorse. Vide così la luce il monastero femminile di Nivelles nel Brabante, cioè nell’attuale Belgio, tra Bruxelles e Charleroi.

Tra le prime ad entrarvi per vivere secondo la Regola di San Benedetto vi fu Gertrude, loro giovanissima figlia, che dichiarò dinnanzi alla corte franca di scegliere la vita religiosa e di preferire l’obbedienza al Creatore piuttosto che l’autorità regia. Pare infatti che il re Dagoberto stesse ipotizzando un matrimonio con lei.

Entrata nel monastero, ne venne eletta badessa all’età di appena vent’anni per le sue eccezionali qualità. Alla morte di Pipino, anche sua madre Itta si congedò dalla vita del mondo e si ritirò come semplice monaca nel monastero di Nivelles.

Deposte le vesti di fondatrice, Itta divenne esempio vivente di come la santità si possa trasmettere non solo con il sangue, da genitori a figli, ma anche nel verso contrario a quello naturale, dai figli ai genitori. Così a Nivelles, in una clima di profonda spiritualità, si invertirono i normali rapporti tra genitori e figli.

La madre, anziana e sapiente, si trovò a doversi sottomettere umilmente e silenziosamente alla figlia e la giovane fanciulla, investita di una autorità trascendente dalla sua giovane età, divenne guida saggia e discreta di colei che l’aveva generata nella carne. Questo incredibile cammino le portò a santificarsi entrambe vicendevolmente.

Quando Ida morì, l’8 maggio 652, il monastero di Nivelles perse non solo la sua fondatrice, ma soprattutto la più modesta tra le sue religiose e la badessa Gertrude perse, oltre che la propria madre, la più obbediente delle sue figlie spirituali. (Autore: Fabio Arduino – Fonte: Enciclopedia dei Santi)

15 Beato Luigi Rabatà -

Erice, Trapani, 1443 circa -

Della sua vita non si hanno molte notizie. Di certo si sa che Luigi Rabatà era nato ad Erice, nel Trapanese, probabilmente nel 1443 e che entrò presto nel Carmelo di Trapani, dedicato all'Annunziata.

Fu poi priore del convento carmelitano riformato di Randazzo (nel Catanese), dove morì nel 1490. Secondo la tradizione la sua morte fu causata da una ferita alla testa procuratagli da una freccia scagliata da un prepotente signorotto locale, tal Antonio Cataluccio, di cui padre Luigi aveva condannato fermamente e ripetutamente i costumi.

scagliata da un prepotente signorotto locale, tal Antonio Cataluccio, di cui padre Luigi aveva condannato fermamente e ripetutamente i costumi.

Padre Luigi agonizzò per diversi mesi, ma nonostante ciò perdonò il suo feritore. Il suo corpo fu dapprima sepolto nel convento della cittadina siciliana e fu poi traslato " nel 1913 " sotto l'altare dell'Assunzione nella basilica di Santa Maria. È beato dal 1841. (Avvenire)

Martirologio Romano: A Randazzo in Sicilia, Beato Luigi Rabatà, sacerdote dell’Ordine dei Carmelitani, fedelissimo nell’obbedienza alla regola e fulgido esempio di carità verso i nemici.

Luigi Rabatà nacque a Monte San Giuliano, l’odierna Erice, intorno all’anno 1443. Sentì la vocazione religiosa quando era ancora giovane e vestì l’abito carmelitano nel convento dell’Annunziata di Trapani.

Si distinse per la grande umiltà e l’attenzione verso il prossimo e il poco tempo che aveva libero dallo studio lo spendeva per aiutare i poveri della città. Era un uomo di grande preghiera che accompagnava alle penitenze. Aveva una grande predisposizione per lo studio e, dopo essere stato ordinato sacerdote, fu destinato al convento riformato di S. Michele di Randazzo (Catania). Vi rimase per il resto della vita.

Fu eletto priore contro il suo volere. Non trascurò nulla per i bene del convento e dell’Ordine e la sua parola, unita alla vita esemplare, fecero breccia nel cuore dei fedeli.

Numerosi accorrevano al convento dove padre Luigi era, a volte, protagonista di prodigi. Era amato da tutti e nelle prediche il beato non ebbe timore di condannare i costumi di un signorotto locale.

Il prepotente, attraverso la mano del fratello, si vendicò ordinandone l’uccisione. Il Beato Luigi fu ferito alla testa e, tra le lacrime di chi lo soccorse, perdonò il suo assassino. Dopo alcuni mesi di sofferenze, spirò l'8 maggio 1490.

Fu sepolto sotto l’altare maggiore della chiesa e il suo sepolcro divenne meta di ammalati, specialmente di ossessi, che beneficiarono della sua intercessione. I processi canonici furono celebrati nel 1533 e nel 1573.

Il 10 Dicembre 1841 Papa Gregorio XVI ne approvò ufficialmente il culto. L’anno successivo furono approvati ufficio e orazione. Il 13 agosto 1913 le reliquie furono traslate, in forma solenne, nella Basilica di Santa Maria e posti in un’urna, sotto l’Altare dell'Assunzione.

Nel suo paese natale dal 1617 è venerata la reliquia dell’osso di una gamba, a Trapani dal 1640 è venerata una parte del suo capo. Il Beato Luigi è rappresentato con la palma del martirio e la freccia che lo colpì alla testa. Non fece mai il nome del suo assassino, né il motivo dell’aggressione. È venerato come confessore e non come martire.

Preghiera

O Dio, che hai ornato il beato Luigi

di singolare amore e pazienza nel sopportare le ingiurie,

concedi a noi di meritare le gioie eterne esercitando la carità,

anche verso i nemici, a imitazione di colui che oggi festeggiamo.

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,

e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo,

per tutti i secoli dei secoli. Amen. (Autore: Daniele Bolognini – Fonte: Enciclopedia dei Santi)

Giaculatoria -

16 Madonna del Rosario di Pompei (8 maggio e 7 ottobre)

La Madonna del Rosario ha un culto molto antico, risale all’epoca dell’istituzione dei domenicani (XIII secolo), i quali ne furono i maggiori propagatori.

La devozione della recita del rosario, chiamato anche salterio, ebbe larga diffusione per la facilità con cui si poteva pregare; fu chiamato il vangelo dei poveri, che in massima parte non sapevano leggere, perché faceva in modo di poter pregare e nello stesso tempo meditare i misteri cristiani senza la necessità di leggere su un testo.

I misteri contemplati nella recita del rosario sono quindici, cinque gaudiosi, cinque dolorosi, cinque gloriosi.

A questi nel 2002 Papa Giovanni Paolo II ha aggiunto i cinque misteri della Luce, che fanno meditare su alcuni momenti particolarmente significativi della vita pubblica di Gesù Cristo.

Alla protezione della Vergine del S. Rosario, fu attribuita la vittoria della flotta cristiana sui turchi musulmani, avvenuta a Lepanto nel 1571.

A seguito di ciò il papa S. Pio V (1504-

Il culto per il S. Rosario ebbe un’ulteriore diffusione dopo le apparizioni di Lourdes del 1858, dove la Vergine raccomandò la pratica di questa devozione.

La Madonna del Rosario, ebbe nei secoli una vasta gamma di raffigurazioni artistiche, quadri, affreschi, statue, di solito seduta in trono con il Bambino in braccio, in atto di mostrare o dare la  corona del rosario; la più conosciuta è quella in cui la corona viene data a S. Caterina da Siena e a S. Domenico di Guzman, inginocchiati ai lati del trono.

corona del rosario; la più conosciuta è quella in cui la corona viene data a S. Caterina da Siena e a S. Domenico di Guzman, inginocchiati ai lati del trono.

Ed è uno di questi quadri che ha dato vita alla devozione tutta mariana di Pompei; a questo punto bisogna parlare dell’iniziatore di questo culto, il beato Bartolo Longo.

L’avvocato Bartolo Longo nacque a Latiano (Brindisi) il 10 febbraio 1841, di temperamento esuberante, da giovane si dedicò al ballo, alla scherma e alla musica; intraprese gli studi superiori in forma privata a Lecce; dopo l’Unità d’Italia, nel 1863, si iscrisse alla Facoltà di Giurisprudenza nell’Università di Napoli.

Fu conquistato dallo spirito anticlericale che in quegli anni dominava nell’Ateneo napoletano, al punto da partecipare a manifestazioni contro il clero e il papa.

Dubbioso sulla religione, si lasciò attrarre dallo spiritismo, allora molto praticato a Napoli, fino a diventarne un celebrante dei riti.

In seguito, ebbe contatti con il dotto domenicano padre Radente, che con i suoi consigli e la sua dottrina, lo ricondusse alla fede cattolica e alle pratiche religiose.

Intanto il 12 dicembre 1864 si era laureato in Diritto, ritornò al paese natío e prese a dedicarsi ad una vita piena di carità e opere assistenziali; rinunziò al matrimonio, ricordando le parole del venerabile Emanuele Ribera redentorista: “Il Signore vuole da te grandi cose, sei destinato a compiere un’alta missione”.

Superati gli indugi, abbandonò la professione di avvocato, facendo voto di castità e ritornò a Napoli per dedicarsi in un campo più vasto alle opere di beneficenza; qui incontrò il beato padre Ludovico da Casoria e Santa Caterina Volpicelli, due figure eminenti della santità cattolica dell’ 800 napoletano, i quali lo consigliarono e indirizzarono ad una santa amicizia con la contessa Marianna De Fusco.

Da qui, il beato Bartolo Longo ebbe una svolta decisiva per la sua vita; divenne compagno inseparabile nelle opere caritatevoli, della contessa che era vedova, inoltre divenne istitutore dei suoi figli e amministratore dei beni.

La loro convivenza diede adito a parecchi pettegolezzi, pur avendo il beneplacito dell’Arcivescovo di Napoli, Cardinale Sanfelice; alla fine decisero di sposarsi nell’aprile 1885, con il proposito però di vivere come buoni amici, in amore fraterno, come avevano fatto fino allora.

La Contessa De Fusco era proprietaria di terreni ed abitazioni nel territorio di Pompei e Bartolo Longo come amministratore si recava spesso nella Valle; vedendo l’ignoranza religiosa in cui vivevano i contadini sparsi nelle campagne, prese ad insegnare loro il catechismo, a pregare e specialmente a recitare il Rosario.

Una pia suora Maria Concetta de Litala, gli donò una vecchia tela raffigurante la Madonna del Rosario, molto rovinata; restauratala alla meglio, Bartolo Longo decise di portarla nella Valle di Pompei e lui stesso racconta, che nel tratto finale, poggiò il quadro per trasportarlo, su un carro, che faceva la spola dalla periferia della città alla campagna, trasportando letame, che allora veniva usato come concime nei campi.

Il 13 febbraio 1876, il quadro venne esposto nella piccola chiesetta parrocchiale, da quel giorno la Madonna elargì con abbondanza grazie e miracoli; la folla di pellegrini e devoti aumentò a tal punto che si rendeva necessario costruire una chiesa più grande.

Bartolo Longo su consiglio anche del vescovo di Nola, Formisano che era l’Ordinario del luogo, iniziò il 9 maggio 1876 la costruzione del tempio che terminò nel 1887.

Il quadro della Madonna, dopo essere stato opportunamente restaurato, venne sistemato su un trono splendido; l’immagine poi verrà anche incoronata con un diadema d’oro, ornato da più di 700 pietre preziose, benedetto da papa Leone XIII.

La costruzione venne finanziata da innumerevoli offerte di denaro, proveniente dalle tante Associazioni del Rosario, sparse in tutta Italia, in breve divenne centro di grande spiritualità come lo è tuttora, fu elevata al grado di Santuario, centro del sacramento della confessione di milioni di fedeli, che si accostano alla Santa Comunione tutto l’anno.

Il beato Bartolo Longo istituì per le opere sociali, un orfanotrofio femminile, affidandone la cura alle suore Domenicane Figlie del Rosario di Pompei, da lui fondate; ancora fondò l’Istituto dei Figli dei Carcerati in controtendenza alle teorie di Lombroso, secondo cui i figli dei criminali sono per istinto destinati a delinquere; chiamò a dirigerli i Fratelli delle Scuole Cristiane.

Fondò nel 1884 il periodico “Il Rosario e la Nuova Pompei” che ancora oggi si stampa in centinaia di migliaia di copie, diffuse in tutto il mondo; la stampa era affidata alla tipografia da lui fondata per dare un' avvenire ai suoi orfanelli; altre opere annesse sono asili, scuole, ospizi per anziani, ospedale, laboratori, casa del pellegrino.

Il Santuario fu ampliato nel 1933-

Il fondatore, morì il 5 ottobre del 1926 e come da suo desiderio fu sepolto nella cripta, in cui riposa anche la Contessa De Fusco.

Aveva trovato una zona paludosa e malsana, a causa dello straripamento del vicino fiume Sarno, abbandonata praticamente dal 1659.

Alla sua morte lasciò una città ripopolata, salubre, tutta ruotante attorno al Santuario e alle sue numerose opere, a cui poi si affiancò il turismo per i ritrovati scavi della città sepolta dall’eruzione del Vesuvio. È sua l’iniziativa della supplica, da lui compilata, alla Madonna del Rosario di Pompei che si recita solennemente e con gran concorso di fedeli, l’8 maggio e la prima domenica di ottobre. Bartolo Longo è stato beatificato il 26 ottobre 1980 da Papa Giovanni Paolo II. Il Santuario è Basilica Pontificia e come Loreto è sede di un Vescovo (prelatura) con giurisdizione su Pompei. (Autore: Antonio Borrelli -

Giaculatoria -

17 Beata Vergine Maria Madre della Divina Provvidenza -

Il Santuario di Cussanio dedicato a Maria Madre della Divina Provvidenza, eretto a memoria delle apparizioni del 1521: e la Vergine che appare a Bartolomeo Coppa e gli dona tre miracolosi pani.

Cussanio, piccolo borgo agricolo, a tre chilometri dalla città di Fossano, custodisce il Santuario dedicato a Maria, Madre della Divina Provvidenza. La sua storia risale ai primi anni del 1500.

Nella fertile campagna che circonda le poche case, è solito pascolare la sua piccola mandria il vaccaro Bartolomeo Coppa, audioleso.

Un giorno di maggio del 1521 (la tradizione fissa il giorno 8 maggio), gli appare la Madonna sotto le sembianze di una Signora vestita di bianco, con il mantello azzurro. La Signora, come prima cosa, ridona miracolosamente a Bartolomeo l’uso della parola e dell’udito, e poi gli affida l’incarico di invitare, a nome suo, gli abitanti di Fossano a cambiare vita, a fare penitenza dei propri peccati, per scongiurare i castighi del Signore.

I Fossanesi si stupiscono nel sentire Bartolomeo parlare correttamente, improvvisamente guarito, ma si beffano di lui e del suo messaggio.

Deluso per la sua mancata missione, Bartolomeo ritorna a pascolare la mandria, ma tre giorni dopo, stanco si addormenta ed in sogno gli appare nuovamente la Madonna vestita, questa volta, di rosso con un grande manto blu sulle spalle. Lo incoraggia a rinnovare il suo messaggio ai Fossanesi e, vedendolo affamato, gli porge tre pani.

Svegliatosi, Bartolomeo si rende conto che non tutto è stato un sogno; difatti accanto alla bisaccia vi sono i tre pani uniti tra loro, simili a quelli che la Signora gli aveva consegnato nel sogno.

Rinfrancato dal fatto straordinario accadutogli, Bartolomeo ritorna a ripetere con coraggio l’ammonizione ai suoi concittadini i quali, ancora una volta, non si danno per intesi.

La peste

Nell’autunno dello stesso anno, nel territorio si diffonde una terribile pestilenza che porta con sé non meno di tremila vittime. Gli abitanti della zona si ricordano allora delle parole della Madonna che li esortava a cambiare vita ed a fare penitenza dei propri peccati.

Iniziano le processioni penitenziali sul luogo delle apparizioni e viene costruita, negli anni successivi, una piccola Chiesa a ricordo del «miracolo di Cussanio». Bartolomeo, nei restanti anni della sua lunga vita è solito girare in città e nelle campagne vestito di una tunica azzurra, con a tracolla una sciarpa parimenti azzurra, in ricordo della Madonna che gli era apparsa con il manto blu.

Riconoscimento delle apparizioni

Il primo Vescovo della nuova Diocesi eretta in Fossano, Mons. Camillo Daddeo, nel 1593 visita la chiesetta, la trova in pessime condizioni e ne ordina adeguati restauri. Qualche anno dopo il vescovo inizia il processo apostolico per verificare l’autenticità delle apparizioni della Madonna.

Il processo dura dal 1604 al 1609 e, fortunatamente possono ancora essere ascoltati testimoni che hanno conosciuto Bartolomeo Coppa, lo hanno sentito raccontare i fatti da lui vissuti, ammalati hanno mangiato tozzi di quel pane e sono sorprendentemente stati guariti. Copia manoscritta delle testimoniali del processo è conservata nell’archivio storico del comune di Fossano.

La piccola Chiesa di Cussanio viene affidata ai Padri Agostiniani della Congregazione di Genova, i quali si impegnano subito nel costruire, con la collaborazione di generosi Fossanesi, il Santuario con annesso Convento. La devozione alla Madonna di Cussanio si diffonde rapidamente, ad opera degli Agostiniani, non solo nel territorio di Fossano, ma anche nella vasta zona delle valli alpine del cuneese, del saluzzese e nella pianura verso Racconigi e Bra.

Le vicende storiche portano, per il Santuario, momenti gloriosi e periodi di decadenza. La Rivoluzione francese, con Napoleone, nel 1802 sopprime le corporazioni religiose. I Padri Agostiniani sono secolarizzati ed espulsi, il Santuario ed il Convento confiscati. Nel 1866 le leggi Siccardi del Governo italiano, espropriano nuovamente i beni del Santuario, ed il Convento è occupato dal Demanio.

La rinascita ad opera del vescovo Manacorda

Il 10 marzo del 1872, fa il solenne ingresso in Diocesi di Fossano il vescovo Mons. Emiliano  Manacorda, carissimo al Papa Pio IX e grande amico di Don Bosco. Recatosi quanto prima a Cussanio, il vescovo si rende conto dello stato pietoso e dello squallore in cui è caduto il Convento costruito due secoli prima dai Padri Agostiniani, dell’abbandono di quella chiesa campestre ridotta alle sole pareti, delle rovine coperte di solitudine.

Manacorda, carissimo al Papa Pio IX e grande amico di Don Bosco. Recatosi quanto prima a Cussanio, il vescovo si rende conto dello stato pietoso e dello squallore in cui è caduto il Convento costruito due secoli prima dai Padri Agostiniani, dell’abbandono di quella chiesa campestre ridotta alle sole pareti, delle rovine coperte di solitudine.

Il Convento, incamerato dal Demanio, diventato deposito di paglia e di attrezzi agricoli, è in procinto di essere venduto. Si parla che debba diventare ospedale militare o psichiatrico.

Il giovane vescovo si impegna subito perché Cussanio diventi nuovamente centro della devozione mariana, anzi faro dell’amore a Maria per la Diocesi e non solo. Viste inutili le richieste di restituzione del Convento all’Opera degli Esercizi Spirituali ed al Seminario, cita con coraggio in tribunale il Demanio che lo ha illegalmente occupato.

Ma le difficoltà legali si moltiplicano e si prolungano per tutto il 1873.

Un giorno, più afflitto che mai nel profondo del cuore, alzando lo sguardo all’immagine della Madonna che pende alla parete del suo ufficio, come ispirato, Mons. Manacorda esclama: «O Vergine SS., queste cause io le affido a Voi; fatemi vincere queste liti ed io renderò più bella la vostra casa di Cussanio, anzi Vi giuro che là vi farò rendere un culto speciale, sotto il titolo di Madre della Divina Provvidenza...; che se lasciate compiere l’opera degli empi, non solo non esisterà il convento, ma deserta sarà pure la Vostra casa».

A tanta confidenza e a così solenne promessa, la Madonna dal cielo avrà sorriso di compiacenza! La vertenza prende un avvio favorevole e nel 1874 il Convento ritorna all’Opera degli Esercizi Spirituali ed al Seminario. Il vescovo si accinge immediatamente, con riconoscenza, all’opera di restaurazione delle strutture materiali, ma soprattutto alla diffusione della devozione alla Madonna tra i diocesani ed i devoti di Cussanio.

Nella sua continua ardente e pia predicazione non cessa di parlare delle predilezioni della Madonna per i suoi fedeli, e dei suoi tre atti di provvidenza materna: la parola al muto, il pane all’affamato, il salutare richiamo alla conversione, sinteticamente racchiusi nel bellissimo e devoto quadro del Claret, posto sull’Altare centrale del Santuario. (Autore: Don Mario Morra – Fonte: Enciclopedia dei Santi)

Giaculatoria -

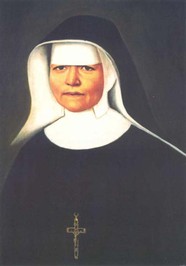

18 Beata Maria Caterina di Sant’Agostino (Catherine Simon de Longpré) -

Saint-

La Beata francese Maria Caterina di Sant’Agostino (al secolo Catherine Simon de Longpré), Suora Ospedaliera della Misericordia dell’Ordine di Sant’Agostino, si dedicò alla cura degli infermi confortandoli ed infondendo speranza nei loro cuori. Giovanni Paolo II la beatificò il 23 aprile 1989.

Martirologio Romano: Nel Québec in Canada, Beata Maria Caterina di Sant’Agostino (Caterina) Symon de Longprey, vergine delle Suore Ospedaliere delle Misericordia dell’Ordine di Sant’Agostino, che, dedita alla cura degli infermi, si distinse nel dare loro speranza e consolazione.

Se non si avesse la certezza, che la Chiesa prima di proclamare Beato o Santo, qualche suo eroico e virtuoso figlio o figlia, mette in atto tante indagini conoscitive e vari processi sull’intera vita del Servo di Dio, non si potrebbe credere alle notizie biografiche che riguardano la beata Maria Caterina di Sant’Agostino, al secolo Catherine Simon de Longpré.

Tutto fu precoce in lei, visse le tappe della sua fanciullezza, adolescenza, giovinezza, in modo del tutto diverso e veloce dalle sue coetanee e dalle stesse Suore sue consorelle, concludendo dopo tante esperienze, la sua giovane vita a soli 36 anni di età.

Catherine Simon de Longpré, nacque il 3 maggio 1632 a Saint-

Fu battezzata lo stesso giorno della nascita con il nome di Caterina; i genitori erano ferventi cristiani e in buoni rapporti con san Giovanni Eudes (1601-

Nel 1634, a due anni, la bimba fu affidata ai nonni materni, forse per la morte della madre, che avevano nella loro casa, una specie di piccolo ospedale per gli ammalati poveri.

In quella casa, ebbe l’opportunità di conoscere sacerdoti e religiosi che la frequentavano, inoltre per l’attività di assistenza che vi si svolgeva, poté formarsi al suo futuro stato di suora ospedaliera, ed aprirsi ad una vita spirituale più intensa.

Qui si ebbero i primi segni della sua precocità, a tre anni e mezzo, a seguito di conversazioni con il gesuita padre Malherbe, manifestò il proposito di fare sempre la volontà di Dio; a quattro anni si confessò per la prima volta.

Ad otto anni fece la Prima Comunione e si iscrisse alla Confraternita del Rosario; a 10 anni, nel 1642, si consacrò volontariamente alla Vergine Santissima, con un documento scritto e firmato poi col suo sangue.

Forse su consiglio del già citato San Giovanni Eudes, ad 11 anni fece tre voti privati: non commettere mai peccato mortale, vivere in castità perpetua, prendere come madre la Beata Vergine; condusse la sua esistenza di preadolescente, dedita alla preghiera e alla meditazione, confessandosi due volte la settimana e facendo la Comunione settimanalmente, coltivando nel contempo il desiderio di farsi suora, come le aveva predetto anche san Giovanni Eudes.

Aveva 12 anni, quando il 7 ottobre 1644, entrò con la sorella maggiore, come aspirante nel monastero delle Agostiniane Ospedaliere di Bayeux, alla cui fondazione, i suoi parenti avevano generosamente contribuito.

Dopo due anni di preparazione come aspirante, fu ammessa al Noviziato, ricevendo l’abito religioso il 24 ottobre 1646 a 14 anni, nello stesso giorno in cui la nonna materna, rimasta vedova, entrava anch’ella in convento.

Durante il Noviziato, il suo fervore e zelo, era di una intensità che ci si sarebbe aspettato più da una suora adulta e matura spiritualmente, che da un’adolescente.

Al termine del noviziato, il 25 aprile del 1648, a 16 anni, emise i voti semplici e il 4 maggio successivo, poté fare a Nantes la professione religiosa, prendendo il nome di suor Maria Caterina di Sant’Agostino.

La Congregazione delle “Agostiniane Ospedaliere della Misericordia di Gesù”, aveva fondato nel 1639, l’Ospedale “Hôtel Dieu” a Quebec in Canada, e si trovava nella necessità di inviare forze giovani di rinforzo, in questa città nordamericana.

Pertanto, fu chiesto anche al monastero di Bayeux qualche volontaria, Caterina si offrì subito, ma non aveva ancora 16 anni; si cercò di dissuaderla e suo padre si oppose fermamente.

Suor Maria Caterina, confusa per le difficoltà, fece allora il voto di “vivere e morire in Canada, se Dio gliene avesse aperto la porta”; alla fine tutti si arresero alla sua volontà; padre, superiora e vescovo diocesano, acconsentirono alla sua partenza.

Il 27 maggio 1648, insieme alla consorella madre Anna dell’Assunzione, suor Maria Caterina s’imbarcò a La Rochelle per Quebec, dove arrivò il 19 agosto 1648.

In Canada trovò di che essere insoddisfatta, clima rigido, i compiti molto impegnativi, la minaccia alla città da parte degli Irochesi in guerra; ma sentiva che era la strada scelta da Dio per lei e quindi di buon grado si mise all’opera per superare le difficoltà, impegnandosi anche ad imparare le lingue locali.

La sua opera, si rivelò di grande aiuto alla comunità delle Agostiniane Ospedaliere della Misericordia, lavorando instancabilmente all’interno del monastero e nell’ospedale “Hôtel Dieu”, espletando tutti i compiti che le venivano affidati; a 22 anni fu eletta una prima volta amministratrice, sia della Casa che dell’Ospedale, più tardi divenne direttrice dell’ospedale, consigliere della superiora e maestra delle novizie.

Nel suo primo triennio come amministratrice, curò la costruzione del nuovo ospedale; mentre si dedicava all’apostolato e alla catechesi.

Intanto lei così giovane e attiva, era nel contempo spesso ammalata; la beata Maria dell’Incarnazione (Maria Guyart, 1599-

Sempre dotata di un’accoglienza amabile ed incantevole, era considerata dalle consorelle solo come una buona religiosa, ma il suo animo, la sua spiritualità, le sue ricchezze interiori, erano note solo al direttore spirituale e al primo vescovo di Quebec, il beato Francesco de Laval (1623-

E da mons. de Laval, giunto in Canada nel giugno 1659, ricevette il sacramento della Cresima, il 24 agosto 1659 a 27 anni; Maria Caterina di S. Agostino, continuò in silenzio il suo stile di vita, di suora prudente, obbediente, caritatevole, umile e precisa; era gratificata di straordinarie grazie mistiche, visioni e rivelazioni, ma dovette sopportare anche continue lotte contro il demonio, che la tormentava con violente tentazioni.

Suor Maria Caterina, ebbe però la consolazione di vedere spiritualmente, padre Jean de Brébeuf (1593-

Il Santo gesuita, che era stato ucciso dagli Irochesi, le apparve rattristato, dicendole: “Che era per lui una pena vedere che un Paese, per cui egli aveva tanto lavorato e dove aveva versato il sangue, ora fosse terra di abominio e d’empietà”; proseguendo: “Sorella di Sant’Agostino! Avrete pietà di noi? Aiutateci ve ne prego”.

Suor Caterina, allora rispose abbandonandosi “alla giustizia divina, come una pubblica vittima per gli altrui peccati”.

Nel mese di febbraio 1663, ebbe ancora delle visioni di padre Jean de Brébeuf, che le fece capire che Dio, voleva servirsi di lui per proteggere il Paese, e quanti avrebbero ricorso a lui, ne avrebbero ricevuto un aiuto sicuro.

Nella sua offerta totale al servizio della gloria di Dio e della salvezza delle anime dei francesi e degli indigeni, Maria Caterina ebbe sofferenze enormi, attaccata dai demoni, che non le concedevano alcun riposo, torturandola moralmente e anche picchiandola fisicamente.

Tutte queste esperienze ci sono state tramandate dal gesuita padre Paul Ragueneau, che fu suo confessore e poi suo biografo; purtroppo il suo “Journal spirituel”, da lei scritto su richiesta dei consiglieri spirituali e dal quale il biografo Ragueneau, trasse i suoi pensieri, andò distrutto nell’incendio scoppiato nel 1775 all’ ”Hôtel Dieu” di Quebec.

Il 20 aprile 1668, Suor Maria Caterina, si ammalò gravemente di tisi e dopo aver ricevuto i santi Sacramenti, morì serenamente a Quebec, l’8 maggio 1668, a soli 36 anni d’età appena compiuti. Suor Maria Caterina di Sant’Agostino de Longpré, è stata proclamata Beata a Roma, il 23 aprile 1989 da Papa Giovanni Paolo II; la sua festa liturgica è l’8 maggio. (Autore: Antonio Borrelli – Fonte: Enciclopedia dei Santi)

19 San Martino di Saujon -

sec. VI

Martirologio Romano: A Saujon nel territorio di Saintes sempre in Francia, San Martino, sacerdote e abate.

(Fonte: Enciclopedia dei Santi)

Giaculatoria -

20 San Metrone -

sec. VIII

Martirologio Romano: A Verona, San Metrone, eremita, che si dice abbia condotto un’austera vita di penitenza. (Fonte: Enciclopedia dei Santi)

Giaculatoria -

21 Sant' Odgero -

Inghilterra, VII sec. -

Martirologio Romano:

Santi Wirone, Plechelmo e Odgero

San Wirone o Wiro era originario dell’Irlanda, alcuni dicono della Scozia e verso la fine del secolo VII partì dalla sua patria, come missionario vescovo, per la Bassa Mosa (Olanda), insieme al vescovo missionario San Plechelmo e del diacono Sant' Odgero per evangelizzare i Frisoni, popolazione di stirpe germanica, abitante nella Frisia olandese.

Pipino II di Heristal († 714) maggiordomo d’Austrasia, fece loro dono di una terra, chiamata Petersberg (Mons Sancti Petri) nella provincia di Overijssel, dove fondarono un monastero chiamato poi St-

La fondazione avvenne negli anni 695-

S. Wirone morì verso il 700, Sant’ Odgero e San Plechelmo nel 713; le reliquie di Sant’ Odgero si trovano nella città di Odilienberg, quelle di San Plechelmo si venerano ad Oldenzaal ed a Roermond (Limburgo olandese).

Per San Wirone la sua tomba fu scoperta nell’agosto 1881 a Roermond; egli ebbe subito dopo la morte un culto, nel Medioevo fu patrono della diocesi di Utrecht, dal 1599 patrono di tutte le diocesi d’Olanda e oggi ancora è il patrono di varie chiese e della diocesi di Roermond.

I vari Martirologi compreso quello Romano, pongono la sua festa all’8 maggio, mentre a Roermond da tempi antichi si celebra l’11 maggio.

I pellegrinaggi alla tomba di Odilienberg furono frequenti specie nel Medioevo e continuano tuttora; il monastero di Odilienberg passato poi ai Canonici Regolari, nel 1361 fu trasferito a Roermond, portando con sé le reliquie dei tre Santi, che scomparvero ai tempi della Riforma Protestante. Solo nel 1594 furono ritrovate, esse poi nel 1686 e nel 1881 furono riportate nella nuova chiesa; la testa di San Wirone, già nel Medioevo, fu portata ad Utrecht. La ricorrenza liturgica di San Plechelmo è al 15 luglio. (Autore: Antonio Borrelli – Fonte: Enciclopedia dei Santi)

22 Beato Pietro Petroni -

Siena, 1311 – 1361

Nato a Siena nel 1311. In gioventù aveva curato gli infermi e persino i lebbrosi della sua città, prima di entrare, diciassettenne, nella Certosa di Maggiano contro la volontà dei suoi genitori nel 1328.  Durante la sua vita Pietro ebbe numerose visioni mistiche e compiva miracoli, o almeno questi venivano attribuiti alla sua intercessione da parte dei fedeli. Ciò gli procurava grande celebrità e venerazione, con tutti i clamori che ne conseguivano. Clamori che non si addicevano, in particolare, alla severità ed anche alla serenità della vita certosina, fatta di silenzio e di raccoglimento.

Durante la sua vita Pietro ebbe numerose visioni mistiche e compiva miracoli, o almeno questi venivano attribuiti alla sua intercessione da parte dei fedeli. Ciò gli procurava grande celebrità e venerazione, con tutti i clamori che ne conseguivano. Clamori che non si addicevano, in particolare, alla severità ed anche alla serenità della vita certosina, fatta di silenzio e di raccoglimento.

Perciò, il Priore della Certosa pregò il Santo monaco di desistere dalla sua attività taumaturgica e Pietro Petroni obbedì. Non compì più miracoli, per non disturbare la disciplina certosina. E con ciò si confermò religioso veramente esemplare, pienamente degno d’ammirazione e di culto.

I chiostri della Certosa non risuonarono più di grida riconoscenti; le folle dei fedeli non si accalcarono più alla porta del monastero di Maggiano sembrò che la luce del miracolo si fosse spenta nel cielo della campagna senese per sempre.

Invece una grazia più segreta lievitava dentro quelle mura che prima o poi avrebbero rivelato le virtù del santo certosino. Affetto da obesità, divenne smisuratamente grosso, e morì ancora giovane, nel 1361.

Per le sue dimensioni venne chiamato Petrone, cioè «grosso Pietro», soprannome che è restato, a guisa di cognome, al singolare campione dell‘obbedienza, virtù che vale più dei miracoli.

Si racconta che 15 giorni prima di morire, raccontò alcune profezie ad un suo confratello, Gioacchino Ciani, al quale affidò il compito di andare ad avvisare numerose persone tra le quali il Boccaccio che se non avessero cambiato la loro condotta di vita sarebbero state condannate all’inferno.

Daniele Crespi il noto pittore milanese del Seicento, attivo nella certosa milanese di Garegnano, raffigurò questo monaco con le forbici in mano, poiché si narra che si tagliò l’indice della mano sinistra per rendersi inabile al sacerdozio, del quale non si reputava degno.

Si celebra l’8 maggio. (Fonte: Enciclopedia dei Santi)

Giaculatoria -

23 Beato Raimondo da Tolosa -

XIV secolo

Figlio del conte de Montfort e cugino del Beato Giorgio da Lauria, il Beato Raimondo da Tolosa di Francia, passando per la Spagna fece visita al santuario di Montserrat e qui davanti alla Vergine Santa decise di entrare nell’Ordine Mercedario.

Francia, passando per la Spagna fece visita al santuario di Montserrat e qui davanti alla Vergine Santa decise di entrare nell’Ordine Mercedario.

Prese l’abito nel convento di Sant’Eulalia in Barcellona ed in breve tempo si sparse la notizia che il giovane conte si era fatto religioso.

Appena saputo ciò, il ventiquattrenne Beato Giorgio lo raggiunse e vani furono tutti i suoi tentativi minacciosi per fare uscire il cugino dalla vita religiosa.

Fu zelante predicatore e virtuoso pieno di meriti, nel 1335 Papa Benedetto XII° lo nomina cardinale Prete di Santa Romana Chiesa del titolo di Santo Stefano in Monte Clelio, lavorò instancabilmente per la redenzione degli schiavi e convertì molti giudei a Cristo che tanto rifulse nell’Ordine.

Avvertito divinamente della sua morte, in pace si addormentò nel Signore. L’Ordine lo festeggia l’8 maggio.

(Fonte: Enciclopedia dei Santi)

Giaculatoria -

24 Beata Ulrica Nisch -

Oberdorf-

Francesca Nisch nacque ad Oberdorf-

Nel 1903 fu colpita da una grave forma di erisipela e ricoverata nell'ospedale di Rorschach dove conobbe le Suore di Carità della Santa Croce di Ingenbohl, scoprendo così la vocazione religiosa.

Accolta nella loro Casa provinciale di Hegne presso Costanza, cambiò il nome di Francesca in Ulrica e il 24 aprile 1907 emise la professione religiosa.

Fu mandata come addetta alla cucina nell'ospedale di Bühl nel Mittelbaden, poi come seconda cuoca nella Casa di San Vincenzo di Baden-

Lavori pesanti e una vita di rinuncia esaurirono le forze di suor Ulrica, colpita dalla tubercolosi nel maggio 1912 fu ricoverata nell'ospedale di Santa Elisabetta presso la Casa di Hegne, dove all'età di 31 anni, morì l'8 maggio 1913. È stata proclamata Beata da Giovanni Paolo II nel 1987. (Avvenire)

Martirologio Romano: Nel territorio di Hegne nel Baden in Germania, Beata Ulderica (Francesca) Nisch, vergine, delle Suore della Carità della Santa Croce, che nei servizi più umili, specialmente nelle mansioni di aiuto cuoca, si dimostrò instancabile ancella del Signore.

Francesca Nisch nacque ad Oberdorf- povertà della famiglia fu allevata dalla nonna e da una zia che le diedero una profonda formazione religiosa, unitamente a sentimenti di bontà e cordialità.

povertà della famiglia fu allevata dalla nonna e da una zia che le diedero una profonda formazione religiosa, unitamente a sentimenti di bontà e cordialità.

Terminata la scuola dovette aiutare nel sostenere la famiglia, andando a servizio di domestica in varie famiglie. Nel 1903 a 21 anni fu colpita da una grave forma di erisipela e ricoverata nell’ospedale di Rorschach dove conobbe le Suore di Carità della S. Croce di Ingenbohl, la loro frequentazione la fece maturare nella sua vocazione religiosa, pertanto chiese di entrare nella loro Congregazione.

Accolta nella Casa provinciale di Hegne presso Costanza, cambiò il nome di Francesca in Ulrica e il 24 aprile 1907 emise la professione religiosa. Fu mandata come addetta alla cucina nell’ospedale di Bühl nel Mittelbaden, poi come seconda cuoca nella Casa di S. Vincenzo di Baden-

Lavori pesanti e una vita di rinuncia esaurirono le forze di suor Ulrica, colpita dalla tubercolosi nel maggio 1912 fu ricoverata nell’ospedale di S. Elisabetta presso la Casa di Hegne, dove all’età di 31 anni, morì l’8 maggio 1913.

La sua grande abnegazione verso gli altri la fece morire da sola, perché aveva in quegli ultimi momenti di lucidità rinunciato all’assistenza della suora, a favore di un’altra consorella.

Si calcola che oltre 100.000 persone si recano annualmente a pregare sulla sua tomba. È stata beatificata da Papa Giovanni Paolo II il 1° novembre 1987. (Autore: Antonio Borrelli – Fonte: Enciclopedia dei Santi)

25 San Vittore il Moro -

sec. III-

Le notizie più antiche su di lui le abbiamo da Sant’Ambrogio nell’Explanatio evangelii secundum Lucam e soprattutto nell’Inno in onore dei martiri Vittore, Narbore e Felice, soldati originari della Mauritania, di stanza a Milano, che morirono a Lodi in difesa della fede.

Negli Atti, invece che risalgono al VIII secolo, si tramanda che Vittore si rifiutò di continuare a prestare servizio militare. Trascinato nell’ippodromo del Circo alla presenza di Massimiano Erculeo e del suo consigliere Anulino, rifiutò di tradire la fede nonostante tormenti a cui fu sottoposto. Flagellato e incarcerato, dopo un’evasione quasi miracolosa, fu di nuovo catturato e decapitato. Il suo corpo sarebbe stato ritrovato svegliato da due fiere dal vescovo S. Materno.

Etimologia: Vittore = vincitore, dal latino

Emblema: Palma

Martirologio Romano: A Milano, commemorazione di San Vittore, martire, che, di origine mora, mentre era soldato nell’esercito imperiale, all’imposizione da parte di Massimiano di sacrificare agli idoli depose le armi e, condotto a Lodi, morì decapitato con la spada.

Se l'appellativo non rischiasse di apparire troppo leggero e irriverente, potremmo dire che S. Ambrogio fu uno dei più efficaci "talent-

E da buon "talent-

Vittore, Nabore e Felice erano tre soldati provenienti dalla Mauritania e di stanza a Milano. Costretti, come altri loro compagni nella milizia e nella fede, a fare una scelta tra l'imperatore e Dio, la loro scelta fu chiara e decisa. Ma la sua obiezione di coscienza procurò a Vittore solo l'arresto e la cella di rigore.

Dopo avergli fatto passare sei giorni senza mangiare e senza bere per fiaccarne la resistenza, venne trascinato nell'ippodromo del circo (presso l'attuale Porta Ticinese): nonostante che l'interrogatorio venisse condotto dallo stesso Massimiano Erculeo e dal suo consigliere Anulino, Vittore rimase ben saldo nel suo rifiuto di sacrificare agli idoli, che mantenne anche dopo una severa flagellazione. Riportato in carcere, là dove si trova ora Porta Romana, San Vittore venne ulteriormente tormentato: tra l'altro gli versarono piombo fuso nelle piaghe, ma la forte tempra del soldato africano non ne fu ancora fiaccata.

Un giorno, anzi, approfittando di una disattenzione dei suoi carcerieri, riuscì ad evadere e a rifugiarsi in una stalla situata nei pressi di un teatro, là dove si trova attualmente Porta Vercellina. Ma ormai il suo peregrinare era terminato: scoperto, venne trascinato in un vicino bosco di olmi e decapitato.

Il suo corpo rimase insepolto per una settimana, ma il vescovo S. Materno lo ritrovò ancora intatto e fedelmente vegliato da due fiere.

Gli venne quindi edificata una tomba sontuosa, accanto alla quale S. Ambrogio volle far seppellire suo fratello Satiro. S. Vittore è uno dei Santi più cari ai milanesi, che gli hanno edificato e intitolato chiese e monumenti, il più tristemente celebre dei quali è... il carcere di S. Vittore.

Non per nulla egli è patrono di prigionieri ed esuli. (Autore: Piero Bargellini – Fonte: Enciclopedia dei Santi)

26 San Wirone (Wiro) -

Irlanda o Scozia? VII sec. -

Martirologio Romano: A Roermond sulla Mosa nel Brabante in Austrasia, nel territorio dell’odierna Olanda, San Viro, che insieme ai suoi compagni Plechelmo e Odgero si ritiene si sia adoperato per l’evangelizzazione di questa regione.

San Wirone o Wiro era originario dell’Irlanda, alcuni dicono della Scozia e verso la fine del secolo VII partì dalla sua patria, come missionario vescovo, per la Bassa Mosa (Olanda), insieme al vescovo missionario San Plechelmo e del diacono Sant’ Odgero per evangelizzare i Frisoni, popolazione di stirpe germanica, abitante nella Frisia olandese.

Pipino II di Heristal († 714) maggiordomo d’Austrasia, fece loro dono di una terra, chiamata Petersberg (Mons Sancti Petri) nella provincia di Overijssel, dove fondarono un monastero chiamato poi St-

La fondazione avvenne negli anni 695-

S. Wirone morì verso il 700, Sant’ Odgero e San Plechelmo nel 713; le reliquie di Sant’ Odgero si trovano nella città di Odilienberg, quelle di s. Plechelmo si venerano ad Oldenzaal ed a Roermond (Limburgo olandese).

Per San Wirone la sua tomba fu scoperta nell’agosto 1881 a Roermond; egli ebbe subito dopo la morte un culto, nel Medioevo fu patrono della diocesi di Utrecht, dal 1599 patrono di tutte le diocesi d’Olanda e oggi ancora è il patrono di varie chiese e della diocesi di Roermond.

I vari Martirologi compreso quello Romano, pongono la sua festa all’8 maggio, mentre a Roermond da tempi antichi si celebra l’11 maggio.

I pellegrinaggi alla tomba di Odilienberg furono frequenti specie nel Medioevo e continuano tuttora; il monastero di Odilienberg passato poi ai Canonici Regolari, nel 1361 fu trasferito a Roermond, portando con sé le reliquie dei tre Santi, che scomparvero ai tempi della Riforma Protestante.

Solo nel 1594 furono ritrovate, esse poi nel 1686 e nel 1881 furono riportate nella nuova chiesa; la testa di San Wirone, già nel Medioevo, fu portata ad Utrecht. (Autore: Antonio Borrelli – Fonte: Enciclopedia dei Santi)