Santi - 11 Ottobre - Istituto Aveta

Menu principale:

- Home

- Chi siamo

-

La Scuola

- Documenti condivisi

- Scuola dell'Infanzia

- Scuola Primaria

- Uffici Amministrativi

- Modulistica

- Il mio Santo

-

Il Santuario

-

Madonna Pellegrina

- Pellegrina Anno 1950

- Pellegrina Anno 1977

- Pellegrina Anno 1982

- Pellegrina Anno 1984

- Pellegrina Anno 1985

- Pellegrina Anno 1986

- Pellegrina Anno 1987

- Pellegrina Anno 1988

- Pellegrina Anno 1989

- Pellegrina Anno 1990

- Pellegrina Anno 1991

- Pellegrina Anno 1992

- Pellegrina Anno 1993

- Pellegrina Anno 2005

- Pellegrina Anno 2006

- Pellegrina Anno 2007

- Pellegrina Anno 2008

- Pellegrina Anno 2009

- Pellegrina Anno 2010

- Pellegrina Anno 2011

- Pellegrina Anno 2012

- Pellegrina Anno 2013

- Pellegrina Anno 2014

- Pellegrina Anno 2015

- Storia del Santuario

- Bartolo Longo

- Rivista del Santuario

- Delegati Pontifici

- Gli ex voto

-

Madonna Pellegrina

- Con Gesù

- Meditando

Santi - 11 Ottobre

1 Sant' Alessandro Sauli -

Milano, 15 febbraio 1534 -

Nato da antica famiglia genovese, nel 1534, si consacrò giovanissimo alla Vergine.

Rifiutando una brillante carriera presso Carlo V, entrò nella Congregazione dei Chierici regolari di San Paolo (i Barnabiti).

Nel segno dell'obbedienza comparì nella piazza dei mercanti vestito da nobile, ma portando sulle spalle una pesante croce.

Nominato teologo del vescovo e decano della Facoltà teologica di Pavia, fu eletto Superiore generale dell'Ordine e si adoperò per mantenerne vivo lo spirito originale.

Confessore di Carlo Borromeo, fu anche il direttore spirituale di personalità illustri del suo tempo, religiosi e laici.

Vescovo di Aleria in Corsica, una diocesi in grande decadenza, ne riformò il clero e fu maestro di vita cristiana per tutti i ceti, placando tensioni e odi tra famiglie.

La sua carità e la sua dedizione furono talmente grandi da essere chiamato «angelo tutelare», padre dei poveri, apostolo della Corsica.

Nel 1904, Pio X lo iscrisse fra i santi. (Avvenire)

Etimologia: Alessandro = protettore di uomini, dal greco

Emblema: Bastone pastorale

Martirologio Romano: A Calosso d’Asti in Piemonte, transito di Sant’Alessandro Sauli, vescovo dapprima di Aleria in Corsica e poi di Pavia, che, membro della Congregazione dei Chierici regolari di San Paolo, diede sollievo ai poveri con mirabile carità.

Ha davvero tutto: famiglia nobile genovese, che dà senatori e dogi alla Repubblica marinara; attitudine allo studio; alte relazioni che, adolescente, gli procurano la nomina a paggio di corte: quella di Carlo V, signore d’Europa e d’America, padrone del mondo. Partendo da lì, uno come lui può arrivare in fretta ai grandi posti. Ma Alessandro Sauli non parte. A 17 anni chiede di entrare fra i Chierici Regolari di San Paolo, detti Barnabiti, perché risiedono presso la chiesa milanese di San Barnaba. Sono preti legati da una regola di vita comune, da severi compiti di studio e d’insegnamento. Uomini di punta del rinnovamento religioso.

"Domando di essere accolto", dice, "per abbandonarmi totalmente nelle mani dell’obbedienza". Nel segno dell’obbedienza si espone a una prova tra le più sgradevoli: compare nella piazza dei mercanti vestito da nobile, ma portando sulle spalle una pesante croce. Si umilia, insomma, a dar spettacolo, esponendosi allo scandalo e alla beffa. E dà inizio a una consuetudine: "Da allora, “portar la croce” fa parte delle nostre tradizioni familiari.

vestito da nobile, ma portando sulle spalle una pesante croce. Si umilia, insomma, a dar spettacolo, esponendosi allo scandalo e alla beffa. E dà inizio a una consuetudine: "Da allora, “portar la croce” fa parte delle nostre tradizioni familiari.

É una delle più care e indimenticabili, perché ogni barnabita inizia il proprio anno di noviziato portando la croce dalla comunità alla chiesa" (P. Luis Origlia Roasio).

Ordinato sacerdote, diviene maestro e formatore di barnabiti, chiamati a esser uomini della croce e del libro, della fede e della cultura strettamente unite, nel XVI secolo come nel XX. Alessandro Sauli, in quest’opera, è talmente uomo di punta che a soli 34 anni lo fanno già superiore generale. Carlo Borromeo, arcivescovo di Milano, lo vuole suo confessore: "Fatto diligente esame di coscienza di tutti i suoi peccati, li confessò ad Alessandro Sauli... Del suo consiglio pieno di dottrina si giovò moltissimo" (C. Bescapé).

Pio V nel 1567 lo nomina vescovo di Aleria, in Corsica, dove c’è da fare tutto, compreso lo sfamare i fedeli, vittime di carestie e pirati; e proseguendo col formare preti culturalmente degni, infondendo in loro slancio per l’evangelizzazione. Per vent’anni la Corsica ha in lui un padre e maestro. E morirebbe lì, ma deve poi obbedire a un suo allievo diventato papa, Gregorio XIV, che lo trasferisce a Pavia.

Obbedisce, anche se tanto lavoro l’ha già sfiancato. Eppure intraprende subito la visita pastorale: non smette di “portare la croce”, finché un minimo di forze lo sorreggono.

Viene per lui l’ultimo giorno nel dolce scenario d’autunno del Piemonte meridionale: a Calosso d’Asti, dove accetta l’ospitalità del signore del luogo.

Ma non nei saloni nobili: se ne sta al pianterreno con i lavoranti, vicino alla portineria. E qui, con le prime nebbie fra le colline, muore l’“Apostolo della Corsica”.

Il corpo ritorna poi a Pavia, dove sarà inumato in cattedrale.

Nel 1904, Pio X Sarto lo iscriverà fra i Santi. (Autore: Domenico Agasso – Fonte: Enciclopedia dei Santi)

Giaculatoria -

2 Sant' Anastasio -

Martirologio Romano: Vicino alla fortezza di Tzager sui monti del Caucaso, anniversario della morte di Sant’Anastasio, sacerdote, apocrisario della Chiesa di Roma, che, compagno di San Massimo il Confessore nella testimonianza della fede cattolica e nell’esilio, rese l’anima a Dio, mentre nella santa Sinassi recitava le parole «Le cose sante ai santi». (Fonte: Enciclopedia dei Santi)

Giaculatoria -

3 Beato Angelo (Angel) Ramos Velazquez -

Siviglia, Spagna, 9 marzo 1876 – Barcellona, Spagna, 13 ottobre 1936

Martirologio Romano: A Barcellona sempre in Spagna, Beato Angelo Ramos Velázquez, religioso della Società Salesiana e martire, che portò a compimento la sua battaglia per la fede in tempo di persecuzione contro la Chiesa.

La composita Famiglia Salesiana comprende fra i molti suoi rami anche l’Associazione dei  Cooperatori Salesiani, una sorta di terz’ordine salesiano fondato da San Giovanni Bosco ed approvato dalla Sede Apostolica con il Breve “Cum sicuti” del 9 maggio 1876.

Cooperatori Salesiani, una sorta di terz’ordine salesiano fondato da San Giovanni Bosco ed approvato dalla Sede Apostolica con il Breve “Cum sicuti” del 9 maggio 1876.

Oltre al Beato Artemide Zatti ed alla Beata Alessandrina Maria da Costa, i cooperatori venerano anche ventiquattro beati martiri uccisi nel contesto della persecuzione perpetrata durante la guerra civile spagnola, forse unica congregazione così poco nota al grande pubblico a godere di così tanti suoi figli già elevati agli onori degli altari. A questa folta schiera appartiene proprio il beato oggi festeggiato.

Angel Ramos Velazquez nacque a Siviglia il 9 marzo 1876. All’età di quindici anni, di ritorno di un suo pellegrinaggio a Roma, passò per la casa salesiana di Sarria, nei pressi di Barcellona, e rimase così affascinato da quell’ambiente che in seguito decise di intraprendere proprio lì la sua vita religiosa.

Emise finalmente i voti come coadiutore nel 1897. Svolse un immane lavoro apostolico in particolare nel campo della pittura e del teatro. Si dimostrò sempre umile e lavoratore, prudente ed ottimista.

Allo scoppio della guerra civile cercò rifugio in una locanda di Barcellona, ma fu riconosciuto per strada e ucciso il 13 ottobre 1936.

Angel Ramos Velazquez fa dunque parte della schiera dei ben 95 martiri salesiani spagnoli, vittime durante la guerra civile.

Con 31 di essi è stato beatificato da Papa Giovanni Paolo II l’11 marzo 2001 ed è invece singolarmente commemorato dal Martyrologium Romanum. (Autore: Fabio Arduino – Fonte: Enciclopedia dei Santi)

Giaculatoria -

4 San Bruno I di Colonia -

924 -

Martirologio Romano: A Colonia nella Lotaringia in Germania, san Bruno, vescovo, che, fratello dell’imperatore Ottone I, ricevette insieme l’episcopato e il governo della Lotaringia ed esercitò il ministero sacerdotale con grande premura e le funzioni di governante con magnanimità secondo le esigenze dei suoi tempi.

Figlio di Santa Matilde regina e di Enrico I l’Uccellatore re di Germania, Bruno nacque verso la fine del 924, fu avviato alla carriera ecclesiastica e frequentò per quattro anni la scuola episcopale di Utrecht, dove ricevette una vasta educazione letteraria, diretto dal vescovo Balderico († 976).

Dopo tale periodo venne richiamato a corte dal fratello Ottone I, succeduto dal 936 sul trono di Germania, al padre Enrico I l'Uccellatore; la sua precocità negli studi, che continuò a corte, gli fecero avere, sebbene adolescente, la dignità di abate di Lorsh in Westfalia e appena sedicenne, quella di cancelliere del regno, carica conferita a quell’epoca solo agli arcivescovi.

Nel 951, accompagnò come arcicappellano, il fratello Ottone I, che scendeva in Italia contro Berengario II, re d’Italia dal 950, che fu poi sconfitto definitivamente solo nel 963.

Il 9 luglio 953, Bruno fu eletto a succedere al defunto Wikfried arcivescovo di Colonia, anche per desiderio di Ottone I, che come da prassi, confermò subito l’elezione.

Fu consacrato il 25 settembre 953, introducendo subito nella diocesi, opportune riforme, restaurando la disciplina ecclesiastica; gli eventi storici del regno lo videro sempre a fianco del re suo fratello, specie nella lotta contro i ribelli, genero e figlio dello stesso Ottone, appoggiati da Federico arcivescovo di Magonza; i quali con il suo aiuto vennero sottomessi nel 955.

Fu nominato reggente della Lorena al posto del destituito Corrado genero di Ottone I e impiegò tre anni fino al 958 per riportare l’ordine e imporre di nuovo l’autorità del re; intervenne personalmente negli affari di Stato della Francia, chiamato nel 956, dalla sorella Gerberga, rimasta vedova del re Luigi IV d’Oltremare (921-

Ancora una volta, nel 961, Ottone I fu costretto a venire in Italia in soccorso del papa Giovanni XII, contro Berengario II; e Bruno, insieme al nipote Guglielmo, arcivescovo di Magonza, tenne la reggenza del regno di Germania e la cura e custodia del piccolo principe Ottone II.

Ritornato in patria il re Ottone I, che era stato incoronato imperatore a Roma il 2 febbraio 962, Bruno dovette intervenire in Francia, per riportare la pace tra i suoi nipoti Lotario III e Ugo Capeto, riuscendo a conciliarli nell’incontro di Compiègne.

Stava ritornando in Germania, quando stremato da questa continua ed estenuante attività di vescovo, politico, governante, si ammalò improvvisamente a Reims, cessando di vivere l’11 ottobre 965.

Per sua espressa volontà, il corpo fu trasportato a Colonia e sepolto nell’abbazia benedettina di S. Pantaleone da lui stesso fondata.

Pur essendo stato sempre venerato con il titolo di beato e poi di santo, il suo culto venne approvato solo nel 1870 per tutta la diocesi di Colonia, che gli ha dedicato anche una chiesa in uno dei sobborghi.

Festa liturgica l’11 ottobre. (Autore: Antonio Borrelli -

Giaculatoria -

5 San Cainnech -

Kinnaght, Irlanda, 525 circa – 600 circa

L'abate Cainnech (o Canice o Kenneth) fu un celebre santo irlandese, del quale però purtroppo si sono tramandate ben poche certezze storiche. Nacque a Kinnaght, nella contea di Derry, verso l'anno 525 ed in giovane età raggiunse il Galles, dove sotto la guida di San Cadoc intraprese la vita monastica ed in seguito ricevette l'ordinazione presbiterale. Gli elogi ripetutamente rivoltigli dal suo maestro gli attirarono ben presto le gelosie dei confratelli, costringendolo ad andarsene. Dopo un breve pellegrinaggio a Roma, Cainnech fece ritorno in Irlanda per continuare gli studi a Clonard sotto la guida di San Finnian. Nell'isola inoltre fondò monasteri e predicando, ma dopo qualche anno si trasferì in Scozia. La più celebre fondazione operata dal santo in Irlanda è quella di Aghaboe, nella contea di Laois, ma probabilmente fu sempre lui il fondatore della cattedrale di Kilkenny, che gli è dedicata. Cainnech fu celebre per il suo instancabile zelo missionario e per la fedeltà alla regola monastica. Morì tra la fine del VI e l'inizio del VII secolo. (Avvenire)

Martirologio Romano: Nella regione di Ossory in Irlanda, san Cánico, abate del monastero di Achad-

L’abate Cainnech (o Canice o Kenneth) fu un celebre santo irlandese, del quale però purtroppo si  sono tramandate ben poche certezze storiche. Nacque a Kinnaght, nella contea di Derry, verso l’anno 525 ed in giovane età raggiunse il Galles, dove sotto la guida di San Cadoc intraprese la vita monastica ed in seguito ricevette l’ordinazione presbiterale. Gli elogi ripetutamente rivoltigli dal suo maestro gli attirarono ben presto le gelosie dei confratelli, costringendolo infine ad andarsene.

sono tramandate ben poche certezze storiche. Nacque a Kinnaght, nella contea di Derry, verso l’anno 525 ed in giovane età raggiunse il Galles, dove sotto la guida di San Cadoc intraprese la vita monastica ed in seguito ricevette l’ordinazione presbiterale. Gli elogi ripetutamente rivoltigli dal suo maestro gli attirarono ben presto le gelosie dei confratelli, costringendolo infine ad andarsene.

Dopo un breve pellegrinaggio a Roma, Cainnech fece ritorno in Irlanda per continuare gli studi a Clonard sotto la guida di San Finnian. Nell’isola girovagò inoltre fondando monasteri e predicando, ma dopo qualche anno si trasferì in Scozia, dove il suo culto è ancora oggi testimoniato dai nomi di parecchie località, quali per esempio Kilchainnech a Iona e Inchkenneth a Mull. Accompagno San Colomba nella difficile missione al re dei pitti, popolo ancora pagano, e si narra che gli paralizzò la mano onde impedire che li uccidesse.

La più celebre fondazione operata dal santo in Irlanda è quella di Aghaboe, nella contea di Laois, ma probabilmente fu sempre lui il fondatore della cattedrale di Kilkenny, che gli è dedicata. Cainnech fu celebre per il suo instancabile zelo missionario e per la fedeltà alla regola monastica. Durante il breve periodo che trascorse in eremitaggio, si narra che fosse solito chiedere agli uccelli di non cantare per non disturbare la sua preghiera. Morì infine a cavallo tra il VI ed il VII secolo.

Il suo culto si diffuse ben presto in tutta l’Irlanda, nonché in Scozia, in particolare nelle diocesi di Saint Andrei e Argyll, in Galles e nell’Europa continentale, come testimonia la presenza del suo nome in litanie e messali a Reims, Reichenau, Basilea e Frisinga. (Autore: Fabio Arduino -

Giaculatoria -

6 Beato Dionisio de Santarem -

+ 1420

Fedele imitatore del fondatore San Pietro Nolasco, il Beato Dionisio de Santarem era mercedario nel convento di Sant'Antolino in Valladolid (Spagna).

Coltivò intensamente la verginità, l'umiltà, la carità verso Dio e verso il prossimo sopratutto verso gli schiavi.

Il Signore lo condusse lungo le vie del bene e lo rese celebre per la gloria dei miracoli, finché centenario morì santamente nel 1420.

L'Ordine lo festeggia l'11 ottobre.

(Fonte: Enciclopedia dei Santi)

Giaculatoria -

7 Divina Maternità di Maria Santissima (11 ottobre)

Il Titolo di Madre di Dio, fra tutti quelli che vengono attribuiti alla Madonna, è il più Glorioso. Essere la Madre di Dio è per Maria la sua Ragion d'Essere, il motivo di tutti i Suoi Privilegi e delle Sue Grazie. Per noi il Titolo racchiude tutto il Mistero dell'Incarnazione e non ne vediamo altro che più di questo sia Sorgente per Maria di Lodi e per noi di Gioia. Sant'Efrem pensava giustamente che credere e affermare che la Santissima Vergine Maria è Madre di Dio è dare una Prova Sicura della nostra Fede. La Chiesa quindi non Celebra alcuna Festa della Vergine Maria senza Lodarla per questo Privilegio. E così Saluta la Beata Madre di Dio, nell'Immacolato Concepimento, nella Natività, nell'Assunzione e noi nella Recita Frequentissima dell'Ave Maria facciamo altrettanto.

L'Eresia Nestoriana.

"Theotókos", Madre di Dio, è il Nome con cui nei Secoli è stata Designata Maria Santissima. Fare la Storia del Dogma della Maternità Divina sarebbe fare la Storia di tutto il Cristianesimo, perché il Nome era entrato così profondamente nel cuore dei Fedeli che quando, davanti al Vescovo di Costantinopoli, Nestorio, un prete che era suo portavoce, osò affermare che Maria era soltanto Madre di un uomo, perché era impossibile che Dio nascesse da una donna, il popolo protestò scandalizzato. Era allora Vescovo di Alessandria San Cirillo, l'Uomo Suscitato da Dio per Difendere l'Onore della Madre del Suo Figlio. Egli tosto manifestava il suo stupore: "Mi meraviglia che vi siano persone, che pensano che la Santa Vergine non debba essere chiamata Madre di Dio. Se Nostro Signore è Dio, Maria, che lo mise al mondo, non è la Madre di Dio? Ma questa è la Fede che ci hanno Trasmesso gli Apostoli, anche se non si sono serviti di questo termine, ed è la Dottrina che abbiamo appresa dai Santi Padri".

Il Concilio di Efeso.

Nestorio non cambiò pensiero e l'Imperatore convocò un Concilio, che si aprì ad Efeso il 24 Giugno 431 sotto la Presidenza di San Cirillo, Legato del Papa Celestino. Erano presenti 200 Vescovi i quali Proclamarono che "la Persona di Cristo è Una e Divina e che la Santissima Vergine deve essere Riconosciuta e Venerata da tutti quale Vera Madre di Dio". I Cristiani di Efeso Intonarono Canti di Trionfo, Illuminarono la Città e ricondussero alle loro dimore con fiaccole accese i Vescovi "venuti -

Proclamarono che "la Persona di Cristo è Una e Divina e che la Santissima Vergine deve essere Riconosciuta e Venerata da tutti quale Vera Madre di Dio". I Cristiani di Efeso Intonarono Canti di Trionfo, Illuminarono la Città e ricondussero alle loro dimore con fiaccole accese i Vescovi "venuti -

Riconoscere che Maria è Vera Madre di Dio è cosa facile. "Se il Figlio della Santa Vergine è Dio, scrive Papa Pio XI nell'Enciclica Lux Veritatis, Colei che l'ha Generato merita di essere chiamata Madre di Dio; se la Persona di Gesù Cristo è Una e Divina, tutti, senza dubbio, devono chiamare Maria Madre di Dio e non solamente di Cristo Uomo. Come le altre donne sono chiamate e sono realmente madri, perché hanno formato nel loro seno la nostra sostanza mortale, e non perché abbiano creata l'Anima umana, così Maria ha acquistato la Maternità Divina per aver Generato l'Unica Persona del Figlio Suo".

Maria e Gesù.

La Maternità Divina Unisce Maria con il Figlio con un Legame più forte di quello delle altre madri con i loro figli. Queste non operano da sole la generazione e la Santa Vergine invece ha Generato il Figlio, l'Uomo-

La Maternità Divina Unisce in Modo Ineffabile Maria al Padre. Maria infatti ha per Figlio il Figlio Stesso di Dio, Imita e Riproduce nel Tempo la Generazione Misteriosa con la quale il Padre Generò il Figlio nell'Eternità, Restando così Associata al Padre nella Sua Paternità. "Se il Padre ci Manifestò un'Affezione così Sincera, dandoci Suo Figlio come Maestro e Redentore, diceva Bossuet, l'Amore che aveva per Te, o Maria, gli fece Concepire ben altri Disegni a Tuo riguardo e ha Stabilito che Gesù fosse Tuo come è Suo e, per realizzare con Te una Società Eterna, volle che Tu fossi la Madre del Suo Unico Figlio e volle essere il Padre del Tuo Figlio" (Discorso sopra la Devozione alla Santa Vergine).

Maria e lo Spirito Santo.

La Maternità Divina Unisce Maria allo Spirito Santo, perché per Opera dello Spirito Santo ha Concepito il Verbo nel Suo Seno. In questo Senso Papa Leone XIII chiama Maria Sposa dello Spirito Santo (Enc. Divinum Munus, 9 Maggio 1897) e Maria è dello Spirito Santo il Santuario Privilegiato, per le Inaudite Meraviglie che ha Operate in Lei.

"Se Dio è con tutti i Santi, afferma San Bernardo, è con Maria in Modo tutto Speciale, perché tra Dio e Maria l'Accordo è così Totale che Dio non solo si è Unita la Sua Volontà, ma la Sua Carne e con la Sua Sostanza e quella della Vergine ha fatto un Solo Cristo, e Cristo se non deriva come Egli è, né Tutto Intero da Dio, né Tutto Intero da Maria, è tuttavia Tutto Intero Dio e Tutto Intero di Maria, perché non ci sono due Figli, ma c'è un Solo Figlio, che è Figlio di Dio e della Vergine. L'Angelo dice: "Ti Saluto, o Piena di Grazia, il Signore è con Te. È con Te non solo il Signore Figlio, che Rivestisti della Tua Carne, ma il Signore Spirito Santo dal quale Concepisti e il Signore Padre, che ha Generato Colui che Tu Concepisti. È con Te il Padre che fa sì che Suo Figlio sia Tuo Figlio; è con Te il Figlio, che, per Realizzare l'Adorabile Mistero, apre il Tuo Seno Miracolosamente e Rispetta il Sigillo della Tua Verginità; è con Te lo Spirito Santo, che, con il Padre e con il Figlio Santifica il Tuo Seno. Sì, il Signore è con Te" (3a Omelia Super Missus Est).

Maria Nostra Madre.

Salutandoti Oggi con il Bel Titolo di Madre di Dio, non dimentichiamo che "avendo dato la Vita al Redentore del Genere Umano, Sei per questo Fatto Stesso Divenuta Madre Nostra Tenerissima e che Cristo ci ha voluti per fratelli. Scegliendoti per Madre del Figlio Suo, Dio ti ha Inculcato Sentimenti del tutto Materni, che respirano solo Amore e Perdono" (Pio XI Enc. Lux Veritatis).

Dalla Gloria del Cielo ove Sei, ricordati di noi, che ti Preghiamo con tanta Gioia e Confidenza. "L'Onnipotente è con Te e Tu Sei Onnipotente con Lui, Onnipotente per Lui, Onnipotente dopo di Lui", come dice San Bonaventura. Tu puoi Presentarti a Dio non tanto per Pregare quanto per Comandare, Tu sai che Dio Esaudisce Infallibilmente i Tuoi Desideri. Noi siamo, senza dubbio, peccatori, ma Tu Sei Divenuta Madre di Dio per Causa Nostra e "non si è mai inteso dire che alcuno di quelli che sono ricorsi a Te sia stato abbandonato. Animati da questa Confidenza, o Vergine delle Vergini, o Nostra Madre, veniamo a Te gemendo sotto il peso dei nostri falli e ci Prostriamo ai Tuoi Piedi. Madre del Verbo Incarnato, non disprezzare le nostre Preghiere, Degnati di esaudirle" (San Bernardo).

La Festa dell'Undici Ottobre.

Il 1931 ricorreva il XV° Centenario del Concilio di Efeso e Papa Pio XI pensò che sarebbe stata "cosa utile e gradita per i Fedeli Meditare e Riflettere sopra un Dogma così Importante" come quello della Maternità Divina e, per lasciare una Testimonianza Perpetua della sua Devozione alla Madonna, Scrisse l'Enciclica Lux Veritatis, Restaurò la Basilica di Santa Maria Maggiore in Roma e Istituì una Festa Liturgica, che "avrebbe contribuito a sviluppare nel Clero e nei Fedeli la Devozione verso la Grande Madre di Dio, presentando alle Famiglie come Modelli, Maria e la Sacra Famiglia di Nazareth", affinché siano sempre più rispettati la Santità del Matrimonio e l'Educazione della Gioventù. Che cosa implichi per Maria la Dignità di Madre di Dio lo abbiamo già notato nelle Feste del Primo Gennaio e del 25 Marzo, ma l'Argomento è Inesauribile e possiamo fermarci su di esso ancora un poco. (Autore: Dom Prosper Guéranger -

8 Sant' Eufredo -

Emblema: Palma

Si tratta di un’abbreviazione del nome di Teofredo, abate benedettino di Caméry, ucciso probabilmente dai Saraceni nel 732. Il culto in Piemonte è stato così ricostruito dal Savio: il monastero di Caméry possedeva verso il Mille vasti possedimenti in diocesi di Alba presso Cherasco e Cervere. In queste località alcune chiese furono dedicate al santo abate. Ma nel 1457 queste terre furono sottratte all’abbazia francese per essere unificate a quella di S. Pietro di Savigliano. In seguito si sarebbe perduta la memoria del Teofredo francese e si sarebbe incominciato a parlare dell’Eufredo (Ifredo o Tifredo) martire piemontese al tempo delle invasioni saracene. Secondo queste “tradizioni” era originario di Cherasco. In altri testi posteriori è menzionato come martire della legione tebea, confondendosi con San Chiaffredo. Il culto in diocesi di Alba può essere spiegato con la presenza di reliquie; la festa ricorre l’11 ottobre.

(Autore: Gian Domenico Gordini -

Giaculatoria -

9 San Filippo -

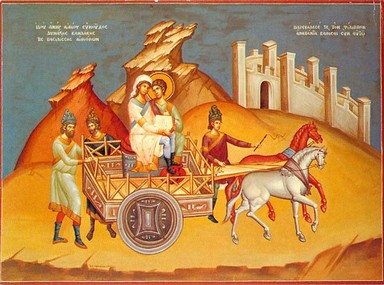

Palestina, primo secolo dopo Cristo

Secondo gli Atti degli apostoli è uno dei sette «uomini di buona reputazione» scelti come diaconi. Il primo, Stefano, è il protomartire; Filippo è il primo missionario della storia cristiana. Sulla strada della missione è costretto dalla persecuzione scoppiata dopo la morte di Stefano che induce gli ebrei cristiani ellenizzanti ad allontanarsi da Gerusalemme. Egli si reca, dunque, in Samaria che diviene la prima tappa dell’annuncio del Vangelo al di fuori della Giudea. I cristiani di Samaria  restano in comunione con i fedeli della capitale. Pietro e Giovanni visitano i nuovi credenti e invocano su di loro lo Spirito Santo con l’imposizione delle mani. La missione, tuttavia, non conosce confini. Dopo aver annunciato il Vangelo in Samaria, Filippo riceve dallo Spirito l’ordine di recarsi sulla strada per Gaza. Qui passa su un carro un funzionario africano che ritorna in patria dopo essere stato pellegrino a Gerusalemme. Filippo gli si avvicina e lo sente leggere un brano del profeta Isaia che parla di un misterioso servo condotto a morte. Ispirato dallo Spirito Santo, gli spiega che il testo parla in realtà di Gesù. Convinto, il funzionario africano gli chiede il battesimo, che Filippo gli amministra. Il Vangelo si accinge così a varcare una nuova frontiera, in direzione dell’Africa. Il diacono si stabilisce infine a Cesarea dove è chiamato evangelista, è cioè la guida delle comunità. Qui egli avrà l’onore di ospitare l’apostolo Paolo nella sua casa, dove vive con quattro figlie nubili che sono considerate profetesse. Nulla sappiamo della morte di questo generoso protagonista della prima comunità cristiana.

restano in comunione con i fedeli della capitale. Pietro e Giovanni visitano i nuovi credenti e invocano su di loro lo Spirito Santo con l’imposizione delle mani. La missione, tuttavia, non conosce confini. Dopo aver annunciato il Vangelo in Samaria, Filippo riceve dallo Spirito l’ordine di recarsi sulla strada per Gaza. Qui passa su un carro un funzionario africano che ritorna in patria dopo essere stato pellegrino a Gerusalemme. Filippo gli si avvicina e lo sente leggere un brano del profeta Isaia che parla di un misterioso servo condotto a morte. Ispirato dallo Spirito Santo, gli spiega che il testo parla in realtà di Gesù. Convinto, il funzionario africano gli chiede il battesimo, che Filippo gli amministra. Il Vangelo si accinge così a varcare una nuova frontiera, in direzione dell’Africa. Il diacono si stabilisce infine a Cesarea dove è chiamato evangelista, è cioè la guida delle comunità. Qui egli avrà l’onore di ospitare l’apostolo Paolo nella sua casa, dove vive con quattro figlie nubili che sono considerate profetesse. Nulla sappiamo della morte di questo generoso protagonista della prima comunità cristiana.

Martirologio Romano: Commemorazione di san Filippo, che fu uno dei sette diaconi eletti dagli Apostoli: convertì la Samaria alla fede di Cristo, battezzò l’eunuco di Candace regina d’Etiopia ed evangelizzò tutte le città che attraversava, fino a Cesarea, dove si ritiene che abbia terminato i suoi giorni.

Per distinguerlo da Filippo di Bethsaida, uno dei Dodici, gli Atti degli apostoli lo chiamano “evangelista”, nel senso di annunciatore del Vangelo. È uno dei sette "uomini di buona reputazione" scelti a Gerusalemme dai primi cristiani come aiutanti degli apostoli nelle incombenze pratiche (gli altri sono Stefano, Pròcoro, Nicanore, Timone, Pàrmena e Nicolao).

Ma non si limitano all’amministrazione: Stefano si impegna in un’appassionata predicazione, e viene ucciso con la lapidazione nell’offensiva anticristiana capeggiata, tra gli altri, da Saulo di Tarso. È il primo martire. Allora Filippo, con altri membri della prima comunità cristiana, fugge da Gerusalemme, e si fa poi evangelizzatore in Samaria con straordinari risultati. Predica, convince, battezza, e crea così la prima comunità cristiana oltre i confini della Giudea. Arrivano allora Pietro e Giovanni da Gerusalemme, a ratificare e completare la sua opera, imponendo le mani ai neobattezzati: "Essi ricevettero lo Spirito", dicono gli Atti, raccontando poi l’episodio del ciarlatano Simon Mago, che vorrebbe “comprare” da Pietro il potere di conferire lo Spirito, tirandosi invece addosso la sua cruda risposta: "Va’ in perdizione tu e il tuo denaro!". Dalla Samaria, Filippo ritorna poi a Gerusalemme. E un giorno, per ispirazione soprannaturale, si avvia lungo la strada per Gaza, dove incontra uno straniero sicuramente molto autorevole, perché viaggia su un cocchio.

È infatti un etìope, ministro della regina Candace. Fa salire Filippo con sé, e lo invita a commentare un brano del profeta Isaia che sta leggendo, ma che non capisce. Non è chiaro se egli sia di religione ebraica; ma certo si sente fortemente attratto dalla fede d’Israele, ed è venuto a Gerusalemme “per adorare”. Sul testo di Isaia incomincia tra lui e Filippo un dialogo che si concluderà con questa sua richiesta: "Che cosa impedisce che io sia battezzato?". E così se ne ritorna in Etiopia cristiano (Atti, cap. 8).

Filippo, pioniere dell’evangelizzazione fuori dalla Giudea, non agisce secondo un programma. Lo ha spinto in Samaria un momento di pericolo, e sulla via per Gaza lo ha indirizzato un segnale misterioso. Poi si ferma in Palestina: e lo troviamo predicatore nella regione costiera, lungo un itinerario che si conclude a Cesarea Marittima. Qui Filippo dà vita a una comunità cristiana e prende dimora stabile con le sue quattro figlie nubili, conosciute come “profetesse”. E qui, nella dimora dei suoi ultimi anni, un giorno entra come ospite l’antico persecutore Saulo, che ora è diventato Paolo Apostolo, fratello nella fede e nella predicazione (Atti, cap. 21).

Nulla di certo si sa della morte di Filippo. Sarebbe avvenuta a Cesarea, secondo una tradizione. Un’altra la pone invece nella città di Tralle (Asia Minore), di cui Filippo sarebbe stato vescovo. (Autore: Domenico Agasso -

Giaculatoria -

10 San Firmino di Uzes -

Etimologia: Firmino = costante, saldo nei propositi, dal latino

Emblema: Bastone pastorale

Martirologio Romano: A Uzès nella Gallia narbonense, nell’odierna Francia, san Firmino, vescovo, che, discepolo di san Cesario di Arles, insegnò al suo popolo la via della verità.

Ecco i dati storici che lo concernono: già vescovo, prese parte al concilio di Orléans del 541, poi del 549 e a quello di Parigi del 552.

Fu discepolo ed amico di San Cesario di Arles (+ 543) del quale sottoscrisse con altri vescovi la Regula sanctarum virginum e scrisse il primo libro della sua Vita con Cipriano di Toulon, (+ 545 ca.) e con altri. Verso 544 il poeta romano Aratore lo celebrava in questi termini."... Firminus venerabilis ille sacerdos Pascere qui populum dogmatis ore potest.

Hujus ad Italiae tendit laudatio fines, Atque ultra patriam gloria nomen habet".

Si ignora la data della sua nascita e della sua morte, ma si sa che è il terzo della lista dei vescovi conosciuti di Uzès, seguito da s. Ferreolo.

Il suo culto è antico: il Martirologio di Usuardo lo iscrive all'11 ottobre.

Una Vita, molto posteriore, non merita credito, e ancor meno il tentativo di farne un discendente della famiglia reale dei Merovingi e zio del successore, s. Ferreolo.

(Autore: Paul Viard -

Giaculatoria -

11 San Gaudenzio (Razdim) -

Martirologio Romano: A Gniezno in Polonia, San Gaudenzio o Radzim, vescovo, che, fratello secondo la carne e secondo lo spirito, nonché fedele compagno di sant’Adalberto vescovo di Praga, assistette al suo martirio e fu poi gettato egli stesso in carcere.

Giaculatoria -

12 Beato Giacomo Griesinger da Ulma -

Ulma, Germania, 1407 -

Il Beato Giacomo, originario di Ulma in Germania (1407), all'età di venticinque anni sostò a Bologna, tappa del suo pellegrinaggio verso Roma. Dopo alterne vicende, che lo videro soldato a Napoli e domestico a Capua, ritornò nella nostra città con le milizie del Duca di Milano. Visitando la Basilica di San Domenico si sentì attratto dalla vita religiosa e nel 1441 chiese di vestire l'abito dei fratelli conversi.

Lo spirito di preghiera e di mortificazione, l'umiltà profonda e il cordiale servizio al prossimo gli accreditarono la fama di santità ancor prima della sua morte.

Tra le sue devote consuetudini erano la recita del Pater noster, che diceva essergli più dolce del miele, e la preparazione alla Comunione Eucaristica in un'ininterrotta veglia notturna. Dotato di grande sensibilità artistica fu maestro nell'arte vetraria: a lui si attribuisce una delle grandi vetrate nella cappella dei Notai della Basilica di San Petronio.

Martirologio Romano: A Bologna, Beato Giacomo da Ulm Griesinger, religioso dell’Ordine dei Predicatori, che, sebbene analfabeta, fu un valente decoratore di vetrate e offrì a tutti per cinquant’anni un esempio di dedizione al lavoro e alla preghiera.

Giacomo, nato a Ulm nel 1407, ebbe fin da fanciullo nella sua famiglia, i Griesinger i più preziosi  esempi di cristiana pietà. A 25 anni, con la benedizione dei genitori, dalle rive del Danubio, s’incamminò pellegrino verso Roma per venerarvi le tombe dei Santi Apostoli. Dopo varie peregrinazioni passò per Bologna, dove si fermò qualche tempo. Sua meta prediletta era la tomba di San Domenico e qui, durante le sue devote visite, sentì forte l’ispirazione d’abbracciare l’Ordine.

esempi di cristiana pietà. A 25 anni, con la benedizione dei genitori, dalle rive del Danubio, s’incamminò pellegrino verso Roma per venerarvi le tombe dei Santi Apostoli. Dopo varie peregrinazioni passò per Bologna, dove si fermò qualche tempo. Sua meta prediletta era la tomba di San Domenico e qui, durante le sue devote visite, sentì forte l’ispirazione d’abbracciare l’Ordine.

Sebbene non fosse del tutto incolto, chiese ed ottenne, nel 1441, di essere ammesso tra i fratelli conversi. Anima candida e sensibile, comprese e seppe attuare in pieno la sua santa vocazione. La sua orazione toccava l’estasi, e spesso lo si vedeva circondato di luce Ma sebbene il cuore fosse estraneo alla terra, le mani erano sempre pronte al lavoro e a rendere qualunque umile servizio con quell’amabile sorriso che dilata i cuori.

Fu provetto nell’arte di dipingere il vetro, tanto che di lui rimangono eccellenti lavori.

Si racconta che un giorno, mentre sorvegliava la cottura di alcuni vetri dipinti, il Priore gli comandò di andare alla cerca. Il Beato, senza aprire bocca, si recò a compiere l’obbedienza. Al suo ritorno invece di trovare i vetri inceneriti, com’era da prevedersi, li trovò cotti al punto giusto, riusciti a meraviglia.

Conservò sempre l’innocenza battesimale e, spirata l’anima benedetta, l’11 ottobre 1491, parve comunicato il suo candore anche al corpo, che risplendette di luce celeste. Papa Leone XII il 3 agosto 1825 ha confermato il culto.

Le sue reliquie, conservate in San Domenico a Bologna, nel 1965 furono trasferite in una pregiata urna sull’altare a lui dedicato. (Autore: Franco Mariani – Fonte: Enciclopedia dei Santi)

Giaculatoria -

13 San Gummaro (Gummario) (11 ottobre)

Martirologio Romano:

Presso Lier in Brabante, nell’odierno Belgio, san Gummario, che, soldato devoto a Dio, costruì in questo luogo con i suoi beni un oratorio, dove fu poi deposto.

(Fonte: Enciclopedia dei Santi)

Giaculatoria -

14 Santa Maria Desolata (Soledad) Torres Acosta -

Madrid, 2 dicembre 1826 -

Il suo segreto è stare sempre con le religiose, lavorare con loro passando da una casa all’altra, "precorritrice e maestra della più consumata sollecitudine assistenziale e sanitaria del nostro umanesimo sociale" (Paolo VI). Quando lei muore, a soli 51 anni, la comunità ha già 46 case in Spagna; all’inizio del terzo millennio le Serve di Maria Ministre degli Infermi sono presenti in 27 Paesi.

Martirologio Romano: A Madrid in Spagna, Santa Maria Desolata (Emanuela) Torres Acosta, vergine, che fin dall’età giovanile mostrò straordinaria attenzione per i malati bisognosi, che assistette con instancabile abnegazione, in special modo nella Congregazione delle Serve di Maria Ministre degli Infermi da lei stessa fondata.

Questa è la storia dell’incomprensione tra un prete e una suora, dell’effetto devastante delle maldicenze; ma soprattutto è la storia della santità davvero eroica di una suora, che crede ai “tempi di Dio” e che al momento buono sa rimettersi in gioco, senza lasciare spazio a risentimenti, rivalse o vendette. Ma andiamo con ordine, cominciando dal 2 dicembre 1826, in cui a Madrid nasce Bibiana Antonia Manuela Torres Acosta.

Fin dalla nascita si rivela quella che sarà per tutta la vita: debole, gracile, di salute cagionevole. Di pari passo con l’età, cresce invece in lei un carattere diametralmente opposto: forte, energico, paziente, temprato ad ogni difficoltà.. E’ per natura portata ad una particolare attenzione e sensibilità verso chi sta peggio di lei ed inoltre l’educazione ricevuta dalle Suore Vincenziane la fa crescere con una predilezione particolare per i poveri, tanto da pensare di dedicarsi completamente al loro servizio. Ma le Vincenziane non la vogliono, ed altri conventi neppure, sempre per colpa della sua salute fragile, che la fa ritenere inadatta alla vita religiosa.

Allora lei si accorge che anche in parrocchia c’è tanto da fare e si dedica praticamente a tempo pieno a tutte le opere di bene che le vengono segnalate. Ed è proprio qui che conosce don Miguel Martinez, il curato della parrocchia, finendo per condividere la sua ansia e il suo cruccio: i tanti malati a domicilio, praticamente abbandonati a se stessi, che finiscono per morire senza sacramenti e senza alcun accompagnamento spirituale. Don Miguel sta pensando a qualcosa di stabile ed organizzato, tipo congregazione religiosa, che si prenda a cuore questa esigenza spirituale, ma  anche lui ritiene inadatta quella “mezza creatura”, che ci vede poco ed ha frequenti crisi asmatiche. Si ricrede soltanto dopo un colloquio in cui scopre le sue tante qualità nascoste e le chiede così di aiutarlo a realizzare il suo sogno. Che si trasforma in realtà il 15 agosto 1851, quando la ragazza venticinquenne, insieme ad altre sei compagne, dà vita alle “Serve di Maria Ministre degli Infermi”. Insieme all’impegno di servire i malati ha anche preso il nuovo nome di Maria Soledad, in onore della Madonna Addolorata.

anche lui ritiene inadatta quella “mezza creatura”, che ci vede poco ed ha frequenti crisi asmatiche. Si ricrede soltanto dopo un colloquio in cui scopre le sue tante qualità nascoste e le chiede così di aiutarlo a realizzare il suo sogno. Che si trasforma in realtà il 15 agosto 1851, quando la ragazza venticinquenne, insieme ad altre sei compagne, dà vita alle “Serve di Maria Ministre degli Infermi”. Insieme all’impegno di servire i malati ha anche preso il nuovo nome di Maria Soledad, in onore della Madonna Addolorata.

Poco dopo arriva il colera, e la nuova congregazione si distingue subito per abnegazione, disponibilità, generosità senza limiti nell’assistere i malati, abbandonati dai loro stessi parenti per paura del contagio. I guai cominciano quando don Miguel parte per andare missionario in Africa. Il nuovo direttore, oltre che giovane, è anche troppo portato a credere alle maldicenze senza fare le necessarie verifiche e, sotto sotto, coltiva magari l’ambizione di rivestire un ruolo chiave nella congregazione. Sta di fatto che uno dei suoi primi provvedimenti è proprio la rimozione dall’incarico di superiora di Maria Soledad. Che buona buona se ne va in convento a fare i lavori più umili, senza perdere la sua serenità e lasciando a Dio il compito di far trionfare la verità.

Intanto le cose precipitano: delle sei cofondatrici, due muoiono, quattro se ne vanno, altre suore abbandonano e si pensa seriamente di chiudere la congregazione. Per fortuna c’è chi capisce che la responsabilità dello sfacelo è di quel direttore spirituale inesperto e credulone, che viene subito sostituito, mentre Maria Soledad viene nominato di nuovo superiora. E lei ritorna, con la stessa semplicità con cui se n’era andata, lavorando come prima per far crescere la congregazione, che ottiene l’approvazione del governo spagnolo, si diffonde nel mondo ed oggi è presente in 27 nazioni. A fine settembre 1887 si mette a letto per non rialzarsi più e muore l’11 ottobre, poco più che sessantenne. Pio XII proclama beata Madre Maria Soledad Torres Acosta nel 1950 e 20 anni dopo viene canonizzata da Paolo VI. (Autore: Gianpiero Pettiti – Fonte: Enciclopedia dei Santi)

La fondatrice delle ‘Serve di Maria ministre degli infermi’, nacque a Madrid in Spagna il 2 dicembre 1826, ricevendo al battesimo il nome di Bibiana. Figlia di modesti commercianti, trascorse l’infanzia, l’adolescenza e la giovinezza nella casa paterna tutta dedita ai lavori domestici e alla cura dei fratelli più piccoli, non trascurando però le opere di pietà cui il suo animo era particolarmente disposto.

Giunta ai venticinque anni diede sfogo al suo impeto generoso e si offrì di aiutare il vicario Michele Sanz, che aveva il compito della cura spirituale della povera gente che abitava il popolare rione di Chamberí. Il vicario aveva in mente di fondare una organizzazione religiosa per l’assistenza ai malati a domicilio, già a metà dell’800 questo problema era sentito, così il 15 agosto 1851 Bibiana Torres Acosta insieme ad altre sei cofondatrici dava vita alla nuova Congregazione delle Serve di Maria, vestendone l’abito nero e cambiando il nome in Maria Soledad (Desolata) in onore della Vergine Addolorata cui la Spagna tutta, porta grande devozione.

Nel 1856 una grave crisi interna scaturita da penose difficoltà, portò al ritiro delle altre cofondatrici e per l’ostilità statale imperante e la partenza per le missioni di padre Michele, Maria Soledad con la sua fortezza d’animo si ritrovò sola a combattere, facendo riprendere vigore all’Istituto; con l’aiuto dei successivi direttori Gabino Sánchez e Angelo Barra, diede nuova vita e definitiva organizzazione alla Congregazione.

Meritò la protezione della regina Isabella II e ottenne la fiducia della Giunta di Beneficenza di Madrid che affidò all’Istituto nel 1859 la Casa del Soccorso e poi nel 1861 la conduzione dell’Ospedale di S. Giovanni di Dio, nel contempo l’istituzione continuò il suo primario impegno che era quello dell’assistenza gratuita domiciliare degli ammalati.

Avendo ormai ottenuto l’approvazione governativa, negli anni successivi, Maria Soledad estese la sua fondazione con l’apertura di nuove case, circa 42, sparse in tutta la Spagna e anche a Cuba (1875), suscitando con il suo eroismo la riconoscenza pubblica, per l’impegno profuso da lei e dalle sue suore nelle epidemie di colera degli anni 1855, 1865 e 1885.

Stabilì che le sue figlie avessero una solida preparazione infermieristica e una grande devozione alla Vergine con il titolo di Nostra Signora della Salute degli infermi.

La Congregazione ebbe l’approvazione da Pio IX nel 1876, fu incoraggiata personalmente da Papa Leone XIII che incontrò a Roma e che nel 1898 approverà definitivamente la Costituzione. Dopo 31 anni di governo Maria Desolata Torres Acosta, morì l’11 ottobre 1887, il suo corpo perfettamente conservato, dopo un periodo di sei anni nel cimitero locale, fu trasferito nella Casa madre di Madrid.

Papa Pio XII la beatificava il 5 febbraio 1950. L’accresciuta devozione dei fedeli e la conferma di due miracoli avvenuti per sua intercessione, uno nel 1952 su un neonato nella Vecchia Castiglia e l’altro nel 1962 in Bolivia sulla signora Petronia Peñarada, hanno determinato il ‘placet’ per la sua canonizzazione avvenuta il 25 gennaio 1970, con proclamazione solenne del papa Paolo VI.

Festa liturgica 11 ottobre. (Autore: Antonio Borrelli – Fonte: Enciclopedia dei Santi)

Giaculatoria -

15 San Meinardo (Meinhard) -

Germania, 1134/6 – Lettonia, 11 ottobre 1196

San Meinardo, membro della congregazione agostiniana dei Canonici Regolari Lateranensi, fu consacrato primo vescovo della Livonia, odierna Lettonia.

Fu sepolto nella cattedrale dell’odierna capitale Riga. L’8 settembre 1993, durante un viaggio apostolico in quella terra, Giovanni Paolo II ripristinò ufficialmente il culto del santo proto-

Emblema: Mitra, Pastorale, Croce pettorale

Martirologio Romano: A Riga sul mar Baltico, commemorazione di san Meinardo, vescovo, che, dapprima monaco in Germania, ormai già avanti negli anni si mise in cammino per evangelizzare il popolo léttone; costruì la chiesa di Üksküll e, ordinato vescovo, pose efficacemente le fondamenta della fede cristiana in questa regione.

Meinhard nacque in Germania tra il 1134 ed il 1136. Purtroppo nulla ci è pervenuto circa la sua infanzia e la sua giovinezza.

Due cronache dell’epoca assai degne di fede ci hanno tramandato le poche notizie pervenuteci a testimonianza del suo apostolato e della sua vita esemplare.

Gli eventi che lo portarono a conseguire ufficialmente l’aureola della santità ebbero inizio quando il santo era già in età avanzata.

Fino a quel momento egli era stato monaco presso un convento agostiniano della Congregazione dei Canonici Regolari Lateranensi, presso Segeberg nello Holstein. Spinto però dal desiderio di annunciare il Vangelo ai pagani, prese la decisione di recarsi solidariamente in missione in Livonia, regione nord-

Nel 1184 Meinardo intraprese l’edificazione della prima chiesa della città di Uxkull, sita sulla riva destra della Daugava. Due anni dopo ritenne opportuno informare l'arcivescovo di Brema Hartwig II del suo apostolato e questi non esitò a consacrarlo primo vescovo dei Livoni. Sempre su esortazione di Hartwig, il papa Clemente III riconobbe ufficialmente la nuova diocesi di Uxkull, come suffraganea di Brema, il 25 settembre 1188. La missione creata da Meinardo non tardò ad assumere sempre nuovi compiti, sino a divenire sproporzionata alla forze di una sola persona. Purtroppo Hartwig era stato esiliato e fu dunque necessario tentare di ottenere qualche aiuto da Roma. Il 27 aprile 1191 il pontefice Celestino III autorizzò all’ episcopus Livoniae gentis di cercare qualche aiuto nella sua patria, senza però tener conto che i Livoni ormai non nutrivano più molta fiducia e simpatia nei confronti dei tedeschi e l’entusiasmo iniziale si era ormai consumato. Trovatosi dunque al punto di partenza, a Meinardo non restò che inviare a Roma il monaco cistercense Teodorico, suo prezioso collaboratore, n cerca di aiuti. Il medesimo papa concesse allora un’indulgenza a chi si fosse reso disponibile a partire per una crociata in difesa ed in supporto alla neonata Chiesa della Livonia.

Meinardo, ormai anziano e di salute cagionevole, morì ancor prima di veder arrivare gli aiuti tanto sospirati, sicuramente assai amareggiato per l’apparente fallimento dell’opera per cui aveva profuso tante energie. La data più probabile della sua morte pare essere l’11 ottobre 1196, anche se alcune fonti segnalano il 12 aprile ed il 14 agosto. Tra il 1380 ed il 1390 i suoi resti furono traslati nel duomo di Riga, attuale capitale lettone.

Il Bruiningk rilevò parecchie tracce a dimostrazione del culto tributato da tempo immemorabile a Meinardo quale santo. L’8 settembre 1993, durante un viaggio apostolico in quella terra, Giovanni Paolo II ripristinò ufficialmente il culto del santo proto-

Giaculatoria -

16 Santi Nicasio, Quirino, Scubicolo e Pienza -

Martirologio Romano: Nel territorio del Vexin nella Gallia lugdunense, ora in Francia, commemorazione dei santi Nicasio, Quirino, Subícolo e Pienza, martiri.

(Fonte: Enciclopedia dei Santi)

Giaculatoria -

17 San Pietro Le Tuy -

Martirologio Romano: Ad Hanoi Nel Tonchino, ora Viet Nam, san Pietro Lê Tùy, sacerdote e martire, che fu decapitato per Cristo sotto l’imperatore Minh Mạng.

(Fonte: Enciclopedia dei Santi)

Giaculatoria -

18 Festa dei Santi di Optina (11 ottobre) -

La istituirono, l'una indipendentemente dall'altra, nel 1990 la Chiesa ortodossa russa sinodale all'estero, e nel 1996 la Chiesa ortodossa russa del Patriarcato di Mosca.

La istituirono, l'una indipendentemente dall'altra, nel 1990 la Chiesa ortodossa russa sinodale all'estero, e nel 1996 la Chiesa ortodossa russa del Patriarcato di Mosca.

Tra i santi di cui si fa memoria vi sono gli starcy dell'eremo dell'Ascensione Kozel'skij di Optina: il monaco martire Isacco II; i monaci Leone, Macario, Mosè, Antonio, Harione, Ambrogio, Anatolio il Vecchio, Isacco I, Giuseppe, Barsonufio, Anatolio il Giovane, Nettario, Nicone.

La Chiesa ortodossa russa sinodale (all'estero) celebra la festa il 10 ottobre; la Chiesa ortodossa russa del Patriarcato di Mosca la celebra l'11 ottobre.

(Autore: Il'ja Basin -

Giaculatoria -

19 San Santino di Verdun -

Martirologio Romano: A Verdun sempre in Francia, San Santino, vescovo, che si ritiene abbia per primo predicato il Vangelo in questo territorio.

(Fonte: Enciclopedia dei Santi)

Giaculatoria -

20 San Sarmatas -

Martirologio Romano: Commemorazione di San Sármata, abate nella Tebaide, in Egitto, che, discepolo di Sant’Antonio, fu ucciso dai Saraceni. (Fonte: Enciclopedia dei Santi)

Giaculatoria -

21 Santi Taraco, Probo e Andronico -

+ Anazarbo, Cilicia, 10 ottobre 304 circa

Martirologio Romano: Ad Ainvarza in Cilicia, nell’odierna Turchia, santi Táraco, Probo e Androníco, martiri, che durante la persecuzione dell’imperatore Diocleziano diedero la vita per testimoniare la fede in Cristo.

Esisteva originariamente una “passio” greca dei santi martiri Taraco, Probo ed Andronico, poi tradotta in latino, dalla qualòe fu tratto l’elogio inserito nel Martirologio d’Usuardo ed in seguito anche nel Martyrologium Romanum.

Non pochi studiosi ritennero tale narrazione autentica e degna di fede, anche se molti dettagli in essa contenuti sono frutto dei luoghi comuni dell’agiografia leggendaria, così come la comparsa dei martiri in tre differenti città sarebbe inspiegabile dal punto di vista giuridico.

Pare che Taraco fosse cittadino romano di Claudianopoli in Isauria ed aveva lasciato l’esercito in quanto cristiano., Probo era di Side ed Andronico proveniva da una nobile famiglia di Efeso.

In odio alla loro fede i tre vennero processati e torturati barbaramente a Tarso ed a Mopsuestia, per essere infine decapitati presso Anazarbo il 10 ottobre 304.

Non a torto Taraco, Probo ed Andronico possone essere considerati i più celebri martiri della Cilicia, il cui culto in breve tempo si diffuse in tutto l’Oriente ed in molte altre lontane regioni.

I martirologi geronimiano e romano li commemorano all’11 ottobre, ma il primo li menzziona anche in altre date: 5 aprile, 13 maggio, 27 settembre, 9, 10 e 12 ottobre.

altre date: 5 aprile, 13 maggio, 27 settembre, 9, 10 e 12 ottobre.

In quest’ultima data i tre martiri sono commemorati dai sinassari bizantini. Aussenzio, vescovo di Mopsuestia, nel V secolo edificò una basilica in loro onore fuori le mura della città, facendo pervenire da Anazarbo alcune reliquie.

Il 7 maggio 483 anche Martirio, vescovo di Gerusalemme, depose sotto l’altare del monastero di Sant’Eutimio alcune reliquie dei tre martiri. Severo di Antiochia il 6 settembre 515 pronunziò un panegerico in loro onore.

A Costantinopoli, capitale imperiale, furono dedicate ben due chiese alla loro memoria. (Autore: Fabio Arduino -

Giaculatoria -